2025 年建筑界最高荣誉奖普利兹克建筑奖授予:刘家琨(Liu Jiakun),来自中国成都。他将乌托邦与日常生活、历史与现代、集体主义与个体价值等看似对立的事物编织在一起,设计出了支持和彰显普通市民生活方式的建筑。他于 1999 年成立家琨建筑设计事务所,至今仍在家乡生活和工作,通过自己的作品惠及人们的日常生活。他是普利兹克建筑奖的第 54 位获奖者,颁奖典礼将于今年春天在阿拉伯联合酋长国的阿布扎比举行。

2025 年度评委会评审辞:

“刘家琨立足当下,因地制宜地对其进行处理,甚至为我们呈现出一个全新的日常生活场景。除了知识和技术之外,他为建筑师的工具箱增添的最强大的工具是常识和智慧。”他的职业生涯横亘约四十载,完成了三十多个项目,涵盖学术和文化机构、城市空间、商业建筑和城市规划,遍布全国各地。他秉承建筑环境的超越性力量,通过文化、历史、情感和社会等各维度的协调,以建筑凝聚社区,激发人文关怀,并升华人类精神。他接纳而非抵制反乌托邦/乌托邦二元论,他向我们展示了建筑如何在现实和理想主义之间达到协调,将本地解决方案提升为普世愿景,并创造了一种语言来描述一个社会和环境公正的世界。

刘家琨,普利兹克建筑奖得主:

“建筑应该揭示一些东西 —— 它应该概括、凝练和展示地方的内在品质。它有能力塑造人类行为和营造氛围,提供宁静和诗意的感觉,唤起同情心和仁爱,培养休戚与共的社区意识。”

01

非循序渐进

非意料之中的建筑之路

1956 年,刘家琨出生于成都,他几乎所有的直系亲属都是医务工作者,而他本人却对创造性艺术表现出兴趣,最终在一位教师的引导下选择了建筑作为专业。1978 年至 1982 年他就读于重庆建筑工程学院(后更名为重庆大学),毕业后成为转型时期第一批肩负重建国家重任的高校毕业生。职业生涯的初期,他被分配到成都市建筑设计研究院,并自愿短期外派到了位于世界屋脊之上的西藏那曲(1984-1986 年)。刘家琨回忆道:“当时我主要的长处是好像什么都不怕,另外我还能画画和写作。”

他一度几乎完全放弃了建筑专业,直到 1993 年参加自己大学同窗汤桦在上海美术馆举办的个展时,才重燃对建筑的热情,并激发出完全不同的心态:自己也可以从主流的社会美学中偏离。在他看来,这种认知上的转变 —— 即建筑环境可以作为个人表达的媒介 —— 是自己建筑生涯真正萌发的时刻。他很快就迎来了思想成长最显著的阶段,与同时代的艺术家罗中立、何多苓和诗人翟永明等人共同切磋建筑的作用和力量。

1999 年在成都成立了家琨建筑师事务所,他坚定地秉承着建筑的超越性力量,同时又认识到它是社区、精神、传统和现状的产物。

2025 年度评委会评审辞:

“身份的定义既关乎个人,也关乎人们对特定地方的集体归属感。刘家琨重新审视了中国传统,摒弃了怀旧与含糊,而是将其作为通往创新的跳板……他创造的这些全新建筑既是历史记录,也是基础设施;既是景观,也是非凡的公共空间。”

02

渗透

像水一样,不拘泥于任何固定的形式,

渗透到当地的环境和场地之中。

刘家琨的作品摆脱了各种美学或风格上的束缚,对新世界进行了想象和建构。他所首倡的是一项策略而非某种风格,从不依赖于重复的的方法,而是基于每个项目的具体特征和需求,以不同的方式进行评估。在人口稠密、开阔空间稀缺的城市里创造公共区域,在密度和空间开放性之间建立了积极关联。

刘家琨,普利兹克建筑奖得主:

“我一直渴望能像水一样,不拘泥于任何固定的形式,渗透到当地的环境和场地之中,随着时间的推移,水会逐渐凝固,化为建筑 —— 甚至有可能演化为人类精神创造的最高形式。然而,它仍然保留了那个地方的所有特性 —— 无论是好是坏。”

西村大院(中国成都,2015 年)是一个覆盖了整个街区的五层建筑,从视觉观感和周边环境上看,与典型的中高层建筑形成鲜明的对比。他为骑行者和行人设计了既开放又围合的坡度小径,环绕着这个充满活力的城市空间,其中可以举办各种文化、体育、娱乐、公务和商业活动,同时又让公众透过外立面能观赏周边的自然和建筑环境。通过在一个项目中融入多种建筑形态,他创新了市民活动空间的作用,以满足多元化社会的广泛需求。

西村大院

地址:成都,中国;年份:2015 年

将建筑、基础设施、景观和公共空间等多种形式呈现在同一环境中。高密度与开放空间在这里并不对立,建筑师重新思考了市民空间的作用,以支持多元化社会更广泛的需求。源自本地和野生的植物也是一大亮点,建筑师用当地常见的竹子为人们打造了阴凉的休憩区,还巧妙地将空心砖竖立铺设,让草可以从孔洞内生长出来。

上:© Arch-Exist / 中:© 陈忱 / 下:© 浅深摄影

通过成都西村大院等革新性的项目,刘家琨重塑了公共空间和社区生活的范式。他首创了既独立、又共享的全新共同生活方式,其中密度不再是系统开放性的对立面。他的设计还实现了应变、扩展和可复制性。他的设计拥抱并强化由使用者带入其中的生活方式,从而创造出被公众活化的建筑。从共生的角度重新审视了密度的基本原则,给出了一个能够平衡相互矛盾需求的设计巧思。

亚历杭德罗·阿拉维纳,评委会主席、普利兹克奖获得者:

“城市倾向于将不同的功能分区规划,但刘家琨反其道而行之,将城市生活的各个方面整合在一起,并保持了微妙的平衡……在这个容易形成无穷无尽乏味边缘的世界中,他找到了一种新的建筑方法,能够同时营造出楼宇、基础设施、景观和公共空间。在这个城市快速发展的时代,他的作品有可能为我们提供富有影响力的新思路,以应对城市化自身所带来的挑战。”

大运河杭钢公园地址:杭州,中国;年份:在建

设计强调江南的地域文化特色,为杭钢园区引入了一个当代园林系统。新建建筑匍伏环绕于遗存之下,以板柱为基本元素,以平远为形式特征,以锈红混凝土为基本材质,力求化解体量,以适度的分寸融入遗存建筑。其形态对高耸而复杂的工业遗存是一种对比和衬托,而色彩和气质上则是一种呼应。

上&下:© 文沛 / 中:© Arch-Exist

文里·松阳三庙文化交流中心

地址:丽水,中国;年份:2020 年

在松阳一条繁华街道的入口背后,隐藏着一片宁静之地,曾经作为精神与文化中心的两座寺庙,如今被赋予了新的活力,化身为博物馆、酒店、咖啡馆和书店。原有的小路与新建的宽阔耐候钢走廊彼此交织,在遗迹和古树四周蜿蜒环绕,通向广场和公共文化活动区域。顶板和屋檐上预留的孔洞让树木得以继续生长,体现了对自然的敬畏。

© Arch-Exist

成都东郊记忆

地址:成都,中国;年份:2011 年

“东郊记忆”的前身是红光电子管厂的厂区,位于成都东郊,生产玻璃显示屏、显像管等产品,工厂于 2001 年关停。设计秉承“存续历史,植入当代,融入城市,焕新活力”的理念,遵循“保留、并置、融合、对比”的设计原则,全面保留遗存,植入当代功能,预留生长空间。

© 家琨建筑

03

敬畏

用现代诠释文化、自然与历史,

给居者以慰藉。

刘家琨的作品中始终展现对文化、历史和自然的敬畏。在铭刻时代变迁的同时,通过对中国经典建筑学的现代诠释,用熟悉的氛围让居住者得到慰藉。对他而言,身份是指一个国家的历史、城市的印记和社区的遗迹。与此同时,他将本土和全球维度相结合,并取得了前所未有的成效。

“在他的作品中,建筑环境和自然环境相互依存,遵循了中国最古老的哲学和传统……与此同时,他将本土和全球维度相结合,并取得了前所未有的成效。”评委会评审辞里这样写道。苏州御窑金砖博物馆的平檐(中国苏州,2016 年)和白鹭湾生态湿地揽翠阁的窗墙(中国成都,2013 年)重新构想了有数千年历史的阁的造型。诺华上海园区 C6 楼(中国上海,2014 年)的层叠阳台让人联想到代表着众多历史王朝的楼阁。鹿野苑石刻艺术博物馆(中国成都,2002 年)用于收藏佛教雕塑和文物,其设计仿照中国传统园林,在水体和石头之间寻求平衡,以反映自然景观。苏州御窑金砖博物馆

地址:苏州,中国;年份:2016 年

博物馆坐落于相城区,在保护明清时期历史遗迹的同时,也唤起人们对晚清帝国时代的记忆。博物馆内巨大的立柱支撑起三层空间,六大展区由斜坡通道串联,展示了曾用于铺设故宫、颐和园和明十三陵地面的金砖,及其古窑和制作工艺。跨越千年历史的砖块贯穿整个展览,最终来到一处被天光照亮的螺旋楼梯,引导游客前往屋顶的特别展览、公共活动和研讨会区域。

上:© 姚力 / 中:© Arch-Exist / 下:© 刘剑

诺华上海园区 C6 楼

地址:上海,中国;时间:2014 年

突出的屋檐和悬挑阳台让人联想到中国古典楼阁,以现代手法重新诠释。开放的布局和非固定功能区域,包括中央花园、内部庭院和室内休闲空间,为有意或无意的相遇提供了灵活的办公空间。垂直中庭的楼梯旁设有一面绿植墙,从地面延伸至六层的天花板,高度超过 31 米;建筑还包含两层地下空间。地上各层的环廊均配备可旋转的层压竹制百叶窗,灵感源自中国传统民居的上悬窗设计,能够根据需求调节自然光。建筑采用 “再生砖”和高效的低辐射玻璃,光线可透过顶部和三个体量之间的空隙进入室内。

© Arch-Exist

他相信人与自然的关系是相互的,建筑兴亡皆因周遭环境,正如他设计的二郎镇天宝洞区域改造项目(中国泸州,2021 年),就融于天宝山郁郁葱葱的悬崖景观中。他的所有作品都凸显着本地和野生的植被,例如砖块被倒置铺设,好让小草能够穿过砖块的中心孔茁壮成长;在新建地点种植本土特有的竹林;以及地板和天花板留出开口,让现有树木的枝干能贯穿其中。

二郎镇天宝洞区域改造项目

地址:泸州,中国;年份:2021 年

项目位于天宝峰葱郁的悬崖景观中,既与山水相融,又跳脱自然,展现了人与环境的和谐共生。扁平舒展的屋檐重新诠释了数千年前的亭台形式,而钢与竹建构的入口花架则定义了空间的尺度。悬挑的接待大厅提供了俯瞰全景的视角,让人沉浸于自然美景中,同时在镜像的展厅内更能感受空间的无限广阔。水庭院中设有一处静谧的倒影池,树庭院则让原有的古树自然融入空间。源自当地的樱花点缀着露台,一座廊桥轻盈延伸,邀人漫步于自然之中。

© Arch-Exist

鹿野苑石刻艺术博物馆

地址:成都,中国;年份:2002 年

博物馆收藏有佛教雕塑和文物,设计将传统中式园林融入整个观展动线中。这座无窗建筑通过体量的留白分隔,使自然光线得以从缝隙中照进博物馆的开敞空间。自然与人工景观在此交融,石材与当地的河卵石在水景与绿意的映衬下相得益彰。清水混凝土墙面作为石质文物的背景,砖墙内暗埋管线,地面与屋顶内铺设空心管材,以提升保温性能及减轻重量。

© 毕克俭

04

诚实

对工艺保持诚实,

为社区而建,由社区来建。

他的建筑以诚实的态度展现了纹理材料和加工工艺的本质,展示了一种随着时间流逝而愈发珍贵的“不完美”。他不喜欢采用成品建材,更青睐于传统工艺,经常使用本地原材料来实现建筑的经济性和环境友好性,做到“为社区而建,由社区来建”。

2025 年度评委会评审辞:

“刘家琨追求的技术既非高技也非低技,而是立足于本地智慧以及可用材料和工艺的‘适宜技术’。从早期作品开始,他就打破了当时主流的建筑语言,着眼于就地取材,引入了‘简便易行’这一要素。他在用料方面朴实无华,让建材直接袒露其真面目 —— 因为真材实料无须矫饰或维护。这一策略还让建筑物无惧因岁月流逝而引起的衰败感 —— 因为它们的体内蕴含着集体的记忆。”

雕塑系教学楼展现了本真的重庆砂浆抹灰手工艺漩涡状细节,它们并未打磨,而是被刻意保留了下来。

重庆四川美术学院雕塑系教学楼

地址:重庆,中国;年份:2004 年

设计将空间利用最大化,其上部体量向外悬挑,以拓展在狭小基地上的可用面积。铁锈色调的外观与附近红色的教学楼和厂房相呼应,尊重了既有环境的建筑语言。采用重庆传统砂浆抹灰工艺形成的漩涡纹理被特意保留。双层空心墙体可在炎热的气候条件下实现最大程度的通风。

© Arch-Exist

汤姆士·普利兹克,奖项主办方凯悦基金会主席:

“刘家琨从建造过程和建筑功能这两方面来提升精神境界,并培育联结社区的情感纽带。他的建筑蕴含着智慧,哲学地超越表面,揭示了历史、材料和自然是共生的。”

他从 2008 年汶川地震的废墟中回收利用——同时复活了材料和其中所蕴含的精神,并用当地麦秆纤维和水泥进行强化,生产出物理强度和经济效益均高于原生材料的砖块。

再生砖

年份:2008 年至今

“再生砖计划”始于 2008.5.12 汶川地震后一个月,初始计划着重在于民间个人生产自救,其基本原理是:用破碎的废墟材料作为骨料,搀和切断的秸秆作纤维,加入水泥等,由灾区当地原有的制砖厂作成轻质砌块,用作灾区重建材料。随着地震重建工作的逐步完成,再生砖也逐渐脱离地震应急救灾概念,进入了“拆除建筑废墟旧材料再生利用”这一广泛的环保产品领域,现有产品逐渐多样化,如透水基层、透水地砖、承重标砖、空心围护砖,面层砖等,并已开始使用于城市公共建筑。再生砖既是废弃材料在物质方面的“再生”,又是灾后重建在精神和情感方面的“再生”。

上:再生砖 © 家琨建筑 / 下:水井街酒坊遗址博物馆 © Arch-Exist

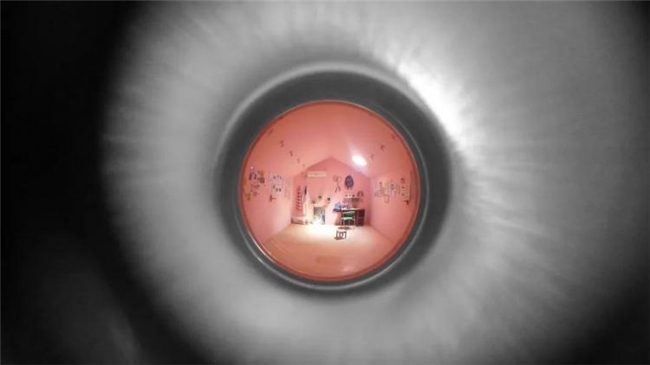

这种“再生砖”被广泛用于诺华大楼、水井坊博物馆(中国成都,2013 年)和西村大院等项目(后者是他体量最大的作品)。那场不幸还催生了他迄今为止体量最小的作品 —— 胡慧姗纪念馆(中国成都,2009 年),建筑造型是永久性水泥构筑的救灾帐篷,其意义不仅在于纪念在地震中遇难的一名 15 岁女孩,也铭记了整个国家的集体哀思。胡慧姗纪念馆

地址:成都,中国;年份:2009 年

纪念馆建于 2008 年汶川地震之后,其原型为临时的救灾帐篷,却以耐久的抹灰砂浆来呈现。内部以胡慧姗生前最爱的粉色装饰,并陈列着她的个人物品。纪念馆不对外开放,参观者仅能通过一个小孔观察内部,有时会看到一束阳光正好照亮一张空凳子。建筑坐落于自然的林木之间,不仅是为了纪念一位 15 岁的少女,更是为了铭记整个民族在哀悼中的集体记忆,彰显每一个生命的珍贵价值。

上:© Iwan Baan / 中:© 毕克俭 / 下:© 家琨建筑

水井街酒坊遗址博物馆

地址:成都,中国;年份:2013 年

一系列新建的混凝土结构将原始的木构建筑围合起来,分别展示现代酿酒工艺和古代发酵工艺,无论从象征意义还是实际功能上都在保护活态文化遗产。宽阔庭院中新建的两层建筑,阳光通过其双坡屋顶洒下狭长的光束,再现了原始酒窖的通风采光方式,这些酒窖曾用于存放窑炉、发酵器具以及明清时期的文物。博物馆采用多种建筑材料,从层压竹到 2008 年汶川地震废墟制成的环保“再生砖”,为参观者提供了一场跨越古今的沉浸式时空之旅。

© Arch-Exist

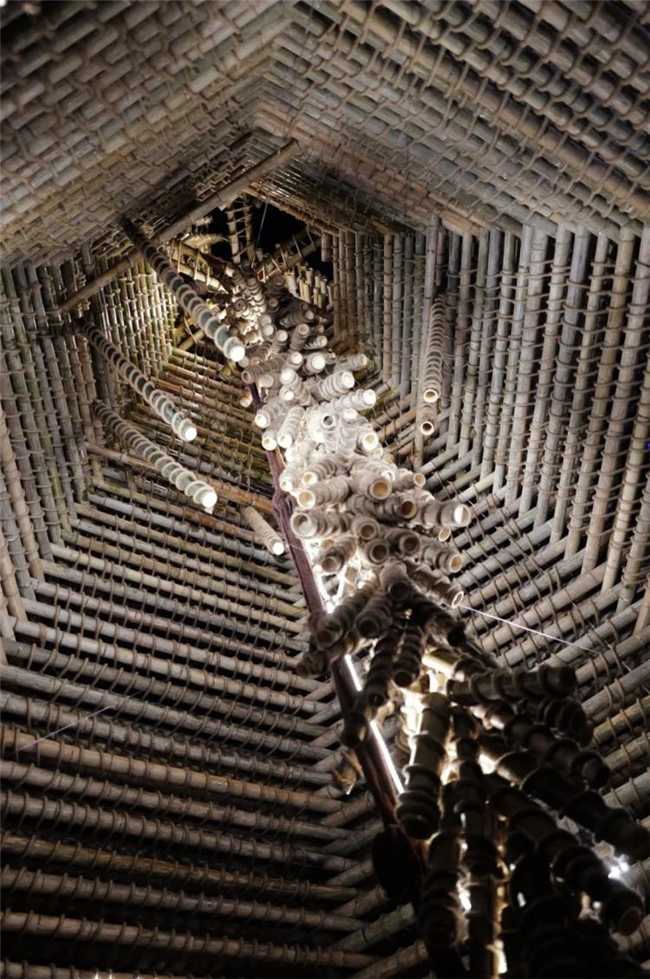

爆竹塔地址:桂林,中国;年份:2025 年

“爆竹塔”以糖舍江畔露台为基地,落成于糖舍泳池区域的工业桁架尽头,将人们的视线导向漓江和绵延山景的中轴线之上。竹塔由结构主体、动作装置、点火装置 3 个部分构成。主体以正六棱锥为基本型,采用竹子逐层堆叠,捆扎搭接。竹塔设置有门洞,宾客可从门洞进入竹塔内部,从底层向上观看竹塔的内部构造,竹塔内部逐层堆叠,呈现出序列化的结构美感。竹塔上部将插入 8 根约 6 米长的竹竿,该竹竿随着点火装置启动而爆开成“竹丝”并完成点火过程。

© 韩大王

05

构建“乌托邦”

不论是日常生活、建筑作品还是文学创作,刘家琨始终都考虑“人”的感受。除了建筑设计,刘家琨也爱好文学,在从事建筑设计前,他写过小说,他的文字作品包括探索乌托邦与人类生活的冲突的《明月构想》(时代文艺出版社,2014 年)、《叙事话语与低技策略》(中国建筑工业出版社,1997 年)、《此时此地》(中国建筑工业出版社,2002 年)以及《我在西部做建筑吗?》(今天编辑部,2009 年)。而在刘家琨的建筑作品中,我们也始终能看到他作为“作家”追求叙事性和诗意的一面。

刘家琨,普利兹克建筑奖得主:

“写小说和做建筑设计是完全不同的艺术形式,我并没有刻意将两者结合起来。然而,或许是由于我的双重背景,它们在我的作品中有着内在的联系 —— 比如我在设计中对于叙事性和诗意的追求。”

家琨建筑的办公室藏在成都玉林的一处居民楼顶楼,养了三只猫咪,分别名叫“刘花花”“刘对对”和“刘小三”。每年办公室都会内部举办“家琨厨艺大赛”,口号是“成都做建筑,先要有个香香嘴哦”。

© 韩大王

玉林颂是刘家琨作为主理人的交流空间,秉承着“追求理想性、专业性与实验性”宗旨。如今举办了阿尔贝托·波尼斯《撒丁岛的矮橡树》 、绘造社《就在路边》、直向建筑《直向护樟榕》、罗宇杰工作室《凝固之前》、张准《含准率》等多个展览,每次都是热热闹闹的。

玉林颂展览海报 © 玉林颂

他有时候把工作室称呼为“公司”,谈谈管理,有时候又说小体量的建筑工作室如何在甲方的要求里腾挪。他说建筑师要像知识分子一样活着,知道什么是“真正的痛苦”,也要像商人一样懂谈判、懂生意,还要像社会学家那样剖析真正的问题,但最后一个“建筑师应该像什么”,却想不起来了。这是来自他学习建筑时的说法,已经说了几代人。

其他项目

他的重要作品还包括建川博物馆聚落之钟博物馆(中国成都,2007 年);重庆四川美术学院新校区设计系(中国重庆,2006 年)、南京国际建筑艺术实践展客房中心(中国南京,2012 年)、成都高新区天府软件园交流中心(中国成都,2010 年)和文里松阳三庙文化交流中心(中国丽水,2020 年)等。

重庆四川美术学院新校区设计系

地址:重庆,中国;年份:2006 年

重庆四川美术学院新校区设计系由七栋建筑组成,与重庆的工业景象形成对话。西侧、南侧和东北侧的建筑分别采用拱形、坡形和蝶形屋顶,而另外四栋建筑的缓坡屋顶则为使用者提供了户外空间和山城景观。连接建筑群的架空平台形成了灵活的空间和宽敞的通道。线性的外部楼梯统一了各栋建筑的设计语言,同时与由页岩砖、黏土砖和水泥构成的体量形成鲜明对比。

上&下:© 家琨建筑 / 中:© 吕恒中

金华建筑艺术公园五号茶室地址:金华,中国;年份:2006 年

基地位于大坝之下的低地,大坝之外为广阔的河景。高起以获得视野和风,成为休憩饮茶时的基本愿望。以轻盈对应体量厚重的大坝,相互衬托,相得益彰。高起,风,视野,轻盈构成方案的基本意向。化整为零,减小体量, 以集群为形象特征,以独立性为使用特征。电线杆用作柱,电杆配件组装钢平台,槽钢用作吐水槽,使得公共市政材料构成材料主题。窗扇机械制动,门利用重力,自动开闭;下水管兼栏杆扶手;推拉门隐藏便器;设计的可动性和意外性激发体验乐趣。

© 吕恒中

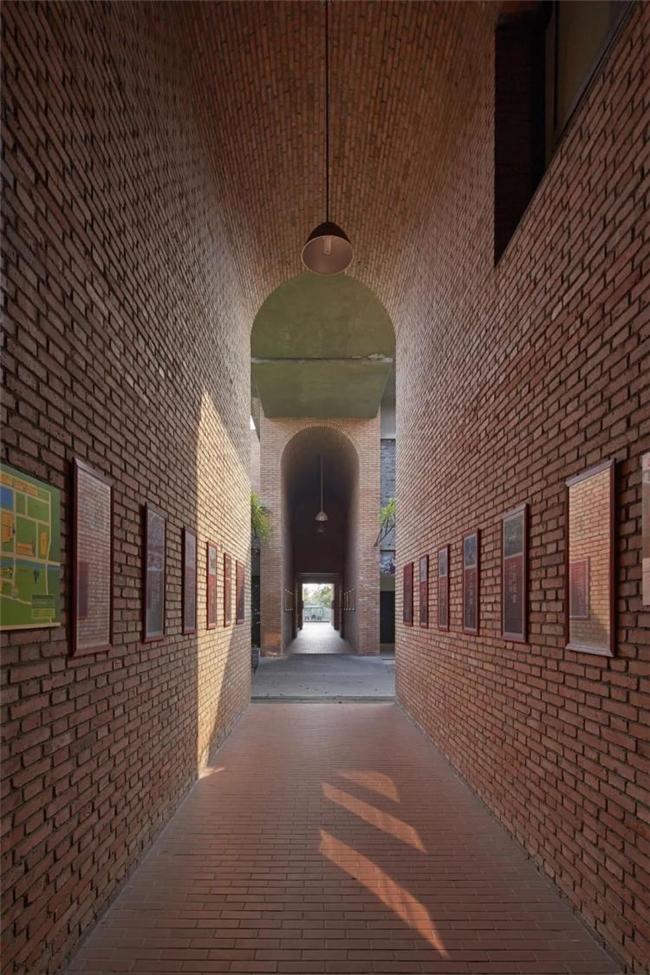

建川博物馆聚落之钟博物馆

地址:成都,中国;年份:2007 年

作为建川博物馆聚落的一部分,静谧的聚落之钟博物馆被繁华的商业单元环绕,呼应了中国传统城市中寺庙与其周边商业和居住区之间的鲜明关系。红砖与那个时代的砌体建筑相呼应,裸露的红砖和混凝土构成了三个展厅,分别以几何形状方形、圆形和十字形为主题,贯穿整个空间。宏大的尺度增强了沉浸式体验,弯曲的墙面与地板的直线边缘形成对比,内嵌的矩形壁龛则陈列着众多历史钟表。方形的展览空间引导游客沿周边行进,形成一种矩形的观展流线。展览的终点是一处砖墙围合的圆形庭院,阳光与阴影穿过其顶部的空洞,营造出日晷般的意象,伴随回声效果,让游客“感受声音、光影与时间的交织”。

上:© 毕克俭 / 中&下:© Arch-Exist

成都高新区天府软件园交流中心

地址:成都,中国;年份:2010 年

设计以“地景化”为基本策略,将庞大的建筑体量匍匐于基地,充分利用屋顶,做成可步行而上的斜坡。其上的小体量建筑形成聚落,对峙的 V 形斜屋面强调出园区轴线,形成倾斜的集会广场,同时连接屋顶“聚落”。在高密度的城市环境中,创造出面对城市,开放共享的公共景观园林空间。

© 家琨建筑

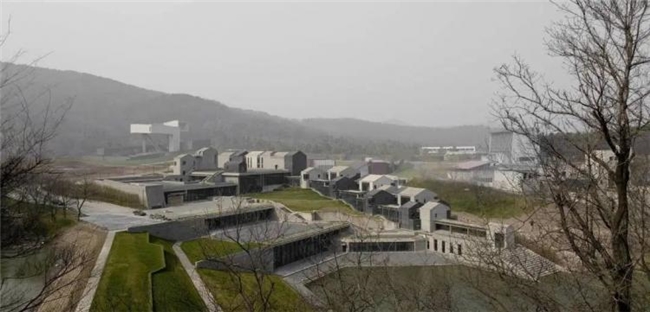

南京国际建筑艺术实践展客房中心

地址:南京,中国;年份:2012 年

面对客房中心的特殊地形与复杂功能,设计基本策略为“一分为二,化整为零”:将公共部分隐蔽于山洼,客房部分显现于山脊,通过小体量切分将大客房转化为多个小单元,实现与环境的协调。利用客房的重复性,将布置在山脊部分的客房作小体量切分,变“大”为“多”,把设计的难点转化为一种可资利用发挥的表现资源。采用黑、白、灰混凝土砌块,以普通水泥产品构筑当代山水聚落,延续乡村文脉。

© 家琨建筑

白鹭湾生态湿地揽翠阁

地址:成都,中国;年份:2013 年

基地位于湿地公园入口高地,四周湿地风景独特。建筑以中国古典建筑的“阁”为原型,形态轻盈舒展。服务空间由玻璃围合,视野通透,深远出檐创造舒适半室外空间。宽阔平台有天井,树木穿出。南侧长坡道缓缓插入平台,北侧水上栈道辗转连接。建筑采用钢结构,树状钢柱点状接触地面。地面使用重组竹,亲和融洽。

© 家琨建筑

安仁古镇 LOFT(宁良厂房)改造项目

地址:成都,中国;年份:2017 年

华侨城创意文化园由安仁镇原宁良汽配厂改造而成,用做永久性艺术展场。不同于当今流行的“爆改”,本项目采用“减、省”的设计方法,尽量把原有的不利因素转化为有利的资源,以尽量少的动作达到尽量大的效果,同时解决工期短、预算紧张的现实问题。材料语言采用当下普适与地域传统结合的方法,兼顾国际性与地域感。

上:© Arch-Exist / 中:© 陈忱 / 下:© Chin Hyosook

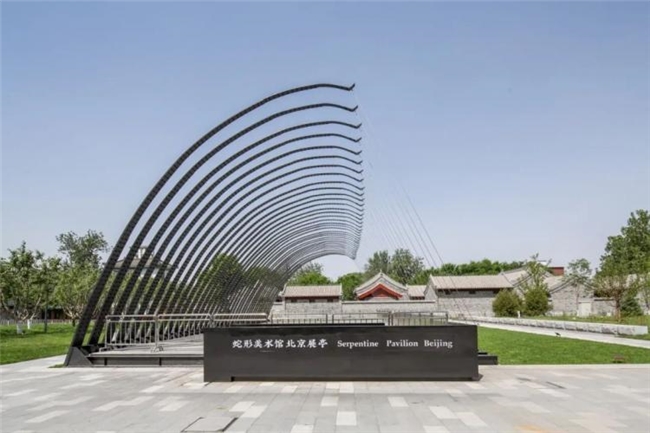

蛇形画廊北京展亭

地址:北京,中国;年份:2018 年

“弓拱”这个作品的原理来自弓,同时也是2015年威尼斯艺术双年展上的作品“随风”的延伸深化。“随风”是用钓鱼竿和悬挂的剑做成的不稳定装置,表达一种“牵一发而动全身的危险的平衡”,而“弓拱”则表达出一种内在紧张,各方角力的有弹性的静定姿态——充满能量,引而不发。拱,曲线,单一构件的重复排列……乍一看这两个作品是相似的,但力的状态巳经迥然不同。如果说“随风”还是一种临时状态的艺术装置,“弓拱”则已经发展为一种全新的、稳定的、可以成为建造实践系统的弹性结构体系。

上:随风 © 家琨建筑 / 中 & 下:蛇形画廊北京展亭 © WF CENTRAL

奖项、荣誉与学术

目前,他在中央美术学院建筑学院担任客座教授,并曾在法国巴黎建筑与遗产之城、美国剑桥的麻省理工学院、英国伦敦的皇家艺术学院以及国内领先学术机构发表演讲。他所获奖项包括:远东建筑奖 —— 杰出奖(2007 年和 2017 年);中国建筑学会建筑创作大奖(2009 年);《建筑实录》第三届“好设计创造好效益”中国奖(2010 年);WA 中国建筑奖 —— WA 城市贡献奖优胜奖(2016 年);2020 自然建造 —— 实践成就奖(2020 年);2020 三联人文城市奖 —— 公共空间奖(2020 年);以及 2021 UNESCO 联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖之遗产文脉新设计奖(2021 年)。

展览

刘家琨的作品曾多次参加国际展览,其中包括“第 20 届世界建筑师大会 —— 中国青年建筑师实验性作品展”(1999 年,中国北京);“土木:中国青年建筑师展”(2001 年,德国柏林);“都市营造 —— 2002 上海双年展”(2002 年,中国上海);第一届、第三届和第七届“深港城市/建筑双城双年展”(2005 年、2009 年和 2017 年,中国深圳);第 11 届、第 15 届威尼斯建筑双年展”(2008 年和 2016 年,意大利威尼斯);第 56 届威尼斯国际艺术双年展 —— 中国馆”(2015 年,意大利威尼斯);“此时此地-成都|刘家琨:选集”(2015 年,德国柏林);“超融体 —— 成都双年展”(2021 年,中国成都)。

评审委员会

亚历杭德罗·阿拉维纳(主席),建筑师、教育家及 2016 年普利兹克奖得主,智利圣地亚哥

巴里·伯格多尔,建筑历史学家、教育家、策展人和作家,美国纽约德博拉·伯克,建筑师、耶鲁大学建筑学院院长,美国纽约斯蒂芬·布雷耶,美国最高法院大法官,美国华盛顿特区安德烈·阿拉尼亚·科雷亚·杜·拉戈,建筑评论家、巴西外交部气候、能源和环境国务秘书,巴西巴伐利亚安妮·拉卡顿,建筑师及 2021 年普利兹克奖得主,法国哈希姆·萨基斯,建筑师、教育家和学者,美国波士顿和黎巴嫩贝鲁特妹岛和世,建筑师及 2010 年普利兹克奖得主,日本东京

曼努埃拉·卢盖·达祖(常务理事),意大利威尼斯