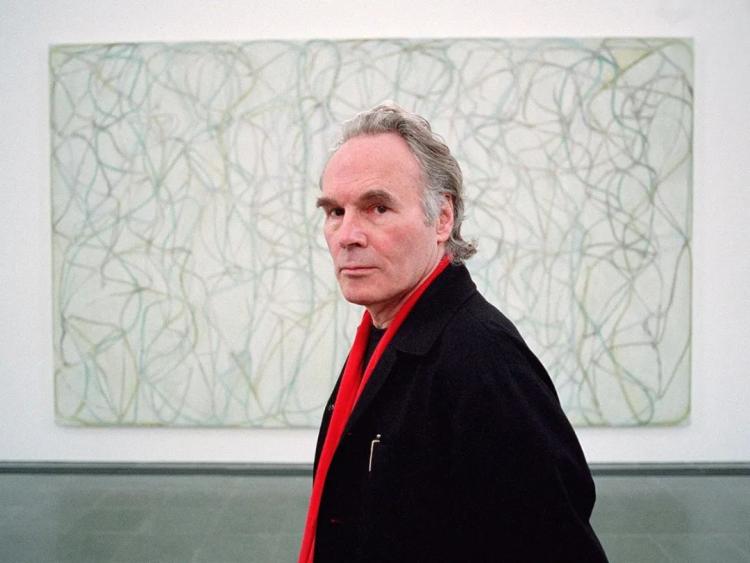

▲ 布莱斯·马登

绘画是一个持续的过程,永远不会有任何完整的、无条件的回报。——布莱斯·马登

一位伟大的画家默然离开了现代艺术繁星璀璨的殿堂。布莱斯·马登,他的名字在他恍然地离世间深深地铭刻在艺术的历史中,如同一颗繁星在寂静的夜空中闪耀。他的离开,宛如一幅极简的画作,只留下那些纯粹的线条和形态,依然照亮着我们,静静地讲述着巨人肩上承载的生命的价值。

凝视他的作品,仿佛穿越了岁月的河流,不受时空的束缚;仿佛心灵在默契的对话,艺术之光穿越了无尽的宇宙,穿越了人类情感的波澜。死亡无法消磨他的创造力,他的生命承载着艺术的无尽星河。

▲ 布莱斯·马登 工作室 蒂沃利 纽约 2019

直至确诊到去世的几年间,马登保持了高产的绘画创作。“我想我是幸运的,我已经能够克服这一切了。这并没有使我急于求成,使我改变我的工作方式,只是多了一件需要额外考虑的事情。”在生命踮起脚尖处于悬崖边摇摇欲坠的石块中时,布莱斯·马登始终将其放置于艺术创作之后,对于他竭尽一切,用心打造的艺术世界而言,他的生命都显得如此“额外”。

对于布莱斯·马登而言,他的生命显然排在了艺术之后,布莱斯·马登早早为他的一切安排了先后的顺序。而一切的伊始,即他“成为自己”的过程,值得世间花费亘长的时光去追随与探求。

画框内的宇宙

布莱斯·马登(Brice Marden),1938年出生于纽约的一个非艺术家庭。他的艺术启蒙源于在艺术广告公司并身兼画家的朋友父亲,在目睹了绘画带来的奇妙感受后,布莱斯·马登开始在自己的艺术道路上进行探索,并在这之后师从艺术大家亚历克斯·卡茨(Alex Katz)及乔恩·舒勒(Jon Schueler),进行了穷尽一生的绘画探索。直至今日,布莱斯·马登依然是最有影响力的美国当代艺术家之一。

布莱斯·马登绘画作品的生成以及绘画语言的转换,源于他身处60年代到80年代现代主义艺术在美国经历的严峻挑战。当时,后现代主义“绘画已经死亡”的观点在当下对所有的画家发出了严厉的诘问。当画家们试图摆脱画框,甚至是画布本身的束缚时,布莱斯·马登却没有投身于绘画媒介的再创造。他依然手握着画笔,如此诉说:“‘人们说绘画已死。’但这却是我的一种表达方式,告诉人们绘画还可以做些什么。”

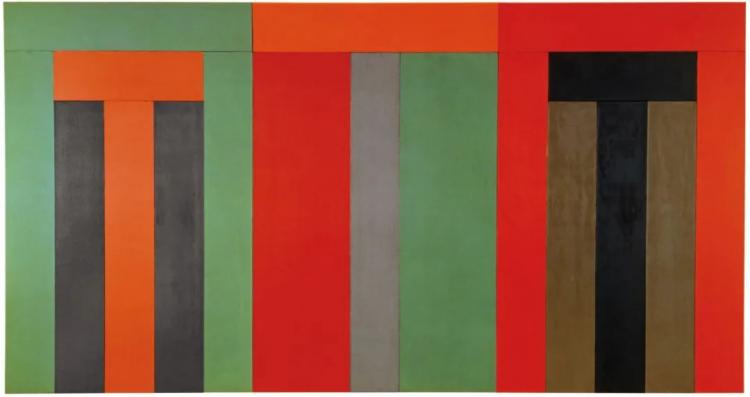

▲ 布莱斯·马登《红黄蓝1》织物上的油和蜡 188×192.9cm 1974

▲ 布莱斯·马登《红黄蓝2》织物上的油和蜡 186.1×184.2cm 1974

▲ 布莱斯·马登《红黄蓝3》织物上的油和蜡 188×182.9cm 1974

布莱德·马登始终没有放弃他的绘画,他也始终坚持着绘画创作。布莱斯·马登的绘画作品发展性的继承了纽约画派的绘画语言,在那个艺术界从复兴具象绘画到走出工作室的时期,那时的布莱斯·马登处于绘画创作的早期,他创作的单色油画,从巧妙地运用油画颜料和吸光的蜂蜡层层敷彩到受亚洲艺术和文化启发的主题,融合了来自艺术史和文化方面的灵感。他处理的颜色细腻到位、引人共鸣,与其精湛非凡的素描技巧分不开,在处理颜色的过程中他对情感、观念和感知之间的互动关系进行了探索。

▲ 布莱斯·马登《锡拉》布面油画和蜡 243.8×457.2cm 1979-1980

布莱斯·马登不断要求着他自己的画作,以图像的形式重复它们成为物体的过程,从而“成为它们的本质”。

七十年代的布莱斯·马登是极简主义绘画的先驱骁将,当年他展出了那幅全灰的画之后,曾一时引得无数效法者的相似的作品出现,他主要使用灰色作为他创作和探索色彩的起点。他的灰色呈现出许多种色调:晦暗和苍白的灰、雪白而微暗的灰,暗蓝的灰、石墨灰和银灰等。有时是整幅的单色,有时将不同色调画布组合,并将几何与极简主义发挥到极致。

▲ 布莱斯·马登《Nebraska》 1966

求变的旅途

极简主义运动之后布莱斯·马登又开始了不停的求变之旅,企图超越运动,超越自己,将诗性、文化阅读、逻辑与个体意识注入自己的艺术。

布莱斯·马登的始终渴望他的艺术不需要固有知识约束的存在,他的艺术是时而只用颜色,且不知道名字的某种色调或彩度来邀请观众深入理解油画或素描对世间事物的表达能力。他的创作会将人们从深陷艺术规训的沼泽拉出来,惊奇地认识到即使形状和形式看起来不像任何东西,甚至与视觉真实没有丝毫关系,也能体现意义。

▲ 布莱斯·马登 工作室 蒂沃利 纽约 2019

▲ 布莱斯·马登 工作室 蒂沃利 纽约 2019

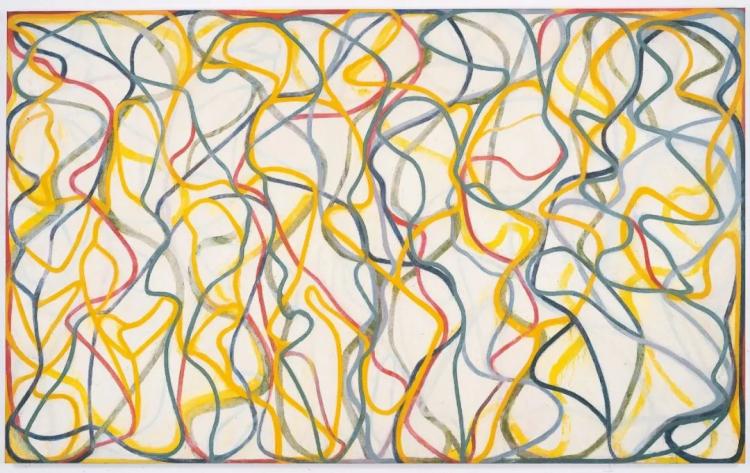

九十年代以来,他的绘画始终遵循着“极简艺术”系统的法则,以及起源于杰克逊.波洛克、德.孔宁的全覆盖与色带构成的画面,同时更是“波洛克与琼斯的完美结合“那时的布莱斯·马登,不断深入地研究着杰克逊·波洛克1955年的最后画作系列的复杂性,也不断尝试着在他的工作室完成不同阶段的多幅画作中,实现这种深度和运动感。

▲ 布莱斯·马登《对话2》1987-1988

▲ 布莱斯·马登《缪斯》1999

在那个时代,抽象表现主义正从聚光灯下逐渐消失,波普和极简主义艺术开始出现,而布莱斯·马登,感觉更像是抽象表现主义的坚守者。

如果简洁地将布莱斯·马登早期的绘画语言分的特征概略为平面性。那么,后来布莱斯·马登接触到东方文化,当他从日本书法作品溯源到了中国书法作品时,他的创作历程开启勒一场巨大的风格转折,这使他的绘画作品形成了第二种更富个人化的呈现样貌,即他将东线条与色彩相结合形成的以线条织网为形式创作,且将东方艺术进行形式语言转换后运用到自身创作中的绘画语言。

▲ 布莱斯·马登《来自缪斯》亚麻布油画 210.8×342.9cm 1991-1997

艺术评论家彼得·施杰尔达称他是“过去40年里影响力最深远的抽象画家”

对部分人来说,布莱斯·马登的作品可能显得空白、不可企及和无法理解的争议,他们可能以为只有懂得理论知识或者审美原则才能理解他表面看来只有单色的油画、网格索描或者更近期的布满“弯弯曲曲的”线条的油画。

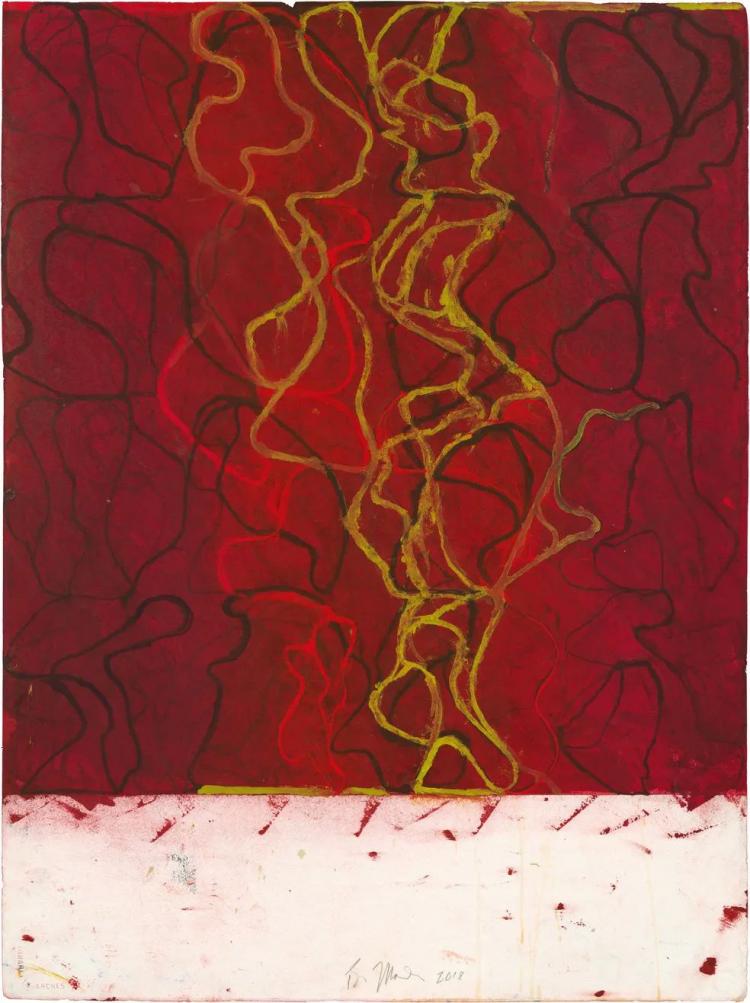

▲ 布莱斯·马登《吵闹》亚麻布上的油、木炭和石墨 243.8×182.9cm 2013

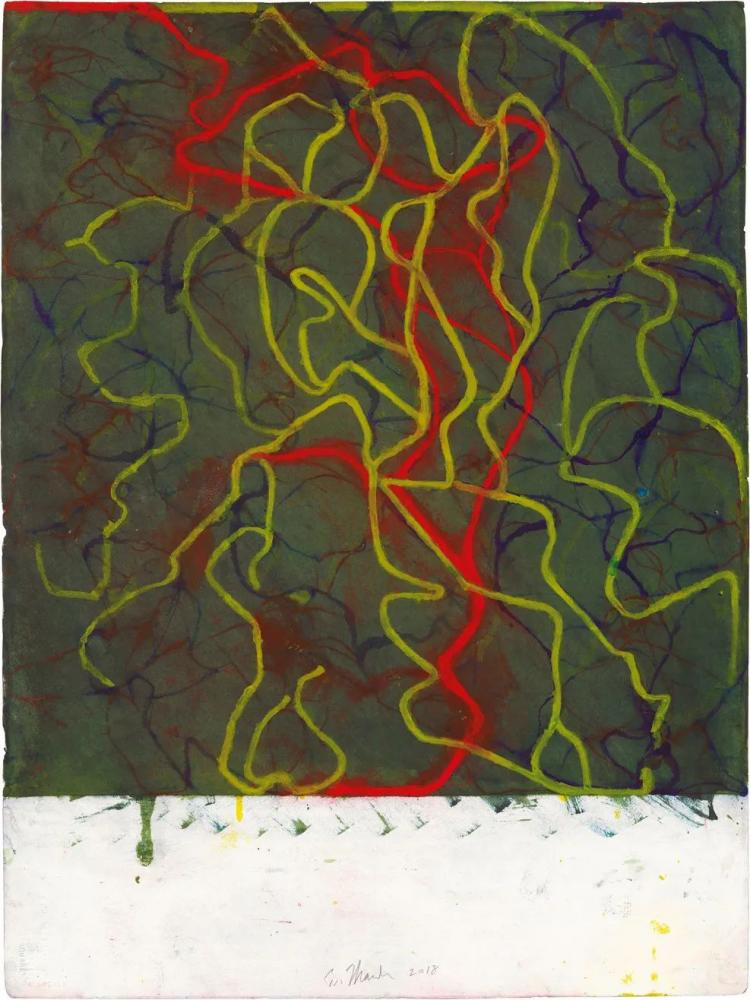

▲ 布莱斯·马登《尼维斯夜景图》纸本水墨 76.8×57.2cm 2018

▲ 布莱斯·马登《尼维斯夜景图3》纸本水墨 76.8×57.2cm 2018

自我的求索

布莱斯·马登从不满足于本土文化的照射,他还不断去各个地方游历,这份追求在他走访东南亚之后为他献上了巨大的礼物。那时,他通过“日本八世纪至十九世纪书法大师作品展”获得了全新的启示,并渐渐地把目光转向东方,此后开始学习书法。当他意识到书法真正的精髓与源头在中国,便又开始研习中国的书法继而又研究中国北宋,五代的绘画与中国古诗词。

布莱斯·马登于1989年至1991年创作的“寒山”系列,是他看到手卷书法的灵动的布局以及之后他对于浙派山水,及晋唐诗书,以及王维的诗中有画,画中有诗的迷恋。

▲ 布莱斯·马登《寒山6(桥)》1989

布莱斯·马登利用绘画的方式对源于中国的诗歌文化进行“转译”,他曾说:“我对中国诗歌很感兴趣。我爱诗歌因为它们都是那么单纯。”

布莱斯·马登对异域文化的衔接是总是真诚与从容,或者可以说是冥冥之中的。他在林中踱步时捡回来的枝条使他得以解决他绘画中如何恰当的对力度的运用控制与“意外”的接纳,替代了刷子又能保持书写中的自然意趣的痕迹。

▲ 布莱斯·马登 工作室 蒂沃利 纽约 2019

▲ 布莱斯·马登 于工作室内研究书法

他在绘画过程中反复地刮,擦与复遮,尽量使颜色贴近画面,他审慎的使用色彩,并使之透明,他始终贯彻极简主义绘画逻辑严谨的一贯作风,他持续不断地创作也不断证明着他在绘画领域的独自远征与超越的地位。

无论世人看待抽象的目光如何,布莱斯·马登作品一直保持着自我与自然的关联。有时那份现实世界的关联仿佛断了线,无法连接。但总能感受有某种特别的感觉,永恒地连接着布莱斯·马登与这个世界的接触。

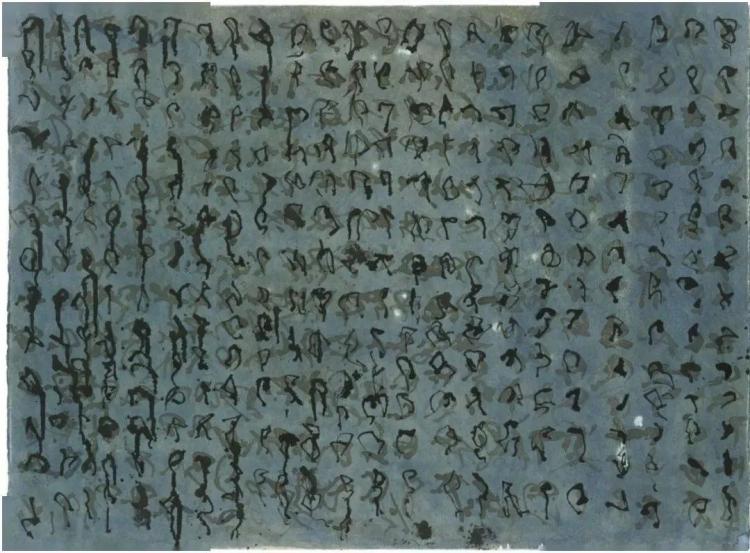

▲ 布莱斯·马登《蓝经图》纸上墨水 76.5×104.1cm 2010

▲ 布莱斯·马登《尼维斯研究3》亚麻布油画 91.4×152.4cm 2017

▲ 布莱斯·马登《尼维斯研究5》91.4×152.4cm 亚麻布油画 2017

▲ 布莱斯·马登《威斯怀特》182.9×304.8cm 亚麻布油画 2018-2019

▲ 布莱斯·马登《海拔》亚麻布油画 182.9×304.8cm 2018-2019

▲ 布莱斯·马登《黄色绘画》182.9×304.8cm 亚麻布油画 2018-2019