马轲

受访:马轲采访及编辑:杨梅菊试图走向马轲的人,往往需要先突破一层“屏障”,这是由马轲对人的观察及独特视角构成的严密滤网,最大程度帮助他筛选着那些日常不必要的情感、时间和人际浪费。借由这道屏障,马轲确保着自己对绘画的纯粹。但这道屏障,也意外指认着两个如此不同的马轲的存在。第一次见到屏障之外的马轲,是在青岛西海美术馆,他的大型个展《前奏与沉思》开幕。开幕式上,策展人崔灿灿将话筒递给一袭黑衣的艺术家本人后,马轲沉吟几秒,却只开口说出了一句话:谢谢大家今天来。这简省朴素到几乎令人失笑的发言,与艺术家身后这场规模空前的个展、与西海美术馆广阔、通透的空间,无疑形成着某种对冲,同时显示出马轲在公开言说层面的笨拙与沉默,但这笨拙也近乎一种把戏,或者隐去了攻击性的拒绝。接下来半个多小时的导览中,我没有看到马轲的身影,在人群背后,他似乎又一次通过隐匿自己完成了对某种主体性和自我性的保护。

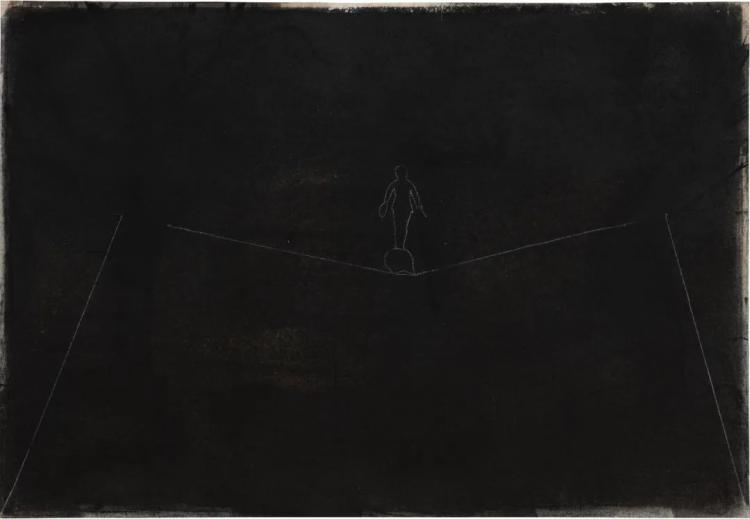

画家,马轲,2019,纸本素描,55 x 75 cm

几天后,在位于草场地的工作室里,我再次见到了马轲。他穿着皱巴巴的圆领老头衫出现,小黑猫马啸铁紧随其后来应门。马轲招待我喝茶,眼前杯盏横陈,每一盏都有来历,日本的、德国的、伊朗的、唐代的、宋代的,清代的,宇宙和时空以一种直观的方式在我们面前、在马轲的讲述中不断折叠、交汇,形成观念的激荡,造型的洪流,直至抵达创作的本质。聊到兴起处,马轲盘腿坐在椅子上,他忽然变得自在了。我们的这场夏日漫谈,仿佛就是从此刻开始。“在这间工作室里,你的一天如何度过?”这个近乎寒暄的问句背后,是我对马轲的粗暴预设:过去30年里,这个早年成名的艺术家似乎埋首走出了一条格外特别的道路,他有点难以被归类,也不那么容易被总结,但同时不能被绕过,这种醒目作为一种结果,其中固然有艺术家对早年生命经验的吸收和汲取,但在此之外,一定还有某种来自人格或者心灵深处的特质,例如自律、例如执拗、例如专注,而使其勤奋、自驱并成就今日——一个艺术家的秘密,往往就藏在他最日常的24小时里。但马轲给出了远出于我意料的答案。他的一天与我们交谈的此刻并无不同,坐着喝茶、看书,对面没有了说话的人,但与自我、与无数美术史上伟大灵魂的对话不曾停止,常常这么一待就是大半天,“怎么会孤独呢”,马轲反问,他生怕这样的光阴太短暂。直到某个时刻,画画的冲动降临,召唤艺术家起身,他来到画布前,再次开始了与自我、与挡在眼前的那些美术史上的阴影的搏斗。

盲人摸相(二),马轲,2024,布面油画,38 x 47 cm

马轲用自身的经验告诉我,艺术作为某种对规则和威权的逃逸,基本不存在自律这回事。艺术创作一旦与勤奋、自律扯上关系,甚至也许宣告着艺术生命的终结。而对绘画渴望的油然而生,那种原始的冲动和欲望,才是绘画道路上最值得保护的部分。面对绘画的30年,从未有过累和倦,这无疑是马轲的幸运,他首先将这种幸运归于时代,正因身处的是如此轰鸣、迅疾、巨大和混杂的当代,面对的是信息大爆炸式导向的无垠与无限,马轲无法拒绝那些实验、试错的可能,眼前的一切总能令他兴奋:“还有比这更好的时代吗?”

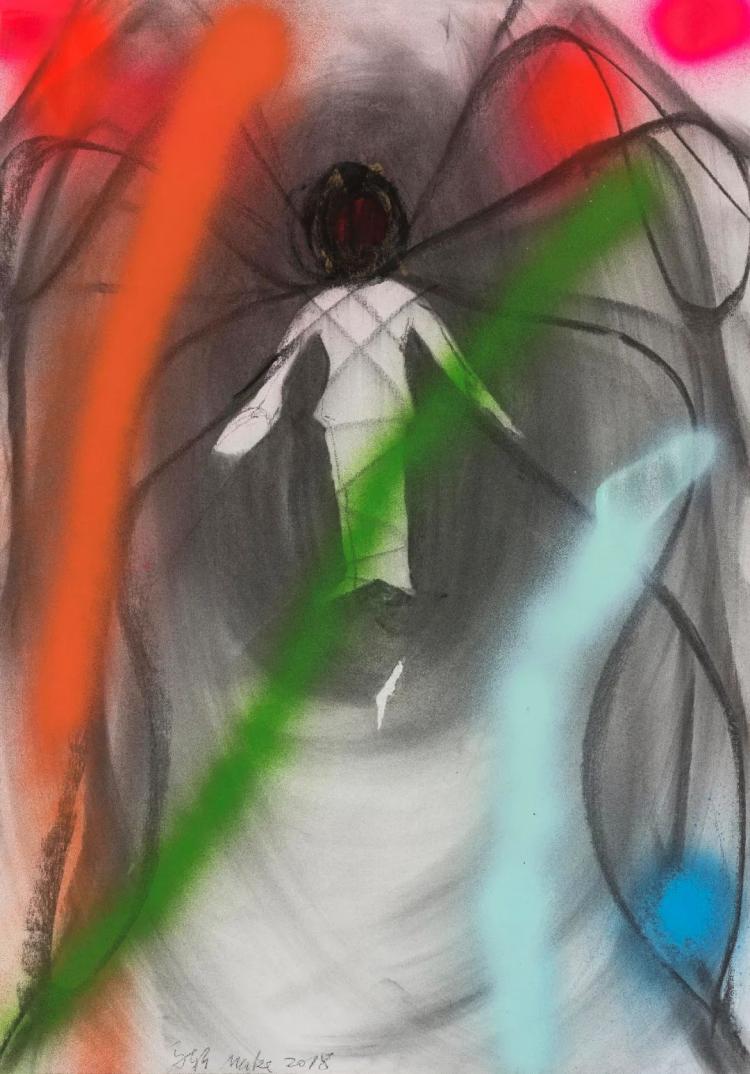

网中的狄俄尼索斯,马轲,2018,纸上综合材料,75x55cm

但除了时代,必然还有自我的选择,且时代越湍急,艺术家作为个体的尺度就越深刻地标的出艺术的攻与守,以及时代的爱和忧惧。对马轲而言,选择绘画事实上指向某种深刻的、最大限度的放弃,由对父辈、对主流、对威权的拒绝,供奉出绘画作为生命中唯一的主动,为此,他充分让渡着身上那些微小的灵活,一切合作关系都最好丑话在前,社交则以节省时间为最大考量……这种刻板很多时候接近一种他人无法理解的冷酷无情,但同时也构成着马轲自我空间的牢固边界——“今天的人,大多是系统的产物”,正是因为深知人的麻烦、脆弱,同时看到人的匮乏和深陷系统的无力,所以他才如此警惕着人,悲悯着人,更批判着人。但马轲并不致力于通过绘画抵达批判,尽管他对绘画的理解和认知恰恰建立在对自身文明及其迟到的现代性毫不留情面的反思与批评之上,但他所有的表达,都绝不停留于此,而是试图勾勒出某种令人动容的超越性——无论是过去30年里画面中始终无法被摧折的人之精神的“昂扬”,还是近年通过借典赋予传统故事新生(《西游记》《刻舟求剑》《盲人摸象》系列)所致力于传递的文明必须在交流和回馈中留存的理念,都让马轲的绘画不甘止步于对虚焦、失真、断裂等造型和技法的更新,而是在面向未来的无限之中,完成对西方绘画语言的主体性想象和重建。

西游记--万水千山,马轲,2023,布面油画,200 x 200 cm

在马轲的讲述中,绘画落地为一场战争,图穷匕见,你死我活,艺术家必须穿过美术史的迷雾、观念的骗局、自我的屏障,最终在艺术语言的悬崖处纵身一跃。这一跳,被马轲等同于张道临成仙前的那份决绝,这一跳,就“成“了,意味着艺术家能够离开自我的过去,进入新的创作阶段,但更多人因为太恐惧或者太聪明,而无法完成起跳,只能反复徘徊、蹉跎余生。而最终有没有这一跳,画里自然见分晓。尽管将绘画的实践描述为九死一生,但马轲同时认为,恰是通过创作,艺术家得以维持自我的真相、生命的姿态,面对一张画,犹如从虚空中起笔,在无限之中进退腾挪,那种宛如酒后踌躇满志的雄壮,俨然巴塞利兹口中的“国王”。

忧郁的兔子,马轲,2021,布面油画,200 x 150 cm

与马轲的对谈中,我不止一次被他言说中的某种洒脱、激情和锐度所震惊并打动,这种锋利,与他脸上极具迷惑性的憨厚山东笑容形成鲜明对比,进一步构成着某种富有文学魅力的矛盾性。访谈的尾声,从酣畅中抽身的马轲恢复了理性,出于对绘画的崇高信奉,对讲述本身有效性的怀疑,乃至对个人形象传播的强烈自谦,他希望能最大幅度隐去那些非必要的自我袒露,让绘画本身成为这场漫谈中绝对且唯一的主角——我无法拒绝这一要求,正如我无法不相信这只不过是马轲对绘画信仰的又一次知行合一,就像过去30年里,他一直所做的那样。以下为马轲自述,由打边炉采访整理。本文发表前经由受访者审校。

西游记——出走(二),马轲, 2022, 布面油画, 50 x 60 cm

昂扬1970年代那批人,懂事的时候就赶上了改革开放,又经过85新潮。在我的理解中,就好比心里有颗种子是被阳光照过的,反映到作品中就有了“昂扬”的气息,归根结底是一种时代的本色,反映了时代的面貌。我们上大学的时候,大家都没什么钱,但毫无理由的都对未来充满希望。时代时代在我们这代人面前展现出一个前所未有的广阔世界,你面对的不再是一个单一的文化传统。如果不辜负这个时代的话,就应该勇敢地面对这个剧烈的节奏和巨大的能量,拥抱来自时代的馈赠。从这一个角度看,还有比这更好的时代吗?

肖像(一),马轲,2006,布面油画,100x70cm

传统没有必要穿汉服、画山水,来扮演一个中国人。其实还是不懂我们的传统,不懂我们这个文化对造型艺术的贡献,因为懂了它就不会被困在表面的模式里。传统的魅力恰恰在于它有勇气和能力面对一个新世界。未来艺术代表希望和自由。艺术所起的作用就是帮助我们重建与真实世界的关系、对真实世界的认知,不让人沉醉或者完全被催眠在一个单一的虚拟世界中。作为一种文化传承,盲人摸象、西游记这个故事到今天依然不断被拓展、被重建。它们构成着我们的事实,讲述着我们怎么回事,描绘出我们是什么样的人,表达着我们对异质文化是什么态度,以及对世界的看法。

沟壑,马轲,2023,布面油画,240×180cm

肉体艺术传递了一个肉体存在的经验。尤其在AI出现的今天。艺术并非是美术史线性逻辑下的新产品。中国过去40年所经历的这一切,绝不是一个德国或者美国艺术家的表达就可以平替了的。艺术家是把肉体经验传递到未来的人,韩炳哲说机器人不会起鸡皮疙瘩。粗暴今天人们认识艺术的方式,就是使用金钱这种最粗暴的方式。金钱是所有人都能懂的语言。但资本代替不了艺术,艺术需要大家认知、再认知,直至艺术成为一种离开了它你就无法知晓自己从何而来、无法认识自我存在的价值体系。

正午,马轲,2013,布面油画,207x378cm

障艺术是和虚空打交道,比如别人看孤独寂寞,但我觉得挺好。一个人在画室,无数的画家也同在这个空间,你知道他们的艺术,而你在画的时候,需要忘记他们。中国人说一叶障目,是一个个过去的大艺术家,他们横亘在眼前,让你无法看见当下的绘画。那些绘画的历史,让你误以为了解绘画,就好比“刻舟求剑”。认知就像那个记号,面对这个像流水一样的世界,我们找不到那把剑。等于我们面临一个巨大的感受,却无以表达,那些感觉、意识、困惑和焦虑在不断产生但得不到纾解。在这个过程中,几乎所有人都被静止不动的那个观念困住,而艺术的价值在于不断调整、重建自我和世界的关系。

刻舟求剑(四) ,马轲,2015,布面油画,375x207cm

逃逸艺术表达的自由,可能是幽默的,能体现人的活力,我以前画过一些支离破碎的、不完整的人,比例失调,不符合常规,很多人看了觉得很怪。这种画面的异化和扭曲,也是当下某种个人精神生活的真实写照。其实都是一种对所谓正确的,一本正经的、僵硬的,权力的对抗,和对所谓惯常部分的逃逸。自律画画对我来说并不是所谓的坚持,而更像是一种放弃。在艺术上,你明确知道要什么的时候,其实就是在做最大限度的放弃。即便是你也不知道要去哪儿,但你知道自己不能停在这儿。一件作品一定要获得独立性才能结束,所以斗争是很艰巨的,一张画是一遍一遍地画,一遍一遍地自我推翻,是百折不挠的结果。一张画对人的最大考验,是到了这个边界你能否像张道陵那样一跃成仙。有没有这一跳,画里会见分晓。

九个太阳,马轲,2002,纸本素描,75x55cm

战斗画家看着挺安逸,其实是九死一生。我记得有一次在巴塞利兹的作品面前,有一种强烈的感受,作品就是艺术家战斗的现场。你能看到搏斗的痕迹,这种悲怆的感觉远不是一张图片能够提供的。一张画一定得面临一个挑战,一个关口,你是翻过去还是停在这里,每一张画都要做这个较量。所以我觉得画画的人还是勇敢的。有创作精神的人可能会相对笃定。鹿,马

我们的文化经历过殖民文化,“主体性”是一直困扰我们的问题。“你说我是马,我认为自己是头鹿”就是对成语“指鹿为马”这个典故的重建。绘画没有原创,只有重建。

指鹿为马(二) (你说我是马,其实我是只鹿),马轲,2007,布面油画,180x290cm

文章来源:打边炉ARTDBL