1997年,张晓刚举办了在国内的第一个个展“血缘:大家庭”,并以此开启了自己的典型风格时代。此后,张晓刚的作品也不断出现在国际大型展览中,直至今年上半年,上海龙美术馆和香港佩斯画廊还分别以“蜉蝣”和“失重”为题为张晓刚举办了个展。

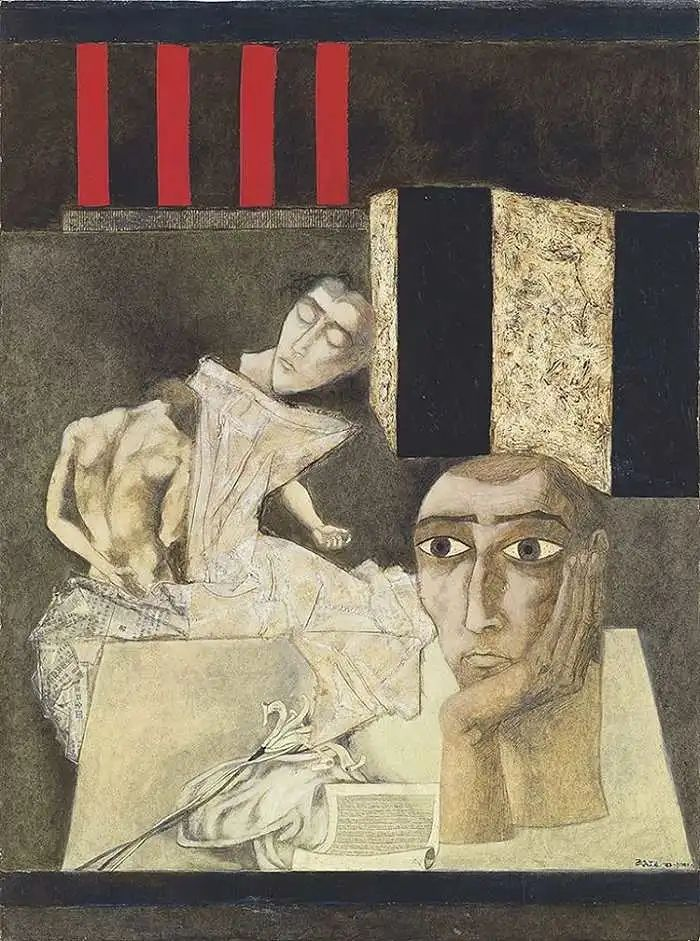

张晓刚《蜉蝣日记:2020年7月10日-对话》 纸本油画、纸张、杂志拼贴 2020

而当我们将时间的视角拉回到上世纪80年代,当时尚处于迷茫和苦闷时期的张晓刚,一次在和吕澎等朋友喝酒的时候,曾讨论过关于作品销售的问题。张晓刚回忆说:

“那时我们随便聊天,说有一天我们的艺术能够卖到100万,大家觉得这不可能。我们在80年代的时候完全不能想象我们的今天,可是今天的结果是什么呢?”

1998年,张晓刚和吕澎在成都小酒馆

在2006年3月30日纽约苏富比的一场拍卖会上,张晓刚1998年创作的一幅作品《血缘:同志第120号》以97.92万美元拍出了全场的最高价格。这场拍卖将中国当代艺术整体放到了国际艺术与收藏界的聚光灯下,此后,原本仅被业内关注的中国当代艺术,也逐渐成为21世纪文化热潮的主流之一,而张晓刚也被不断地赋予各种头衔,并成为了当代艺术领域中的“浪尖”人物。

张晓刚 《血缘:同志120号》 布面油画 190cm×150cm 1998

但就像那句——“可是今天的结果是什么呢?”——中所透露出的自问自答式无奈和对于时代超速发展的至深迷惘一样,在成为一个“昂贵”的文化符号并被反复引用之前,那个还没有被“天价”的光环所圈套住的张晓刚,是什么样子的?

“实际上我们这一代人为什么要学画画?动力在哪里?我觉得首先肯定是喜欢画画,完全是一种比较痴迷的状态。第二因为当时是一个读书无用的时代,没有大学,没有前途,对文化的感受是,文化是没用的一个事情。那么在这样一个时代,在当知青当农民的时候,最现实的一个理想是什么?就是只要把我调进城里面去当工人,那就是我现实中间很大的理想。但是有什么动力在支撑,还要继续去学画画呢?其实是一种对现实的超越,你想超越这个环境,一画画便会很忘我,而且你会觉得生活还是有意义的,不然的话你觉得生活真的很无聊。”

2009年6月,威尼斯给“马可波罗的礼物”展览中的吕澎、张晓刚、周春芽、王广义(从左到右)。

张晓刚在上世纪50年代末出生于云南昆明,父亲是中共中央西南局的干部。文革期间,张晓刚的父母都不同程度地受到了监禁与审查,母亲因身心的长期折磨患上了精神分裂症。张晓刚的童年记忆,就是偶尔能够回家一次的父亲坐在屋里一言不发,一根接一根地抽着纸烟;母亲不时发病,连续几天不吃不睡。这一切成了他儿时的困惑与噩梦。

张晓刚 《蜉蝣日记:2022年5月7日》 纸本油画、纸张、杂志拼贴 76 x 96.5 cm 2022

17岁的时候,父亲去拜访曾经的同事林聆,一位昆明军区美工队的画家,顺便带上了张晓刚。看到林聆房间里满柜的画册和墙上的画,从小就喜欢画画的张晓刚很长时间难以平静。之后的一天的中午,张晓刚独自敲开了林聆的房门,说:“我想跟您学习画画。”

1978年暑假在丽江写生时张晓刚和毛旭辉的合影

林聆一分钱都不要地收下了这个学生,并让他接受严格、刻板的欧洲传统模式的美术教育,自此张晓刚也开始了自己正式的绘画之旅。1977年高考恢复,张晓刚被四川美术学院录取,同班的学生有比他大10岁的何多苓、罗中立等,在校期间,张晓刚如饥似渴地学习和模仿欧美曾经的各种艺术风格。当时,他的同学们正热衷于“伤痕”反思类题材的绘画,张晓刚似乎对此兴趣不大;1981年,张晓刚开始着手自己的毕业创作作品,但当时对于毕业创作的要求依然延续了“延安文艺座谈讲话”的“革命现实主义精神”,要求学生们“深入生活”去搜集绘画素材。张晓刚却选择了藏区的阿坝草原,并创作了“草原组画”系列作品。

1981年夏,张晓刚与周春芽一起去四川阿坝草原写生,这是当时的周春芽拍的“深刻照”。他们在此地待了近两个月,张晓刚共画了300多幅速写和20多幅油画。

张晓刚 《草原组画:天上的云》 布面油画 1981 69.4×118.5cm

1981年11月1日,张晓刚在给周春芽的信中写到:

“草原上刺烈的紫外线、干燥的暖风没有在我心灵中消失,在草原上获得的印象与自我的一些情感交糅在一起,生长出一些新的风味。这一点我感到很高兴。……如果要说‘大气’的话,我更偏爱内涵的博大感,给人以深厚、丰富的想象。心灵的交流远远胜过只喊只叫的纯视觉灌输。我总觉得真正的、高档的艺术品,更重要的东西不是在画布上,而是在画外。当你站在它的面前时,无话可说,眼睛不知道看哪儿才合适,只感到心灵随着画面不断地刮风、下雨或微笑。”

在当时学校的老师们看来,张晓刚的“草原组画”是“搞怪派”、“没有感受,学别人又没有学像”……因此,张晓刚也没有拿到学校的推荐信,没有得到分配。按照从哪里来到哪里去的政策,他被安排回到昆明,等待人事局安排工作的通知。

1982年,张晓刚(左)和周春芽(右)在成都画院

回到昆明后,张晓刚先是到大嫂介绍的玻璃厂当了一名临时工,4个月后成为了昆明歌舞团的美工。这份并不尽如人意的工作,给了当时的张晓刚以基本的生存保障和一间宿舍,这里也成为当时昆明一批“文艺青年”的据点,这个小小的文艺圈里包括毛旭辉、潘德海、叶永青等朋友。

1981年,于重庆四川美术学院,此时正在创作毕业作品《草原组画》一共9幅。

张晓刚《草原组画:晚风》,1981

他们留着长发,穿着又脏又旧的衣服,相互借阅哲学和现代主义书籍,彻夜抽烟、喝酒、聊天、谈哲学……波西米亚式自由放浪生活的背后,是内心深深的焦虑和对未来的迷茫。在萨特、黑塞、卡夫卡等西方作家的影响下,他们整日思考的是生存的荒诞、虚无与死亡等终极问题。

1984年在毛旭辉的工作室

张晓刚自画像,板上油画,40X30cm,1983年7月

1984年8月25日,在致给Y兄的信中,张晓刚写到:

“用小潘(潘德海)的话来说:‘生活确实太苦了。’这话朴素的毫无色彩可言,却道出了像我们这样‘想搞点作品的人’的每一个白天,每一个寂静的深夜。我们这样的人过着一种几乎与社会脱节而距离那个‘宏大的存在’又遥远的生活,苦命地奋斗,拼命地爬行,与虚无搏斗,与自己作为一个人搏斗,与一切偶然的存在、偶然的消失搏斗,用自己的作品和行动去证明一种存在的意义,证明在一切偶然之外的另一个偶然,荒诞之外的另一个巨大的‘荒诞’,用自己的脚试图去度量千百年来多少人曾为之度量的价值;为了那个价值,我们自己‘生产原料’,自己盖建一座只开一扇天窗的尖塔。……离开了亲人(亲人很难成为朋友),离开了正常的情感,正常的生活方式,正常的睡眠,甚至离开了正常的梦幻。试图去寻找另一个合理的、自然的、朴素的,没有文字没有装饰的——褐色的土地。这的确是‘太苦了’,常常只想一个人静静地坐到屋顶上看一会儿夕阳。……”

《黑白之间的幽灵》系列,铅笔素描,1984

《黑白之间的幽灵》系列,铅笔素描,1984

1984年元旦,酗酒和不规律的生活方式让张晓刚突发胃出血,并因此住进了医院。在医院里,曾印在书本上的死亡哲学变成了真实且痛苦的肉身经验,在这里张晓刚目睹了一位危重病人垂死时的场景。同时,他也在医院里开始创作一系列名为《黑白之间的幽灵》的素描作品,出院后他又跟随医院里的感觉画了一系列油画,叫做《充满色彩的幽灵》。张晓刚后来也将1984—1985年这个阶段称为自己的“魔鬼时期”。

《黑白之间的幽灵》系列,铅笔素描,1984

《黑白之间的幽灵》系列,铅笔素描,1984

1985年6月,张晓刚等昆明几个画家到上海自费办了一次展览,取名为“新具像”。8月,张晓刚被调回了四川美术学院,然而在他用“遗梦集”等作品继续思考生命哲学的时候,新的艺术现象已经在新潮艺术圈里出现了。

张晓刚《充满色彩的幽灵:子夜》 布面油画,850x1000mm 1984

1985年5月9日,张晓刚在给Z·H兄的信中写到:

“至于我,这个矛盾的综合体,解救自己的最好办法莫过于分清主次,这需要激情和理性共同来塑造一个似梦非梦的泥身。……尽管我喜欢留长头发、穿牛仔裤,但我的梦却又常常是在天地原野之间的。……正如人醒着与死亡之间是一个真理的梦一样,艺术就是这个梦的符号。我热爱这个‘符号’,但当我作为一个普通人生存于这个现实之中时,我与所有人一样有着同样的欲望,同样地想过上好日子,这使我非常苦恼。为了战胜这个苦恼使我必须两条腿去行走。行走,罗丹雕过一个无头的行走的人,它包含了整个生命的意义和奥秘,其容量之大不能不令人惊叹不已。”

1986年10月26日“新具像(学术论文、作品幻灯)第三届展”,艺术家与单位领导合影。左起:何祥林、孙式范、马老师、何佳佳、张晓刚、毛旭辉。

1989年2月5日,“中国现代艺术展”在北京中国美术馆开幕,栗宪庭将美术馆西厅作为张晓刚等西南艺术家作品的展示空间。展览开幕差不多三小时,来自杭州的肖鲁向自己的装置作品《对话》开枪,随即展览被美术馆管理方宣布关闭。重新开展后,又有人发出匿名信,声称美术馆内有炸弹,展览再次被叫停。所有人的注意力都放在具有轰动效应的事件和行为上,如王德仁在现场抛撒避孕套、李山“洗脚”、张念“孵蛋”、吴山专在展厅里“卖虾”……而并没有太多人关注那些述说内心焦虑与痛苦的架上绘画。

1989年2月,在中国美术馆《中国现代艺术展》入口处合影,左起:毛旭辉、唐蕾、张晓刚、丁德福、潘德海

1989年3月17日,张晓刚在给大毛(毛旭辉)的信中写到:

“对我而言,更多的是感到一种孤独。……在我的心目中,艺术不是一件华丽的外套,……恰恰相反,艺术本身即意味着一种生活,‘它体现着一种信仰’。说来奇怪,北京之行后,我内心里反而常常在回归、在重新反省我们当初执意要做一个艺术家的心态。……”

张晓刚《幸存者》,1989

进入1990年代,社会朝着市场经济的方向发展,生活在变化。一些艺术家选择了出国,在国内的艺术家聚集在一起的时候,也越来越少去讨论形而上学的问题了,转而开始谈论很多基本的物质问题。

张晓刚 《创世篇》 布面油画 149.5×120cm 1992

1991年1月,张晓刚在致杨千的信中写到:

“89’之后,许多大陆画家都有一种垮掉了的感觉。这时候,那些那些能够靠画画挣钱享受的人自然也就春风得意起来,加上大量的台湾、东南亚画商的介入,使许多艺术家都在面临着挑战和抉择。……作为我自己,也许更多地是因为出于对艺术的爱及对现实的超越渴望,使我至今仍是坚持着走下去,至于是否能走入历史,或者是否能够靠绘画去发财,只有不去想它,还是那句话,在行动中去寻求生命的意义,本世纪真是中国人的悲剧时代。”

1993年暑假回到昆明,张晓刚翻开了父母的相集。这些旧照片唤醒了他儿时的记忆,他也从这种私密化的记忆中看到了这个国家的历史与现实:“家庭照这一类本应属于私密化的符号,却同时也被标准化,意识形态化了”。这种感触结合之前自己对于艺术的反思,也催生了张晓刚的“大家庭”系列作品。

张晓刚 《血缘:大家庭1号》 布面油画 150×180cm 1994

1996年,张晓刚成都沙子堰工作室内景

张晓刚在1993年8月21日致王林的信中写到:

“(我)自己实际上是一个‘内心独白’式的艺术家,我的艺术只可能来源于自己的‘内心体验’。……这里我就简单谈一点我目前的‘艺术追求’(非常苦难的):我希望通过描绘公共的形象与私密的形象,并置、传达出我对处于这个时代中的个体生命与特定现实的某种关系的感受,我寻找的切入点是异化、变态的人的心理状态,包括尴尬的小人物,普通的家庭(过去的和新型的),与私密生活有关的生活道具(如木箱、手记)等等,这些都是我在现实体验中最使我敏感的东西。我希望能消减一些过去作品中流露出的太多的‘人文情感’的处理方法,增加被描绘对象的‘陌生感’及‘异化感’(如色彩和光的处理)。这种‘陌生特异’的处理,正是基于我对人心理状态的一种感觉。也许这些也可以算作我对‘深度绘画’的一种理解吧——‘深度’不仅仅是某种哲学的含义,它也同时体现在艺术家通过内心的深刻体验之后,所表现出来的某种‘特殊的感觉’(即我们常谈的‘艺术个性’)。我想这才是一个艺术家的本分。”

张晓刚 《血缘:大家庭十号》 布面油画 158×188cm 1995

张晓刚 《血缘:大家庭12号》 布面油画 150×190cm 1995

就像剥洋葱,每剥掉一层老去的坚硬外皮,里边包裹的都是一层既鲜嫩又让人泪目的晶莹切片。在远离了那段飘摇又坚韧的理想岁月之后,那个曾经在逼仄的房间里奋笔疾书的“文艺青年”,如今早已成为聚光灯焦点之下的“大人物”,而在那明亮的有些刺目的光晕之外,通过不经意间的言谈和表情,我们却依然能从张晓刚身上看到那略带羞怯且敏感的少年心气的印记,而岁月这把无情的刻刀,为他所雕琢出的“变与不变”又是什么呢?

1997年,张晓刚与女儿欢欢于成都工作室

张晓刚 《血缘:男同志》 布面油画 190×150cm 1998

张晓刚 《血缘:女同志》 布面油画 190×150cm 1998

最后,引用一段张晓刚在1991年5月12日写给毛旭辉的文字:

“离开了‘中国’这个背景(不论你是否愿意承认、接受这个背景),中国的当代艺术家真的可以称为‘艺术家’吗?他们的作品真的可以成为‘世界文化的一部分’吗?穿上老子、孔子的外衣你就能‘跻身于世界之林’了吗?……”

而这不也正是我们今天所面对的、依然悬而未决的问题之一吗?

张晓刚《失忆与记忆:闭着眼的男孩》 200cm×260cm 2006年