不久之前的国庆黄金周,798艺术区再次成为很多人不出京游的首选热点区域之一,其中UCCA新近开幕的“下城往事:1980年代的纽约艺术现场”的大型展览和正在马刺画廊举办的“乌雷:无量之物”展览,也成为了各大社交媒体平台上的网红打卡热点展览。

其中,作为乌雷在亚洲地区的首个个展,“无量之物”也成为了2022年北京地区最为重要的国外艺术大师展了。而除了我们所熟知的作为阿布拉莫维奇的“灵魂伴侣”之外,这位已经去世的艺术大师还有哪些隐藏在艺术和生活中的不同面孔呢?

01

早年

德国艺术家弗兰克·乌韦·莱西彭(Frank Uwe Laysiepen),简称乌雷(Ulay),1943年出生于第二次世界大战期间德国索林根城的防空洞内。他的父亲死于战争,母亲也因为战争疯掉,这导致了他长期孤僻沉默的性格。乌雷在15岁成为孤儿,随后结婚生子,在21岁已取得两份成功的工作机会。

乌雷肖像,2016 摄影:Primož Korošeč为Schirn Kunsthalle Frankfurt

上世纪60年代中期,左翼青年在阿姆斯特丹掀起了普罗沃运动,这些知识分子、波西米亚人、无家可归者嘲讽君主制、警察、大资本家,有时还伴随着在街边投掷炸弹,合唱“烟民咳嗽歌”,张贴侮辱标语。听闻普罗沃运动,本来准备去往布拉格的乌雷转投阿姆斯特丹,并加入偶发艺术团体the Provos,还拍摄了他称之为为“建设性无政府主义者”的系列影像作品。

在当时,激浪派、偶发艺术、概念艺术均对乌雷有很大的启发,他希望改变现状,并明确了艺术实践必须与社会产生互动的概念,这份信念也贯穿了他的整个艺术生涯。

乌雷,《门,98》,1988—89/2016 版权为艺术家所有 图中为乌雷1988年与他的原版雕塑

乌雷“无量之物”马刺画廊展厅现场,2022

02

摄影

从1968到1971年,乌雷在宝丽来公司担任顾问,这使得他可以无限制地使用摄影设备和材料,这一便利的条件也使得他成为最早使用宝丽来进行艺术创作的艺术家之一,这期间乌雷还建立了自己的彩色工业摄影印刷工作室。

关于这一阶段的摄影,乌雷曾回忆说:“我一开始使用宝丽来相机,是把镜头对准自己的,并立即发现了它的表演元素。拍摄宝丽来照片对我来说是一种表演性行为。我是在镜头前表演。”

乌雷,《乱序警句》,1974-75/2016 版权为艺术家所有

由于存在一定的表演性质,乌雷这一时期创作的影像也被称作“表演性摄影”。如在《白色面具》《她/他》中,乌雷扮演成女性,释放出自身的女性特质。当时乌雷很渴望像女人一样行事,用女人的眼光而不是男人的眼光看待并体验这个世界,并维持了一年时间。而《白色面具》由一系列涂白的胸像构成,涂白的形状和大小渐次变化,影像传达的美也渐次“深入”,从真实到乌托邦,最后仿佛离开了这具身体。

乌雷,《白色面具》,1973-74,版权为艺术家所有

正如“无量之物”展览的策展人梦馨所说:“70年代早期,乌雷热衷探究于跨性别人群,和那些与他有着相似经历的人——在童年就因战乱,或流离失所、或遭到家庭暴力的他们。他把这些人捕捉在他的宝丽来相机下。而当时《她/他》就是这一时代的产物。他捕捉到自己,有着身份不确定性,对自我或迷失、或彷徨、或想要颠覆自我。”

乌雷,《她/他》,1973-74/2022,版权为艺术家所有

乌雷“无量之物”马刺画廊展厅现场,2022

此外,乌雷也称自己的照片是“在摄影中”的旅程,他崇尚快速、直接,他不摆动东西,并任由想法和时间击碎他的本能。

乌雷,《孤挺花》,1997—2018,版权为艺术家所有

乌雷,《自拍,低语系列》,1993 版权为艺术家所有

03

灵魂伴侣

1976年12月12日,乌雷堂而皇之地取走了正在柏林新国家美术馆展出的由浪漫主义者卡尔·斯皮茨威格所作的《贫穷的诗人》。随后,乌雷将其安放在穆斯考尔街的一个土耳其移民家中,并电话通知了柏林新国家美术馆,画作毫发无伤地被取回。乌雷也凭借此事件变成了著名艺术家,并将这次行为最终命名为《挑衅,对艺术作品的非法接触》。

1976年,乌雷与玛丽娜·阿布拉莫维奇(Marina Abramović)相识于阿姆斯特丹,两个人一见如故,并很快坠入爱河,成为彼此的灵魂伴侣。之后,二人组成了一个小团队,共同完成了很多对后世产生深远影响的行为艺术作品。

乌雷与玛丽娜·阿布拉莫维奇旧照

在相识后的12年时间里,乌雷与阿布拉莫维奇共同创作多次艺术作品,如《空间中的关系》、《无量之吻》《呼吸》等等,每一次表演,都能让人重新认识行为艺术中相爱的两个人。

乌雷与阿布拉莫维奇共同合作的作品,从上至下分别为《时间中的关系》,1977,他们将彼此的头发绑在一起17个小时之久;《AAA-AAA》,1978,他们张开嘴巴发出长长的声音,并且在不断发声中逐渐靠近,直到最终贴近对方的嘴大喊大叫,表演一直持续了15分钟;《呼气吸气》,1978,两人用香烟滤嘴塞住鼻子,然后把嘴压在一起,尽可能长时间地通过一口气的交换来回呼吸,最终昏迷倒地,肺部充满了二氧化碳。

在1977年的作品《时间中的关系》中,他们将彼此的头发绑在一起,背对背静静坐了 17 个小时。意味着两个人在一起会给彼此带来爱与支持,但同时也意味着捆绑与束缚。

乌雷与玛丽娜·阿布拉莫维奇旧照

1978年的《呼吸》:他们两人将嘴巴对在一起,互相吸入对方呼出的气体。17分钟后他们的肺里充满了二氧化碳,都倒在地板上昏迷不醒。而另一个作品中,他们两人面对面跪坐在地上,对着彼此大声尖叫直到其中一人失声……

《静止能量》 乌雷/玛丽娜·阿布拉莫维奇 1980 行为表演录像

而在著名的行为艺术作品《静止能量》(1980年)中,两人合力拉开一张弓,箭柄在乌雷手中,而箭头则直指阿布拉莫维奇的心脏位置,在这种紧张的状态下,二人平静的相互凝视了4分钟的时间,在这4分10秒的时间里,阿布拉莫维奇与乌雷的心脏处也被放上了扩音装置,人们可以清楚地听到他们的心跳声。

《静止能量》 乌雷/玛丽娜·阿布拉莫维奇 1980 行为表演录像

如果没有真正的爱和百分百的信任,无论如何是无法完成这样一个危险系数极高,又莫名让人感动的艺术作品的。

04

中国与终点

1985年,乌雷第一次来到中国,对于那时候的西方艺术家来说,中国是一个有着厚重的历史和太多故事的国度。丰饶广袤的土地、辛劳热情的人民、还有博大精深的文化,都让他迸发了源源不断的创作灵感。他就此爱上了这里,并且在接下来的3年时间中,一直不停回到中国这片热土。

乌雷,《中国——长城沿线》,1986—1989 版权为艺术家所有

而乌雷与阿布拉莫维奇的爱情终点也是中国。两人的默契在维持了12年之后,由于“艺术观念和生活上的分歧”以及乌雷的出轨,他们的感情也走向了尽头,最终以一场极具仪式感的行为艺术作品《情人·长城》(The Lovers: The Great Wall Walk)作为告别。

玛丽娜·阿布拉莫维奇和乌雷在长城徒步旅途相遇之后,拥抱并和彼此告别,1988 图源网络

1988年3月30日,早晨10点47分,阿布登上长城的山海关,自东向西出发;乌雷则登上位于甘肃省境内的嘉峪关,向东行走。两人朝着对方走去,历时三个月,行程超过4000公里,最终在山西省的二郎山会和。

“我们最初的计划,是在那儿见面后就结婚。”阿布说,“他拥抱我时,我哭了。那是来自工作伙伴的拥抱,而不是来自情人。”

乌雷和玛丽娜·阿布拉莫维奇走在长城上,1988年 图源网络

他们用了八年时间准备,可最后,这场表演却变成了告别与分手。从此,12年的合作和感情落下帷幕。而乌雷也曾在自己的诗歌中用中文写道:“爱,犹如空气,无论在何处,我们都享有它。”在日记本还贴了80年代时的中国粮票、人民币,乌雷把过往在中国生活过的痕迹,用剪贴的形式记录了下来。乌雷还保留了中国发放给他的旅行证,上面的中文名字叫“悟来”,比起“乌雷”,这个名字显得极有禅意。

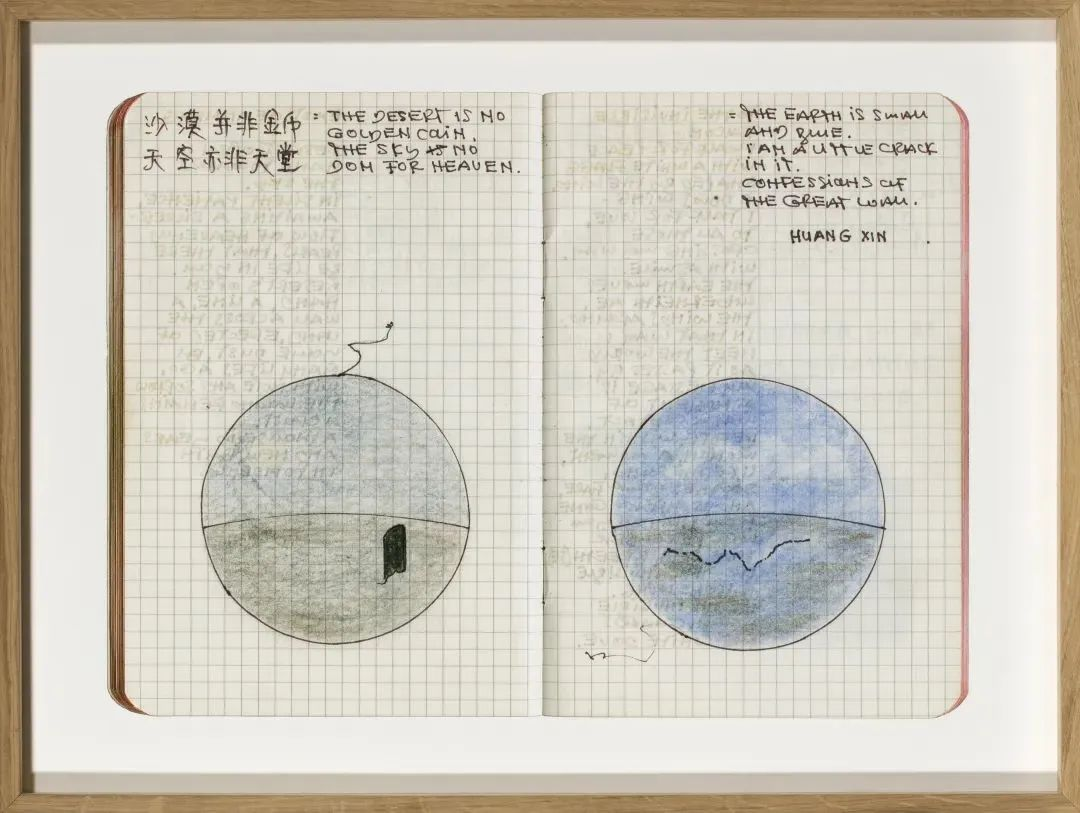

乌雷,《〈长城〉日记》,1986—1989/2016 版权为艺术家所有

在与阿布拉莫维奇分手后的第二年,乌雷与当时在中国长城徒步后遇到的翻译丁小松结婚。作品《情侣》就是在宝丽来相机前对“长城徒步”的重演。乌雷让当时的妻子丁小松操纵代表了乌雷和阿布拉莫维奇的纸偶,并模仿中国木偶戏的夸张的表情和动作去解释两位艺术家当时的状态与徒步的故事。最后一幕,丁小松点燃了纸人,暗示了乌雷与阿布拉莫维奇的关系如火般热烈,但最终却燃烧殆尽,只余灰烬。

乌雷,《情侣》,1989,版权为艺术家所有

05

晚年

2010年,阿布拉莫维奇在纽约进行一场《艺术家在场》的表演,与1500人对视,不管对方如何逗她、引诱她,甚至是辱骂她,她都无动于衷。每天7个小时,如此持续了两个半月。阿布拉莫维奇始终平静如初。一直到有一天,她的面前出现了乌雷,仅仅是一瞬间,阿布拉莫维奇热泪盈眶,之后抱头大哭。

乌雷来到阿布拉莫维奇《艺术家在现场》的表演现场 来源:路易桑那博物馆纪录片

2011年,乌雷被诊断出患有癌症。他接受了第一段化疗,并从中获得灵感进行创作。随后,他与达姆扬·科佐莱合作拍摄纪录片《癌症计划》(Project Cancer),展示了乌雷与癌症作斗争以及在全球进行“告别之旅”以结识朋友的经历,并不断追寻那些他人生中的重要地点。

乌雷纪录片《癌症计划》截图

阿布和乌雷之间的关系,也以令人无法猜测的情节继续出乎意料的发展着。2010年那次在公众面前令世人无比感动的“世纪重逢”,并未让两位曾经相爱又嫉妒的情人和解。2015年,乌雷以一纸诉状将自己昔日的最爱告上法庭,指责阿布拉莫维奇独吞了两人合作创作的作品版权收入长达十六年之久。

乌雷(左二)与莉娜(左一)以及阿布拉莫维奇(左四)

据媒体报道称,自从1988年阿布拉莫维奇和乌雷分手之后,到1999年,两人没有任何对话。在阿布画廊负责人Sean Kelly的鼓励下,两人曾以合同授权阿布管理他们合作的艺术。根据合同,阿布拉莫维奇在保证乌雷享有知情权的基础上能够对以上“作品”自行支配销售,但所得的20%归乌雷所有,而乌雷坚称阿布因并未支付他应得的经济份额而违反了合同。合同还规定,二人的合作需要两人名字同时出现,但阿布多年来一直声称唯一作者。

乌雷最后的作品,《无法触及的自拍》,2016 图片由乌雷的遗孀莉娜提供

乌雷要求阿布拉莫维奇每三个月出示两人合作作品的销售额和版权费,且作品上必须署有乌雷的名字。阿布否认了这一切指责,并反口说乌雷在损害她的名誉。这场让人身心俱疲的官司最后是乌雷胜诉,阿布沉默。

而关于乌雷与阿布的最终和解,乌雷的最后一任妻子莉娜说自己“爱死了”这个故事。2015年,乌雷赢得了跟阿布拉莫维奇关于作品版权的官司。在法庭之上,乌雷想要走过去和阿布拉莫维奇打招呼,她却扭开了头,置若罔闻。

乌雷与阿布拉莫维奇和解后的合照,2015 图片由乌雷的遗孀莉娜提供

两个月后,莉娜和乌雷去了印度的一个小道场修行,这也是治疗癌症的一种疗法,为了让乌雷保持良好的状态。3天后的早上,莉娜晨起去练集体瑜伽,结果看到了阿布拉莫维就坐在她前面。

“我心想,她怎么会在这儿。后来,我们开始交谈起来,玛丽娜说,‘莉娜,当我爱的时候是100%,我恨的时候一样是100%。’我对玛丽娜说,但是这次会不同,我们可以做到不那么绝对。” 莉娜和阿布拉莫维的谈话成了破冰的关键,乌雷和阿布拉莫维最终冰释前嫌。也因此这次谈话,乌雷与阿布拉莫维奇还协同路易斯安娜博物馆拍了一部有关于他们俩的纪录片。

乌雷晚年肖像,图源网络

2020年3月2日,乌雷因癌症治疗而引起的并发症,在斯洛文尼亚卢布尔雅那于睡梦中辞世,享年76岁。“在最后的岁月里,他很脆弱,但他依然充满了幽默感,乌雷的人生走到最后,他对病情了然于心,却依然乐观,充满对生活和对艺术的热爱。“他活在当下。”莉娜说。

乌雷,《虚空(骷髅、谷物和花瓶 2),低语系列》,1993 版权为艺术家所有

乌雷是一位消失的、不在场的艺术家,他做过了太多闪耀的、被追怀的艺术,但最忠实于他的还是那些沉默的、曝光时间短的、有点自恋的艺术。正如乌雷基金会在Facebook上的推文中所说:“乌雷是无与伦比的。作为一个人和一个艺术家。他拥有最柔和的灵魂,他是一个赠予者、开拓者、挑衅者、激进主义者,他也是导师、同事、朋友、父亲、丈夫,以及寻求光明的人,热爱生活的人,旅行者,斗士,思想家。他一直努力突破极限,忍受痛苦,无私而无所畏惧,他的德行、优雅、机智影响了很多人。他的家人、朋友、艺术界以及成千上万的人们将深深地怀念他,他也影响了几代艺术家和以后的人们,他的记忆和遗产将永远地存在。”