符号充斥着我们的生活,从“禁止通行”标志牌到“大笑”表情图案,几乎随处可见。作为交流的工具,当语言失效时,符号亦能起作用;作为无言的使者,符号跨越了国际和种族之间的藩篱,和语言无法触及的心灵交流。

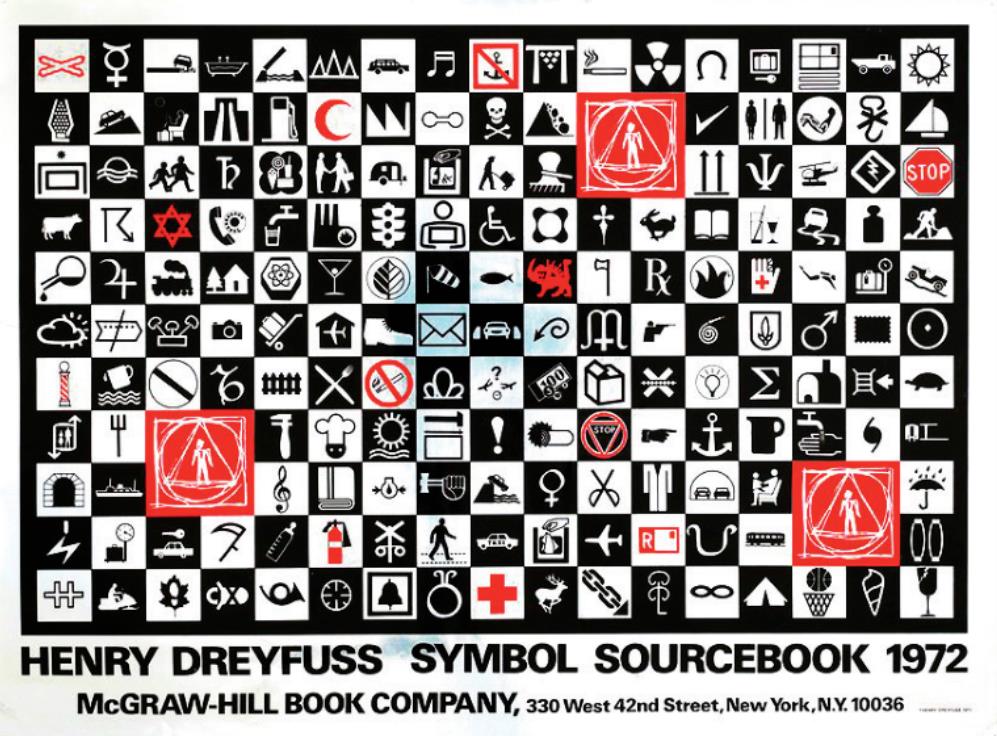

近日,纽约库珀·休伊特设计博物馆(Cooper HewittdDesign Museum)推出了《给我一个标志:符号的语言》平面设计展览,不仅呈现了符号作为交流工具在指导、保护、娱乐、联系和交流信仰等方面的作用,还探索了符号背后的历史。同时,此次展览亦是为了纪念美国工业设计师亨利·德雷夫斯(Henry Dreyfuss,1904-1972)的《符号资料手册:国际图像符号权威指南》出版50周年而举办的。这本关于符号的手册不仅提升了符号在设计中的重要性,更是促进了符号在世界范围内的生产和使用。

亨利·德雷夫斯的符号遗产

作为美国顶尖的工业设计师之一,亨利·德雷夫斯在整个职业生涯中,积极参与个人和组织的符号开发并希望将其标准化来促进快速高效的全球交流。他的公司Henry Dreyfuss Associates从1950年到1965年间为客户设计了大量的符号,包含了相机、拖拉机、电话、收音机、真空吸尘器等产品一系列的符号设计,用以提升人机交互的便捷性。

1969年美国民众的反越战争抗议

亨利·德雷夫斯拥有丰富的设计遗产,大部分收藏在库珀·休伊特设计博物馆,这本出版于1972年的《符号资料手册:国际图像符号权威指南》便是其中之一。同时,这部作品作为平面设计史巨大的冰山一角,为我们了解20世纪60年代末和70年代初的平面设计提供了一个窗口。亨利·德雷夫斯对符号的关注和研究贯穿在他的日常生活中,从莫斯科机场关于行李、海关、银行指示符号到邮寄包裹上的朝向箭头、易碎符号(高脚杯)、保持干燥(雨伞)等这些代表性的符号,都成为德雷夫斯收集的内容。在长达20多年的时间中,无论是从杂志、报纸、书籍看到的,还是在海外旅行中遇到的,他都习惯性地将感兴趣的各类符号进行收集整理。

《符号资料手册》海报,HenryDreyfuss,1972

在亨利·德雷夫斯对符号的研究中,我们看到他想要通过符号体系的设计来回答“我们是谁?”“符号怎样能满足人们交流的需求?”等问题。在他的《符号资料手册:国际图像符号权威指南》中所收集的流浪者符号(hobo symbols),为我们呈现了这群特殊的人是怎样用符号进行交流与互相帮助的。这些流浪者符号通常用粉笔潦草地涂在栅栏、谷仓、建筑、电线杆或路边石头上,一张看起来像小鸡的符号代表着“这里有免费电话”,而十字架则传达了“宗教谈话可以得到免费餐”的信息。此后,受到亨利·德雷夫斯《符号资料手册》的影响,艺术家让-米歇尔·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)从中提取了流浪者的符号,并将其融入了艺术创作中。诸如,在其1983年的作品《无题》中,引用了《符号资料手册》中的埃及象形文字和流浪者符号,其中螺旋形表示“法官住在这里”,交叉影线表示“监狱”,三条竖线则表示“这不是一个安全的地方”。巴斯奎特在他的作品中通过对既定视觉符号的模糊呈现,巧妙地浓缩了自己的生活经验和多重象征意义。

《无题》1983,让-巴斯奎特

此后,还有FAT实验室的戈兰·莱文(Golan Levin)和阿萨·福斯特(Asa Foster)创作的《数字游民的二维码》(QR Codes for Digital Nomads,2011),这件作品受到了“流浪者符号”的启发,由免费、开源、全自动的软件程序QR_STENCILER将QR代码转换为适合激光切割的矢量模板图案,生成了100中模板设计,并部署在城市空间中,作为城市空间的隐蔽标记方案,为数字游牧民和其他人提供警告和帮助等信息。这些QR码是二维码的一种,在信息社会被广泛应用在人们的生活中,通过手机扫码即可获得对应的信息。同时,《数字游民的二维码》作为“自发干预:为共同利益而设计行动”的一部分,代表美国参加了第13届威尼斯建筑双年展。

为了更好的未来

德雷夫斯在拖拉机符号设计前,1972

当下的我们需要怎样的符号设计,这些符号是怎么设计的?其中有两个方向是值得我们关注的,其一就是符号设计对弱势群体的帮助。日本九州大学的工藤真央就在其研究中发现了象形图的标识在公共空间中能够更快地帮助智障人士来理解其中的信息。众所周知,智障人士经常对阅读、写作等文字信息感到理解困难,以象形标识来传递信息可以帮助他们规避这种困难。其中在设计中包含了加入人像来标注位置,用两人的对话图像来代替文字“i”(信息);在地址指示上为火车站增加站台,为公交站增加站牌杆;显示物品的实际放置方向;在运动线上添加三个发射状的小线段来表示运动或声音;增长箭头的轴长等方式来提升人们对符号信息的理解。通过这些设计方式改进后的公共空间图标在残疾人和健全人中都变得更易被理解,使得我们的公共空间变得更加公平、包容与充满善意。

符号手册设计过程,1971

其二是符号设计在社会问题的关注和解决上的重要价值。建筑师理查德·巴克明斯特·富勒(Richard Buckminster Fuller)曾这样评价德雷夫斯:“亨利从视觉传达的发展中受到启发,他有远见地意识到图形符号对人类的意义远超他的特定工业客户从中得到的直接便利。”德雷夫斯在《符号手册》中讲述了和平符号的设计。它是由英国设计师拉德·霍尔托姆(Gerald Holtom)于1958年设计的,为同年成立的“核裁军运动”组织(Campaign for Nuclear Disarmament)设计的组织标识,这个组织的目标是消除核武器。于是,霍尔托姆就采用了19世纪以来海军常用的旗语信号,将N(Nuclear)与D(Disarmament)的旗语重叠,加之代表地球的外圈圆形组合而成,这一符号逐渐在英国成为了和平的斗争口号。此后,20世纪60年代,这一标识又随着嬉皮士文化而流行开来,成为“爱与和平”(Love&Peace)的一部分,这是一个十分具有力量与感召力的符号,伴随着反越战、反种族歧视、反恐、民权运动、环保运动等传达着人们渴求和平的诉求,也出现在诸多艺术作品之中。当今的世界依然面临诸多问题,今日的符号设计依然迫切需要设计出像和平符号一样的能够激发出人们行动的符号,并通过符号来引起人们对社会问题的关注,进而激发对社会问题的解决。

正如作家阿道斯·赫胥黎(Aldous Huxley)所言,“在思考时,我们会运用到各种各样的符号系统 — 语言的、数学的、绘画的、音乐的。没了这些符号系统,我们就没有艺术、没有科学、没有法律、没有哲学,甚至于没有文明的基础。换言之,我们就只是动物。”符号的意义和价值是十分广泛且重要的,推动符号设计的发展,我们需要做的能做的还有很多。