“数据主义”不仅是对数学和算法象征意义上的拥护,更关乎于拥抱数字所携带信息的能力,并因此体现意义

贾斯帕·琼斯(Jasper Johns)1961年的作品《0到9》(0 Through 9)使用了数字的叠加,按比例填满了整幅画布,这件作品是较早期与数字相关的艺术作品的一个案例。五年后,河原温(On Kawara)开始创作一系列小幅画作,每幅画上只有创作日期——用简单的白色字母和数字表示,他的这个名为“今天”(Today)的系列现存3000多幅,与琼斯的画作一样,都有数字出现。

河原温的“今天”系列绘画在古根海姆美术馆的展览现场。图片:Ben Davis我们的新现实

在放弃艺术教育转而追求科学之后,我帮助建立起一个新的学科——网络科学(network science),以解释复杂的遗传、社会和技术网络如何驱动我们的社会。过去二十年里,我领导了一个叫做BarabásiLab的科学家/艺术家组合,帮助发明一些有关网络的视觉词汇。对于网络与艺术平行关系的兴趣促使我关注“数据主义”,而它也是最近在布达佩斯路德维希博物馆和德国卡尔斯鲁厄ZKM媒体与艺术中心的回顾展,以及纽约Postmasters画廊的展览“大数据(艺术世界的网络化)”(BIG DATA (networking the artworld))的主题。

BarabásiLab展览“大数据”现场。图片:Courtesy of Postmasters Gallery隐藏的关系

可以肯定的是,当代艺术家们常常将数字、科学和算法融入他们的实践。从阿尔弗雷德·延森(Alfred Jensen)的《数字画》(The Number Paintings)到贝尔纳·维内(Bernar Venet)描绘数学公式的作品,再到池田亮司(Ryoji Ikeda)的“数据宇宙三部曲”(data-verse trilogy),这些当代艺术实践将人类基因组计划和欧洲核子研究中心的信息可视化、声音化,它们利用了视觉与文化共鸣,转译了对通过数据和数学传达的信息之美和联想力。

池田亮司的“数据宇宙三部曲” © Jack Hems, 180 The Strand, 2021。图片:Courtesy of the artist and Audemars Piguet

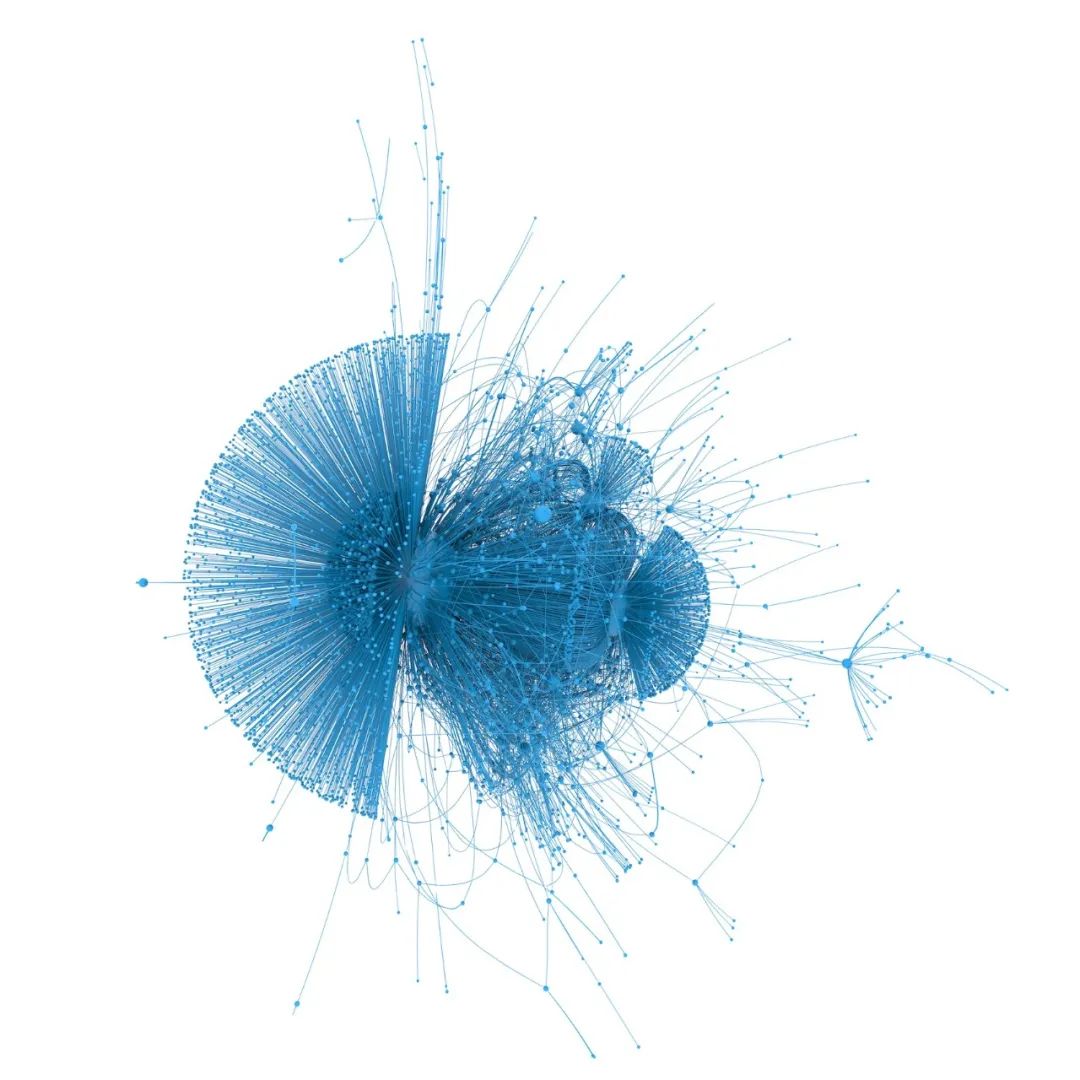

然而,“数据主义”不仅是对数学和算法象征意义上的拥护,更关乎于拥抱数字所携带信息的能力,并因此体现意义。前面说到,数据主义的根源并不能在琼斯的画作中找到,但我们可以在马克·隆巴迪(Mark Lombardi)精致的铅笔画中发现它的前身,这些铅笔画描绘的是政治家、企业和恐怖分子之间的隐秘关系;在汉斯·哈克(Hans Haacke)充满政治色彩的装置中也能找到,这些装置将博物馆董事会成员与大企业联系起来。不过,这些先辈们并不能像今天所理解的那样去实践数据主义——事实上,隆巴迪和哈克的作品可以说是一种“小的数据实践”,作品来源于人工收集的信息,随数据收集的挑战性、讽刺意味乃至幽默感都是他们艺术的组成部分,也是作品意义的基础。大数据革命为今天的艺术家提供了一种前所未有的可能:艺术家们得以通过各种新工具、新技术来解码复杂性,也因此,他们的角色从数据收集转移到策划、解释与信息传递层面上了。比如,从哈克早期的作品形式中获得灵感,在我的实验室里,我们能通过处理美国60多万家非营利组织所公开的990税表,确定每家机构的董事会成员。通过共享董事会成员的联合治理网络,我们可以想象一个从前无法想象的、从宏观角度观察艺术机构的景观——并能提供可以体现出当今艺术界权力动态的视觉产物。

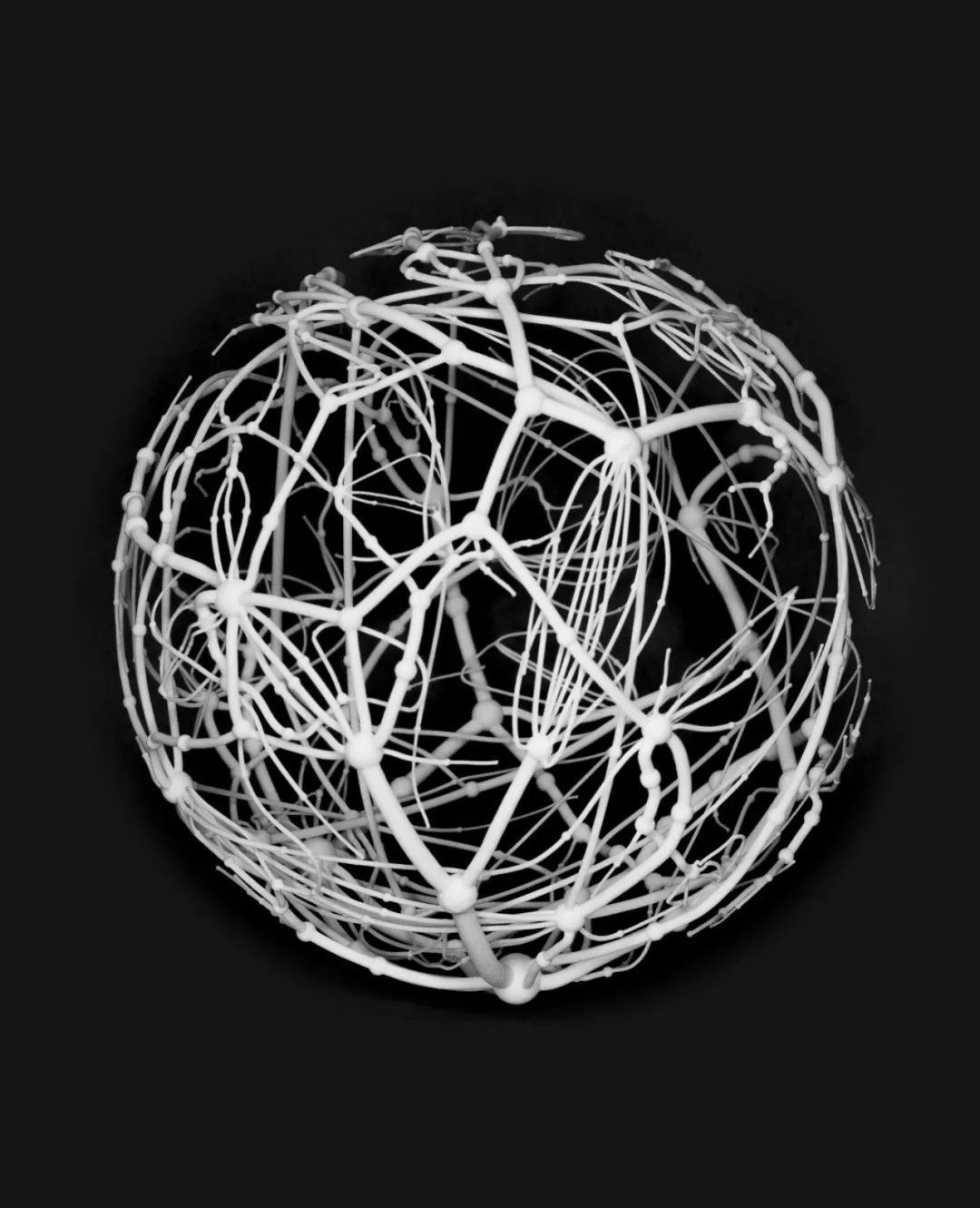

BarabásiLab作品《艺术董事会》(The Art Board, 2019),此作品以数据驱动方式视觉化呈现艺术机构的治理模式,凸显了艺术生态系统内部的彼此关联,目前正在纽约Postmasters画廊展出。图片:Photo by Peter Puklus BarabásiLab作品《假新闻》(2018)

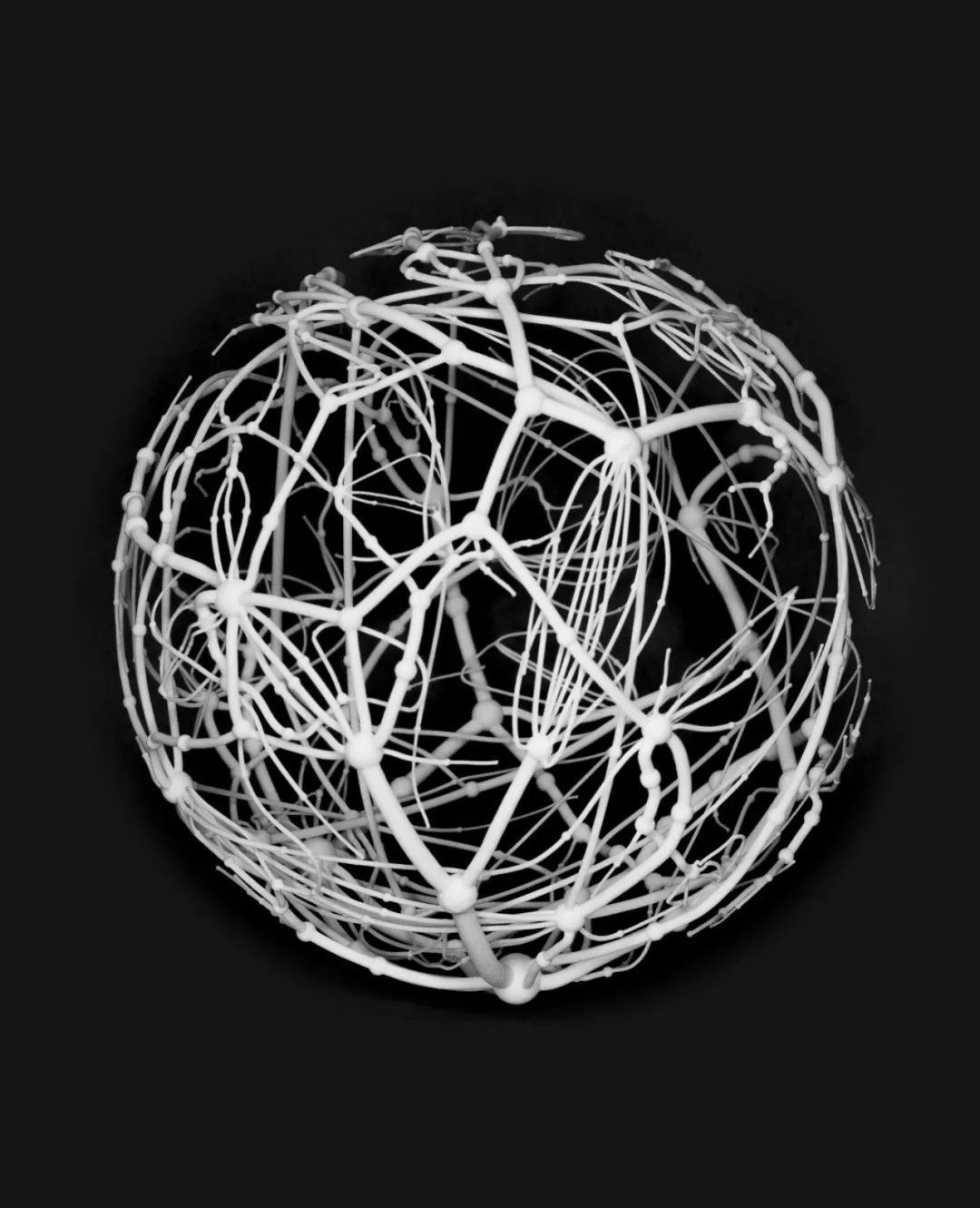

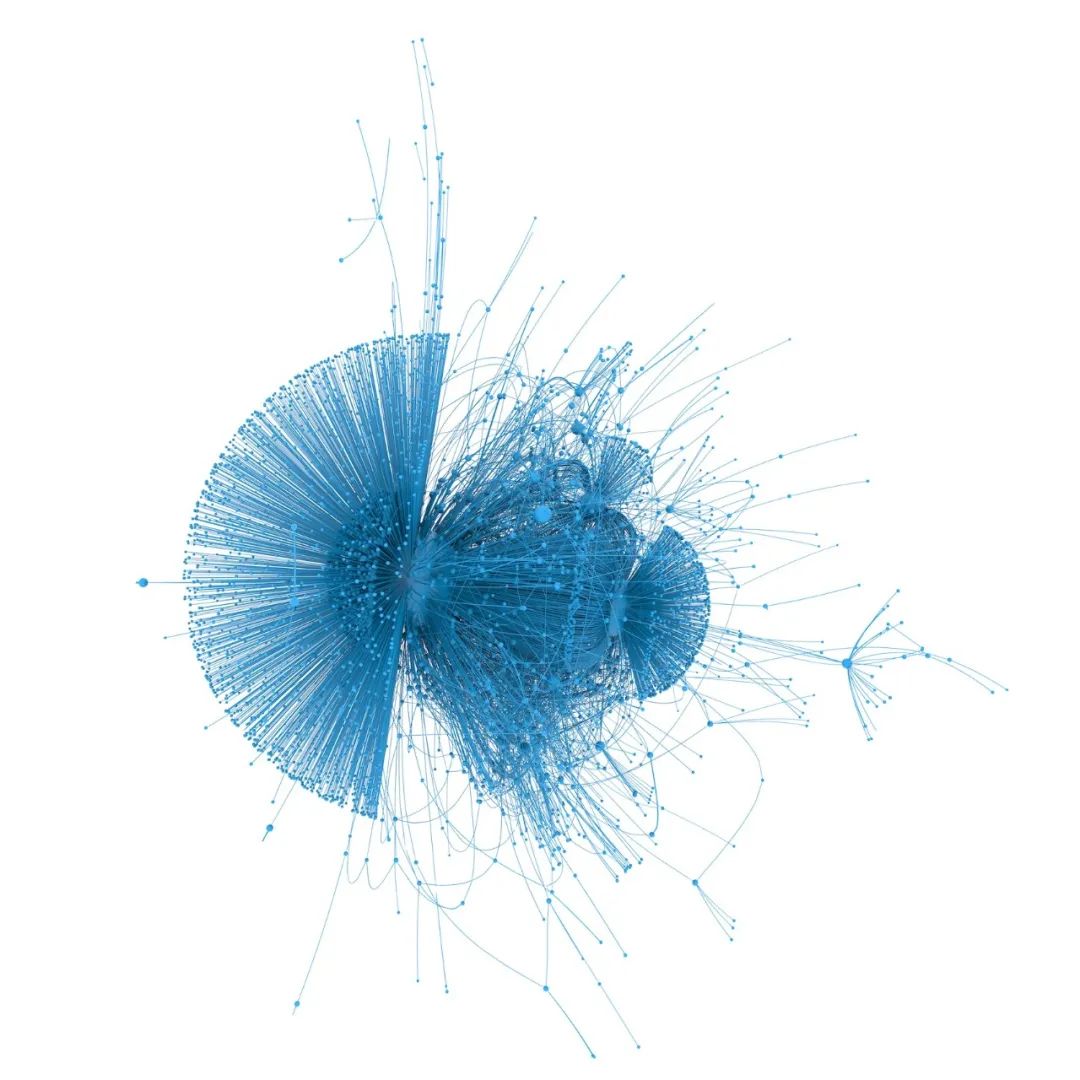

BarabásiLab作品《假新闻》(2018)

换句话说,数据主义超越了模仿,它能够准确呈现隐藏表面之下的现实维度。现实主义或自然主义艺术确实都试图真实地表现主题,如人眼所能辨别的那样。但它们会受到视网膜的支配,即,只能专注于肉眼可见的东西。相比之下,数据主义捕捉到了一个超越物理性的现实——它像X光一样,记录下“不可见但客观”的社会进程、联系及隶属关系、原因和现实后果,这些都是“视网膜艺术”所不能达到的。

复杂性的爆炸

对于我在数据研究领域的同行们来说,未来的道路充满挑战和机遇——人类正面临着“复杂性的爆炸”(complexity explosion),我们有太多数据,任何个人都无法完全消化,同时又渴望掌握全局。在这样的局面下,传统的艺术工具和媒介——无论是画布还是凿子——都远不足以完成这些任务。大数据在某种程度上塑造了我们现在的生活,艺术也不可能忽视它,当今和未来的艺术家应该接受新工具和媒介来应对挑战,以确保他们的实践可以继续反映不断深化的认识论。当然,数据既可以赋予我们权力,也可以限制我们。一个由数据驱动的社会很容易出现算法和数据层面的偏见,游走于乌托邦与反乌托邦之间。因此,拥抱数据主义的艺术家需要思考数据对我们行动和个人自由的限制,削弱偏见和歧视,并批判性地探索社会过度依赖数据的诸多影响。达芬奇曾写道:“画家有必要成为一名优秀的解剖学家,了解筋络、神经、骨骼和肌肉的解剖学,这样他才能设计出精准的人体框架。”这一信念促使达芬奇解剖尸体,以掌握并塑造可见事物内部的那些不可见的结构。他对艺术和科学同时抱有的好奇心使他成为了那个时代最具创造性的人物。如果达芬奇和我们生活在同一个时代,驱使他从事解剖学的本能和好奇心无疑也会使他成为一名数据主义者。今天,塑造可见事物的隐藏架构不再由肌肉和神经组成,而是由数据和网络组成。数据主义是我们的机会,使艺术与深不可测的复杂世界接轨。

BarabásiLab作品《假新闻》(2018)

BarabásiLab作品《假新闻》(2018)