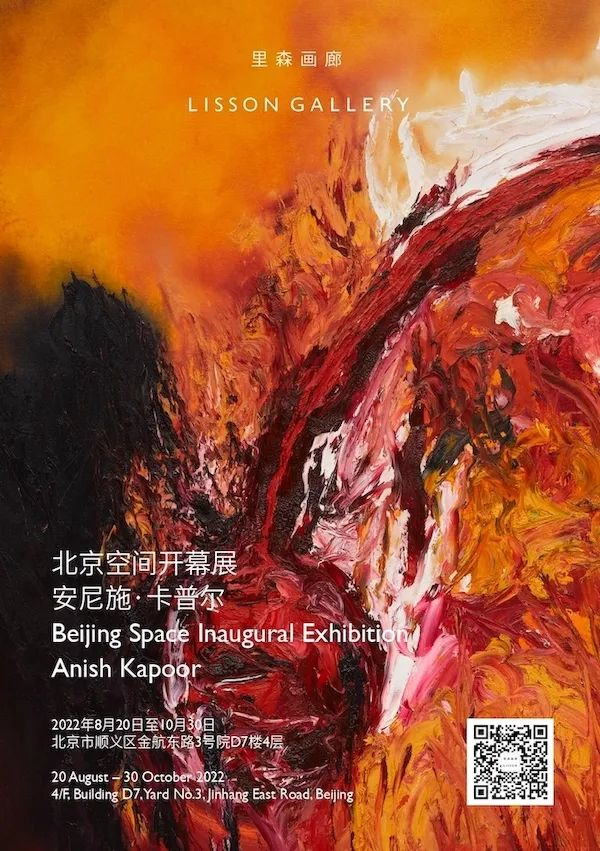

从2007年在中国内地举办第一个个展,到2019年中央美术学院美术馆和太庙美术馆的大型展览,再到2021年深圳市当代艺术与城市规划馆的个展,安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)这个名字对于中国艺术界来说,并不陌生。

不仅在中国,卡普尔在世界范围内的几乎每一次展览和公共艺术都能够产生轰动和热议。一位艺术家的作品在全世界范围内一经露面便反响火爆,我们所经常论及的作品的形式带来的视觉感受力也许只是表象,更多的是超越了作品本身而具有的广泛文化与历史维度的问题。

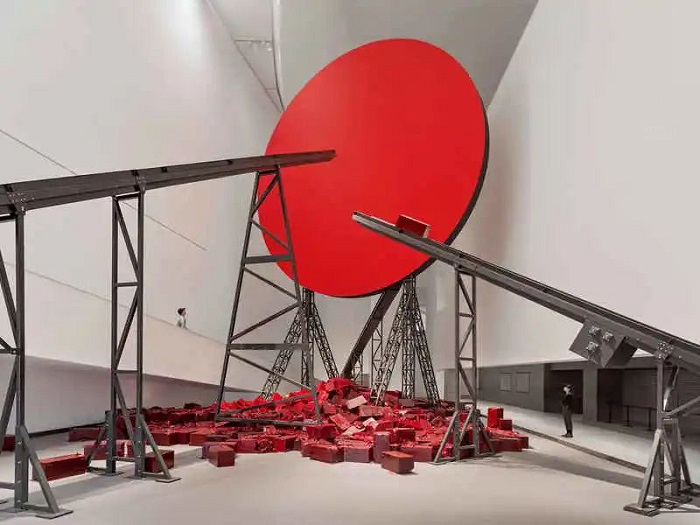

安尼施·卡普尔 《我的红色家乡》,2003 蜡和油基涂料,液压马达,钢块,直径12米 莫斯科犹太人博物馆和民族宽容中心展览现场 图片由里森画廊提供

普尔以其兼具视觉冲击力和撼动精神内核的雕塑作品而闻名于世,相较之下,他的绘画在其过去的实践中并不常见。实际上,绘画是卡普尔重要且长期存在的创作媒介,他的画作最近也因在世界各地的展览项目而备受瞩目。8月20日,作为里森画廊在北京的首个永久空间揭幕展,呈现了安尼施·卡普尔的一系列全新绘画作品,为我们观看卡普尔的艺术实践提供了一个新的维度。

“安尼施·卡普尔”里森画廊北京空间开幕展 展览现场

无论是雕塑还是绘画,卡普尔对艺术的理解是多重的,他让我们看到艺术不仅仅是现实主义的,还是浪漫主义、抽象主义和极少主义的。来自他的故乡印度的文化、宗教、材料,更多的是在多元文化碰撞下,被卡普尔用来表达现代艺术观念的载体,而这种现代艺术观念恰恰是以打破东方与西方文化壁垒,让人们产生共通与共融的情感为基点的。

安尼施·卡普尔 《混沌》,2020 布面油画,213 x 274 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

在此次展出的卡普尔绘画作品中,既能够看到我们所熟悉的视觉语言:具有诗意和宗教仪式感的神秘且震撼的视觉张力,也能够看到他富有创造性的思想实践。在《混沌》、《噢母亲,再次诉说我的身世》、《夜幕笼罩》、《尘世》等作品中,卡普尔回到宇宙天地的起点,溯源自然天体的宏伟生命力量。或神秘、或汹涌、或静谧、或炸裂,喷涌而出的力量并不囿于平面化的图像,在其标志性的红与黑构成的色彩关系中,甚至营造出了类雕塑的多维空间质感。

安尼施·卡普尔 《噢母亲,再次诉说我的身世》,2021 布面油画,244 x 305厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

除了绘画作品之外,此次展览还展出了卡普尔三件置于地面的作品。这些作品既是绘画,也是雕塑和表演, 扩展了画布的边界,也对卡普尔一直以来所关注的主题——“身体”进行了直接且深入的探索。如同肉体和器官的组织被悬挂起来,以暗红为主色,有种溃烂之处艳若桃李的观感;同时,也让我们对生与死的边界,以及生命与灵魂究竟是什么产生了怀疑。

安尼施·卡普尔 《她懂》,2020 钢材、树脂、帆布、颜料 199 x 112 x 80 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

“安尼施·卡普尔”里森画廊北京空间开幕展 展览现场

卡普尔常以诗歌、宗教或者神话故事介入艺术实践,他的绘画作品也不例外。以这些来源于人类古老的文明为起点,探讨有关宇宙力量、生死、恐惧、救赎的问题,唤起的是我们最原始的情感与精神共情。文学性的题材赋予了卡普尔作品独特的气质,在具有悲剧意味的叙事性注解中,自然景观和肉血之躯在画面上纠缠又对抗,让他的作品拥有了诗歌式的悲壮与宏大。

安尼施·卡普尔 《无题》,2020 纸上油画 66 x 101 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

卡普尔的画面,在表面的孤独与荒芜之景下,是一种超越现象的崇高和永恒。这种崇高的来源,我们可以理解为黑格尔所说的“绝对精神”。卡普尔作品的形式感,只是其精神的某种外现,他所关心和凝视的,实则是其背后的本质。卡普尔曾说:“我不关注形式。我不想做跟形式相关的雕塑——我真的不感兴趣。我想做关于信仰、激情或经历的作品,也就是说,在物质关注之外的作品。”这句话,似乎成为了卡普尔艺术创作的注脚,也让我们窥探到了一种基于自然和哲学思考下的物质与精神的隐秘关系。

安尼施·卡普尔 《夜幕笼罩》,2021 布面油画 213 x 274 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

值此展览开幕之际,99艺术网采访了里森画廊中国总监董道兹先生,谈谈卡普尔的绘画艺术、里森画廊上海和北京空间的工作等问题。

值得一提的是,里森画廊北京空间由荷兰设计师Henny van Nistelrooy携团队StudioHVN主持设计。改造总面积达780平方米。设计师Henny van Nistelrooy依据里森画廊定位及展示销售等需求,通过突出创新的动线规划与理性的功能布局,以及设计艺术与空间之间的秩序及比例关系,为观众观感和作品呈现赋予更多可能性。

“安尼施·卡普尔”里森画廊北京空间开幕展 展览现场

董道兹

里森画廊中国总监

99:里森画廊代理众多国际著名艺术家,此次为什么选择用卡普尔的全新绘画作品来开启里森画廊在北京的新征程?

董:里森画廊和安尼施·卡普尔已经合作了40年,他在里森画廊的首次个展是在1982年,当时他刚从切尔西艺术学院毕业。这些年来,里森画廊为他举办过超过19次个展,此次北京空间的揭幕展将是他在里森画廊中国的首次个展。和理查德·迪肯 (Richard Deacon)、托尼·克拉格 (Tony Cragg)、施拉泽·赫什阿里 (Shirazeh Houshiary) 和朱利安·奥培 (Julian Opie) 一起,卡普尔是1980年代一批“新英国雕塑家”中的重要一份子,他们共同被视为当代艺术的先行者。在中国当代艺术市场经历巨大发展的今天,我们认为此刻在中国展示卡普尔的作品再适合不过。

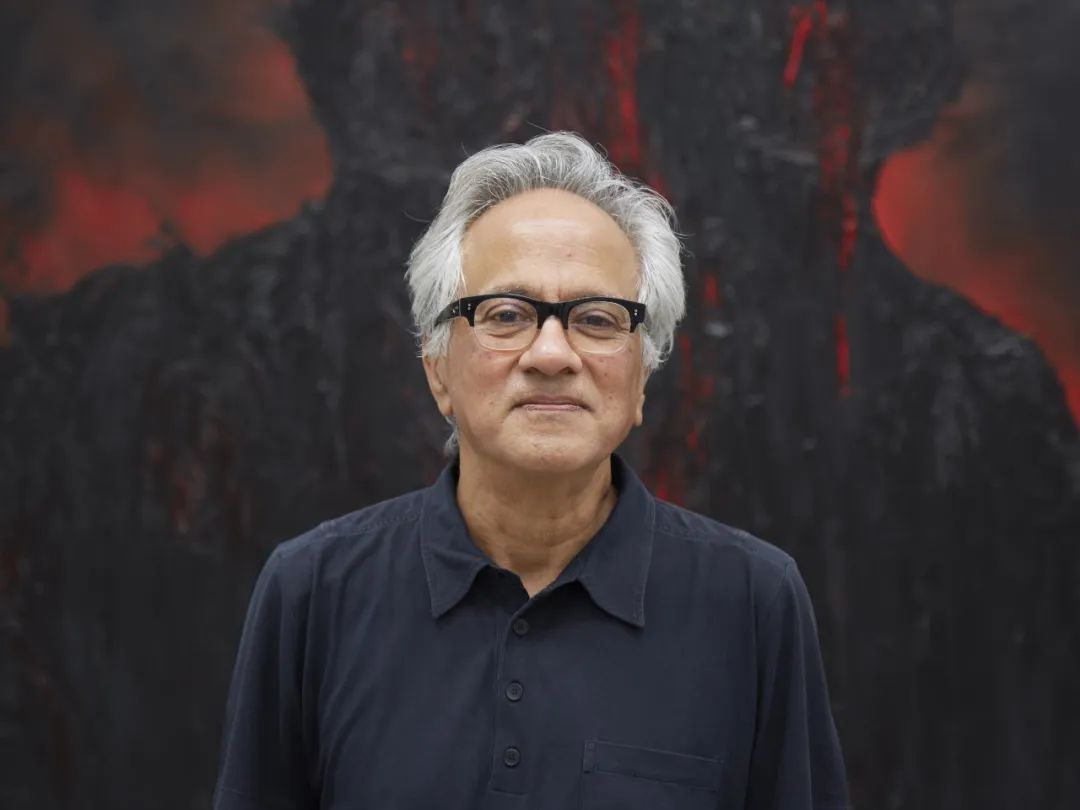

安尼施·卡普尔 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

大部分观众都知道他以雕塑作品闻名,2019年在北京中央美术学院美术馆和太庙举办过个展,随后在2021年深圳当代艺术与城市规划馆也举办过个展。与这两次个展不同,他8月份在北京空间的个展将是他在里森中国的首次个展,呈现他近期的绘画作品。绘画虽然一直贯穿他的实践,而且是其中非常核心的一部分,但是相较于雕塑来说,在国际展览以及艺博会展出是比较罕见的,而这次的展览正是里森在中国完整地呈现卡普尔最新的画作。卡普尔的作品非常具有张力和感染力,吸引观众互动,非常值得来现场体会。

安尼施·卡普尔 《致心爱太阳的交响乐》,2019 不锈钢、蜡、传送带 中央美术学院美术馆展览现场 图片由里森画廊提供

99:本次展出的卡普尔的绘画作品是否延续了他在雕塑作品中传递的观念?又有什么样的不同点?

董:卡普尔的雕塑家身份最为人熟知,尽管绘画在其过去的实践中并不常见,却是重要且长期存在的创作媒介,他的画作最近也因在世界各地的展览项目备受瞩目并收获赞誉。纵观他的创作生涯,卡普尔在作品中不仅多用颜料、油画涂料和水粉,而且还将蜡、树脂和硅胶等非传统材料以绘画的形式融于作品。

安尼施·卡普尔 《无题》,2020 纸上油画 66 x 101 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供,由George Darrell拍摄

卡普尔的绘画,并非是对他具有明显个人语言特征的孔隙作品和镜面雕塑作品的背离,而是对其实践的一种延伸。这些绘画作品深入挖掘了卡普尔对宇宙之物的兴趣,以及对未知进行洞察的追求。这些发自本能的,且具有强烈视觉观感的画作代表了卡普尔作品中的仪式性。每一幅作品都具有比墙上画框中的物理空间更加纵深广阔的无限空间,并为我们提供了可以窥见自我思想和身体内在运转的角度。赤红色、亮黄色与深黑色的背景形成鲜明对比,引领我们直面未知。

安尼施·卡普尔 《母体的黑》, 2021 布面油画 244 x 549 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

绘画拓展了在蜡质和 PVC 装置中探讨的与“身体”相关的主题,这一点也丰满了卡普尔创作的维度和分类。从早期的颜料到孔隙,再到镜面和不锈钢系列等等,这些作品虽然艺术形式各异,但其中不变的是它们对思想、物质和空间之间不断变化的相互作用的创新性呈现方式。

安尼施·卡普尔 《义肢II》,2020 木材、树脂、帆布、颜料 183 x 192 x 192 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

99:就绘画的材料、色彩、语言和形式而言,卡普尔的绘画有着哪些突破和创新性的实践?

董:在过去的十年里,艺术家愈发关注他在绘画方面的实践,与此同时,也不断探索着那些或是熟悉、或是陌生的艺术媒介与形式。

这些作品彰显了传统绘画形式和绘画历史中创造性能量的释放,由此,卡普尔勾勒出一种紧迫、迷茫和不安之感。它们是向绘画史的真诚致敬,但艺术家并不拘泥于过去,他既在画作中直接地引用特定主题,却也拒绝落入俗套,拔新领异地开辟了独树一帜的视觉语言。

安尼施·卡普尔 《尘世》,2021 布面油画 244 x 183 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

早期,卡普尔建立了一套独特的色彩系统——赤红、亮黄、深蓝、鲜明的黑与白,并一直延续至今。卡普尔一直致力于探索绘画如何影响我们对自己和周围环境的感知方式。借助绘画媒介的属性,他实验性地创造了画面中的视觉效果与幻象;利用眼睛感知光、形式和色彩的方式,来询问作品前我们的情感上和身体上的体验。

安尼施·卡普尔 《有无之相》,2022 布面油画 双联画:每块画板 183 x 244 cm 整体:183 x 488 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

99:无论是绘画还是雕塑,卡普尔的作品总会给人以宏大的宇宙能量之感。如果对这种能量进行溯源,您觉得源头是什么?

董:在伦敦弘赛艺术学院和切尔西艺术学院学习期间,卡普尔形成了一个观念,即人的肉身是含混的:无论是男性还是女性,均为其自身的有机物质(血肉和器官)组合而成的无差别躯体。之后,卡普尔继续围绕这一观念进行创作,与他更具知名度的雕塑作品一样,在绘画中,卡普尔迫使观众与他一起忘却我们自以为知的东西,以便密切触及到我们既个人化但又普遍化的混乱现实。

安尼施·卡普尔 《祭祀》,2020 木材、硅胶、帆布、颜料 188 x 128 x 238 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

99:可以说,不同文化背景下的人都能够从卡普尔的作品中找到某种共情,这让卡普尔在世界范围内的几乎每次展览和每件公共艺术作品都能产生不同程度的轰动。在您看来,造成这种效应的原因是什么?

董:正如卡普尔所说,“我没什么可说的”。天才不仅能看到别人看不到的东西,而且更愿意把这些东西转化为意识。生存与死亡皆意味着“生”,这是人类生存的基本真理,每种文化都有这样的神话。结合卡普尔对空间的理解,展览是让我们能够感知到这些的必要路径。

安尼施·卡普尔 《无题》,2020 纸上油画和铅笔 66 x 101 厘米 © 安尼施·卡普尔,图片由里森画廊提供 由George Darrell拍摄

99:卡普尔的展览之后,在今年,北京空间还有哪些值得期待的展览?

董:继此次卡普尔的展览之后,里森画廊北京空间将展示朱利安·奥培(Julian Opie)的一系列新作品。这将是他与里森画廊在中国举办的第二次个展(第一次是2019年在里森画廊上海空间)。

期待里森画廊在北京总监梁中藍(Theresa Liang)的带领下,更加积极地参与到艺术家对话,以及北京地区的项目中。

“安尼施·卡普尔”里森画廊北京空间开幕展 展览现场

99:相对于里森画廊上海空间,北京空间在展览策划、艺术家结构,以及日常工作上,会有些不同的侧重点吗?

董:里森画廊的战略是从本地走向全球,我们的北京团队和空间会为这一目标努力。我们十分兴奋能在中国进一步推进画廊的全球展览项目,并向更多中国本地观众介绍画廊代理的艺术家。两地的空间面积相比,北京空间要更大,这能让我们推出具备实验性的、更大型的深入展览,为北京的当代艺术文化出一份力。

在里森画廊首席执行官亚力克斯·劳格斯戴尔(Alex Logsdail)及策展总监Greg Hilty的统领之下,上海和北京空间由我来领导。上海是画廊在中国的总部,在北京我们也设有本土团队,我们很高兴地宣布梁中藍女士的加入和担任我们在北京的总监。