看过影视作品《画魂》但却不了解潘玉良的,定会被巩俐、李嘉欣两位女星的戏剧化演绎所欺骗,让人很容易对潘玉良的容貌产生美好的遐想,觉得这就是有知识有文化的民国淑媛该有的模样。

《画魂》(1994)巩俐饰潘玉良

然而真实版的潘玉良——五短身材,颇为壮硕,皮肤粗粝,眉毛高挑,细眼眯缝,鼻子扁塌,厚唇紧闭。

潘玉良(中)

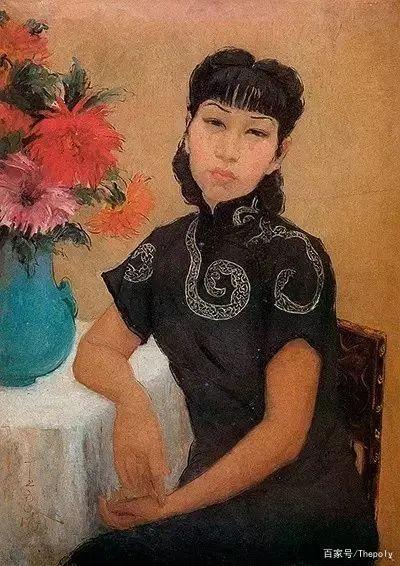

但潘玉良的内心始终涌动着女性的百媚千红,毫不遮掩地投射在她早期的自画像中。在1940年所绘的《自画像》中,潘玉良发髻卷起、略施粉黛、衣着极具古典韵味的绣花黑旗袍、姿态优雅、倚桌而坐,周身散发着一股令人过目不忘的东方气质。潘玉良把这张画拍成照片寄给丈夫,在背面题诗:“边塞峡江三更月,扬子江头万里心”。

潘玉良 《自画像》 90cm×64cm 布面油画 1940年

然而,真实的潘玉良与其自画像相去甚远,与其说是失真的粉饰,不如说是她在用绘画重塑他人期许中的自己,是一种带着“滤镜”的自述。

早年的青楼出身经历,让她始终活在他人轻蔑甚至鄙夷的目光里。她曾为此自卑、惶恐,因为无法改变现实,便在画中描绘心中的自己——成为知书达理、贤良淑德的大家闺秀,成为端庄典雅、自信自足的民国女性。

在她的自画像中,线条与色块所呈现的效果浓烈而灼眼,但在她所有的自画像中,除却《半裸自画像》之外,不曾有一次露出过笑容。

潘玉良 《自画像》 49.5×45.5cm 布面油画 1943年

人生的苦难与漂泊的哀愁,像不散的阴霾缠绕着潘玉良的人生:

幼年成孤,少年被卖;

被丈夫潘赞化从青楼救出,走上绘画创作之路;

在世俗的偏见下困难重重,1921年,得到刘海粟和丈夫的支持前往法国深造;

1929年回国,被聘请为上海美术专科学校西画系主任,在上海举办了前所未有的“中国第一个女西画家画展”;以为世人对她的偏见已减少,却是只增不减,也未曾因为她卓绝的成绩,而尊重她,忘却她的过去。在她举办的几次画展里,多次遭到恶意破坏,已高价卖掉的最为得意之作《人力壮士》,竟被人拿刀毁掉,并夹着一张纸条:“妓女对嫖客的歌颂”。

照常理,一个女子不畏低微的身份,锤炼并贡献出艺术上绝世的才华,在精神格局与性情秉赋上,应当是为世人所珍稀和敬重的;但潘玉良却尝遍世间几乎所有的苦楚,阅尽俗尘人性的卑污,只能通过画布诉说着别无出口的难言之痛。所以她笔下自画像,常常眉头紧锁,双唇紧闭,一双忧伤甚至愤懑的眼眸,以观望和审视的情态,与你四目相对。

潘玉良 《自画像》 91cm×64cm 布面油画 1940年

对待世俗的偏见无非有两种:要么被偏见所困,碌碌无为度过余生;要么与偏见抵抗,勇于撕破人们的偏见,活出自我。

1937年,再次回到法国后,尝尽人间疾苦的潘玉良决心主宰和谋划自己,与其卑微讨好那些带有偏见的世人,还不如让自己变得更好,活出自我——将余下的生命全情投入在绘画里,以此支撑一直风雨飘摇的人生。

她离群索居、风餐露宿,如苦行僧般潜心于绘画创作中。她结合在法国研习的油画、在意大利修学的雕塑和本身的中国水墨画基础,借鉴了现实主义、印象主义及野兽派等众多西方绘画流派的风格和韵味,逐渐探索出了自己的艺术风格。

潘玉良 《自画像》 布面油画 33.5cm×25.5cm 1946年

在1945年创作的《红衣自画像》中,潘玉良右肘倚窗,她目光斜视,满脸不屑——你能明显看到,此时此刻潘玉良已不再刻意美化自我,而是将真实的自我直接显现。尽管忧愁似乎仍存脸上,但那情绪已从男性和他人“对她的审视”,变为了女性“自我的诉说”。

在那个“女性不得招摇于窗前”的保守年代,“窗”这一意象构成的开放性空间,打破了常被描绘在封闭空间中的女性肖像表现的惯例,她对传统女性压抑的身体、精神的反抗意识,由此自由流出。

潘玉良 《红衣自画像》 73cm×59cm 布面油画 1945年

回看潘玉良笔下“唯一的笑容”:赤红的背景中,潘玉良在桌边独自豪饮,酒瓶七倒八歪,烟缸中满是掐灭的烟头。已入酣醉状态的她旁若无人地敞开衣襟,袒胸露乳,毫无顾忌地踩踏着椅子,一手撑住眩晕的头颅,狂放不羁——也许她终于与赤裸而真实的自己达成和解,直面最真实的自己,甚至夸张地画出自己的衰老与丑陋。

潘玉良不再去附庸男人眼中所理想的样子,而是以强烈的语言,描绘着自己应该有的样子。在她心中,两性的传统关系彻底瓦解,女性不必一味地顺从、纤柔、优雅、妩媚、羞涩、忸怩,也可以智慧、坚毅、怀疑、审慎、反叛、严肃。她终于摆脱了男性艺术秩序和审美体系里符号化的女性形象,获得了独立存在的意义。

潘玉良通过这一系列自画像,完成了自我的凝视和重塑。她的一生,她的自画像,向我们阐述了那个简单却困难的人生道理:人生的方向盘,只掌握在自己的手里,只有自己才能决定怎么活。