Wilkhahn德国总部

Wilkhahn德国总部,混凝土与玻璃建筑群隐于山毛榉林中,诠释工业与自然的共生哲学。

在德国下萨克森州的巴特明德,时间仿佛被按下了减速键。这里没有流水线的轰鸣,没有资本市场的喧嚣,有的只是一家百年企业用家具书写的沉默史诗——Wilkhahn。从1907年的手工作坊到全球高端办公家具的标杆,它的故事不仅是商业传奇,更是一场关于人性化管理、绿色革命与设计信仰的深度实验。当“网红爆款”与“快餐式创新”充斥市场时,Wilkhahn用百年时间证明:真正的经典,从不需要追赶潮流。

一、起源:从战火中重生的设计信仰

Friedrich Hahne与Christian Wilkening

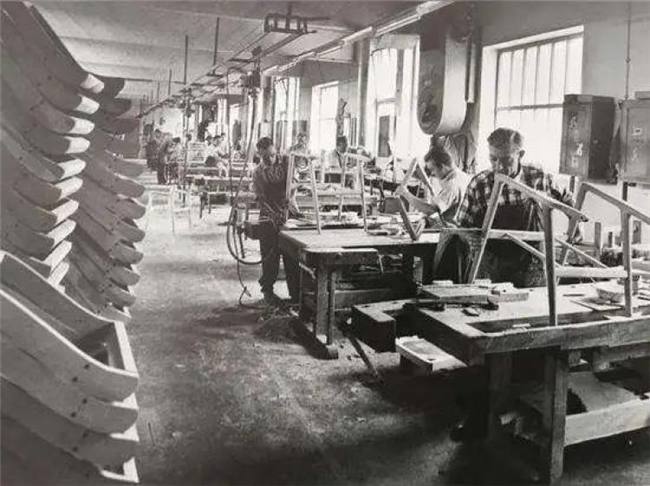

1907年,木匠Friedrich Hahne与Christian Wilkening在汉诺威郊外创立了一家木工坊,以当地山毛榉木制作传统座椅。彼时的德国正经历工业革命浪潮,流水线生产初露锋芒,但两位创始人仍执着于手工艺的纯粹。这种对“器物精神”的坚守,却在二战炮火中被迫中断。

1945年,当创始人之子Fritz Hahne与Adolf Wilkening重启工厂时,德国制造业正陷入技术与道德的反思潮。Fritz Hahne——这位后来被《设计管理期刊》称为“设计管理者中的哲学家”的掌舵者——敏锐地捕捉到一个命题:家具不应只是功能的载体,更应是时代精神的容器。

“我不追随市场,我创造市场。”Fritz的宣言看似狂妄,却暗含深意。他拒绝将设计矮化为“造型游戏”,转而与包豪斯学派传人、乌尔姆设计学院先锋深度合作。1950年代,当大多数家具商还在模仿美式风格时,Wilkhahn已推出线条极简、结构外露的办公椅,将“形式追随功能”的理念注入工业设计的基因。

二、产品哲学:在机械理性中寻找人文温度

翻开Wilkhahn的产品册,每一件家具都像一篇严谨的学术论文。但若细看,会发现这些冷峻线条下跳动着人性的温度。

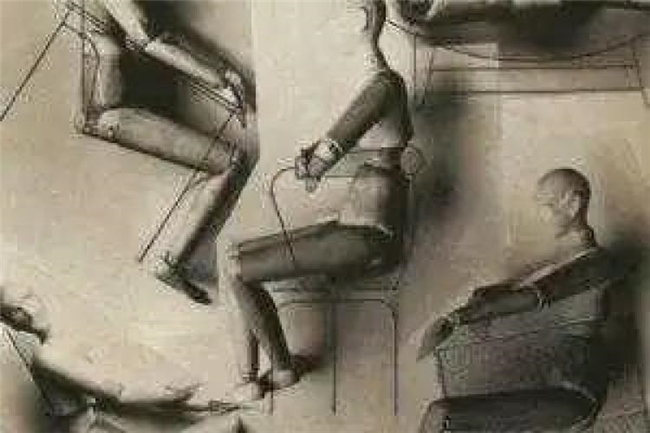

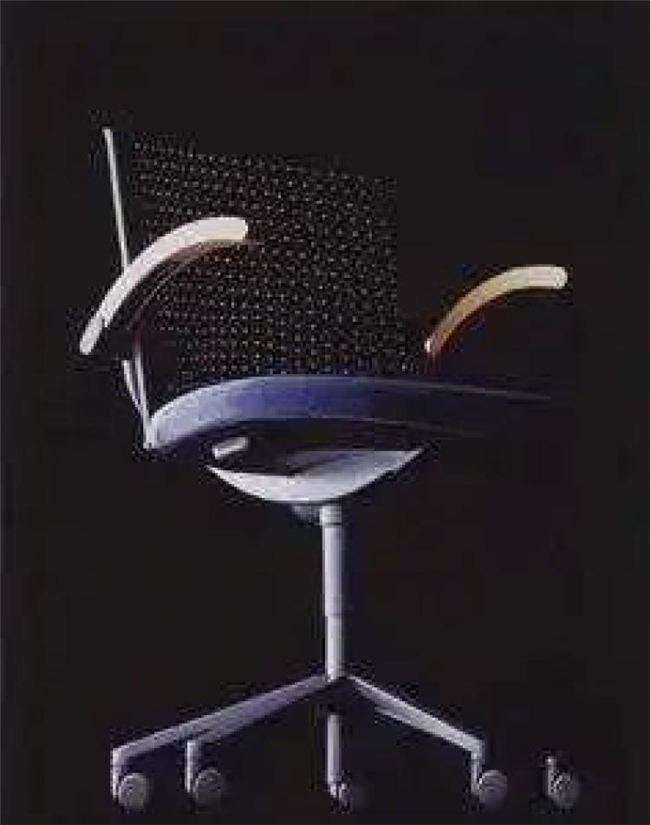

FS椅——人体工学的“机械诗人”

1980年代问世的FS系列办公椅,是全球首款动态支撑座椅。设计师Klaus Franck将内部结构外化为美学语言:金属连杆与转轴裸露在外,宛如一副精密骨骼。当用户后仰时,23个机械感应器联动调整支撑力,座深自动前移3厘米以维持腰椎曲线。

这款耗时8年研发的椅子,最初被同行讥讽为“给机器人用的刑具”。但上市首年卖出8万把,甚至被德国劳工部列为“久坐工种推荐设备”。如今在柏林国会大厦的议员办公室里,仍能见到初代FS椅——皮革磨损处被员工亲手修补,留下深浅不一的纹路。

FS系列办公椅

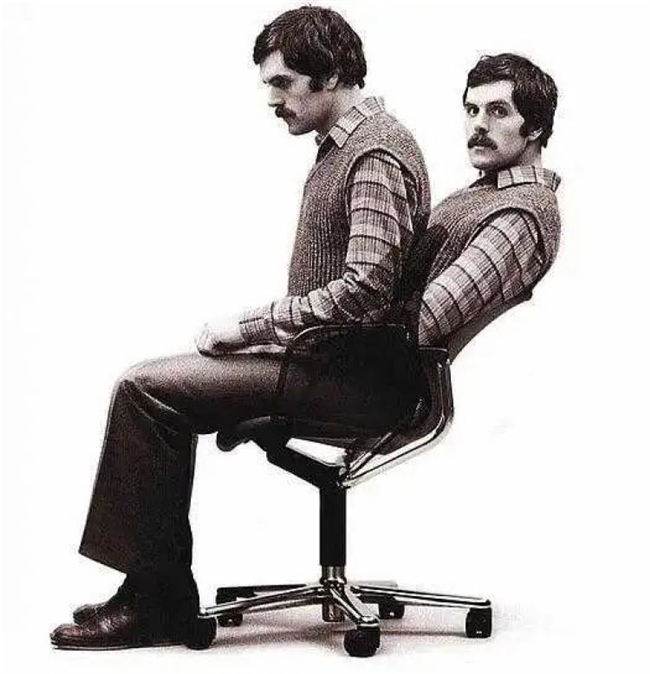

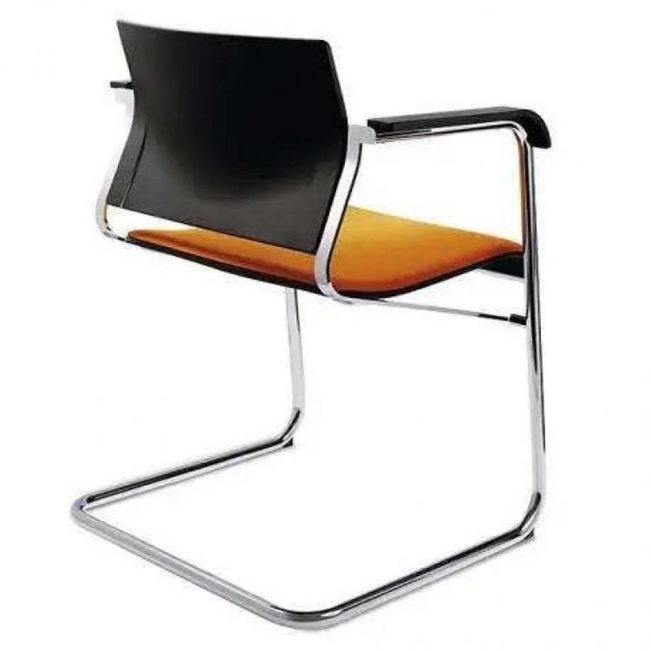

Sito悬臂椅——民主设计的胜利

2002年推出的Sito悬臂椅,其诞生过程本身就是一场“车间民主运动”。当设计师Wiege团队提交初稿时,生产线的老师傅们直接拍桌:“这铝合金支架的应力分布有问题!”随后三个月,工人与设计师组成跨部门小组,用数控机床测试了12种结构方案,最终研发出独特的“双点弹性支撑系统”,却实现超乎寻常的稳定性。

这款椅子后来成为设计学科中必读的经典案例,纽约现代艺术博物馆将其永久收藏时评价:“它证明了好设计可以同时征服工程师与艺术家。”

Sito 悬臂椅

三、建筑即宣言:从包豪斯到生态乌托邦

Wilkhahn的建筑群,是其价值观最赤裸的告白。

Frei Otto的“工业帐篷”

1988年,建筑师Frei Otto(慕尼黑奥运场馆设计者)为Wilkhahn设计了四座张力膜结构厂房。弧形屋顶以ETFE膜覆盖,阳光透过时在地面投下粼粼波光,工人仿佛在巨型水母腹腔中组装家具。这座建筑的成本比传统厂房高出40%,但工伤率下降37%——自然光与开放空间,意外成了最佳生产力工具。

Frei Otto

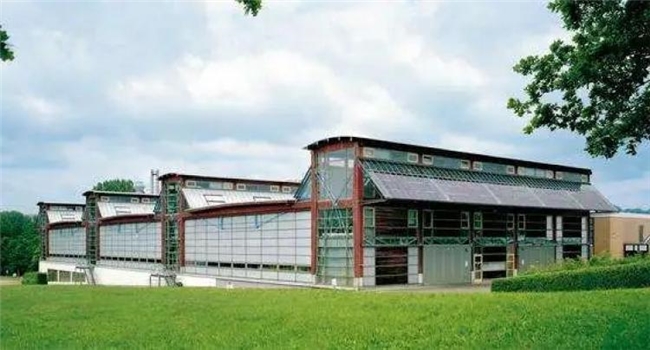

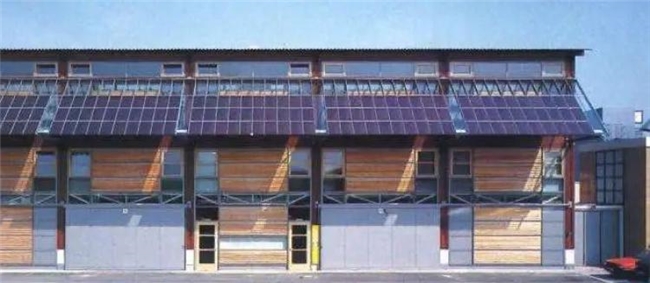

Thomas Herzog的生态方舟

1999年,Wilkhahn委托“生态建筑之父”Thomas Herzog设计新总部。建筑外墙覆盖太阳能板,雨水经回收系统用于车间冷却,地热泵提供60%供暖需求。最激进的是其“材料护照”制度——每一块玻璃、每一根钢梁都标注回收编码,确保数十年后仍可拆解再利用。

“我们不是在建工厂,而是在建造未来文明的样板。” Fritz Hahne的这句话,至今刻在总部大厅的铜牌上。

Thomas Herzog

四、人性化试验场:当流水线遇见民主管理

在Wilkhahn,除了让人过目不忘的产品,其“反资本”的管理哲学也同时令人印象深刻。1980年代,当丰田“精益生产”风靡全球时,Wilkhahn却将生产线交给员工自治。工人自主排班、核算成本、优化流程,甚至能决定加班时长。“如果他们能管理好自己的家庭,为什么不能管理生产线?” Fritz的信任哲学,让工伤率下降40%,效率提升17%(1992年公司年报数据)。自1971年起,公司50%利润分配给员工;1953年设立的养老金计划,至今仍让退休老员工领取高于行业均值的津贴。“这不是福利,而是对共同创造价值的尊重。”现任CEO Jochen Hahne解释道。

管理学教授赫尔曼·西蒙在《隐形冠军》中写道:“Wilkhahn证明了,柔性管理与制造精度从不对立。”

Confair会议桌的“员工革命”

1990年代经济危机期间,一名仓库管理员在全员提案会上抱怨:“为什么会议桌不能像乐高一样自由组合?”这一戏言催生了Confair模块化会议系统。折叠桌板、可升降显示屏支架、隐藏式线槽……所有功能模块均由跨部门团队测试改进。

当这款产品在科隆办公展亮相时,观众发现展台工作人员竟是真正的车间工人。面对客户的技术提问,一位老技工在现场进行演示:“这桌子能承受200公斤,不信我躺上去试试!”

Confair会议桌

在Wilkhahn,员工平均任期达15年,祖孙三代同厂工作并非奇闻。这种忠诚度源于一场持续半世纪的“透明化运动”——任何人都可随时参观工厂,甚至参与质检。“我爷爷在这里打磨过FS椅的转轴,我爸爸组装过Picto椅的网布,现在我调试Sito椅的传感器。” 生产线组长Markus Schneider说,“对我们而言,这不是工作,而是家族传承。”

五、绿色革命:从山毛榉到碳中和

Wilkhahn的环保承诺,在一把椅子的生命周期中体现得淋漓尽致。

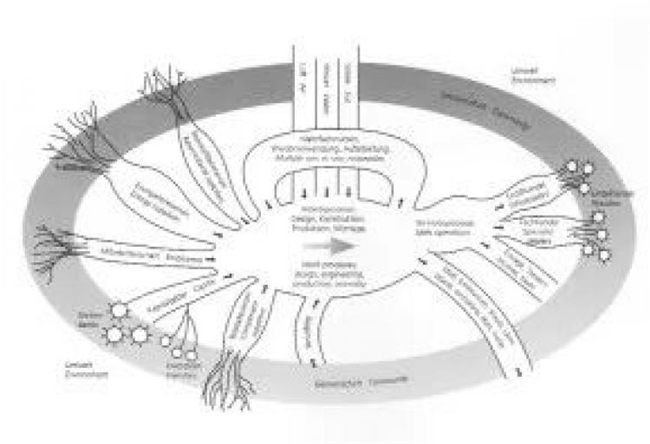

Wilkhahn公司的产品生命循环系统

Picto椅的“减法革命”

1991年问世的Picto环保椅,是工业设计史的里程碑。设计师与生态学家合作,对传统办公椅发起“解剖革命”:

零件从96个减至48个:取消装饰性铆钉,用卡扣结构替代螺丝;

-

材料100%可溯源:椅背网布来自回收渔网,铝框架产自50公里内的低碳冶炼厂;

-

生产零废水:喷涂改用植物基水性漆,废水经处理可直饮(员工曾直播喝下以证安全)。

这把椅子上市时引发争议——极简造型被嘲讽为“办公室长凳”,但十年后,其维修率比同类产品低67%。在谷歌苏黎世总部,3000把Picto椅已服役超20年,皮革坐垫被更换过三次,骨架依然坚挺如初。

Picto环保椅

结语:设计的永恒性

在Wilkhahn的百年叙事中,Fritz Hahne的身影始终贯穿如一。正如德国设计大师Dieter Rams的精准评述:

“Fritz Hahne远不止是一位管理者或设计管理者——他是一位成功的协调者。他的企业家行为始终遵循一种人生哲学:经济、美学与社会责任三者平权并立。”

截至2002年文章发表,时年80岁的Fritz Hahne仍担任荣誉董事长。Wilkhahn的百年历程印证:当设计超越造型游戏,转而解决人与环境的根本需求时,商业成功只是必然结果。

正如其在《设计管理期刊》的总结:“我最骄傲的不是产品销量,而是人们因信任选择我们——这种信任,金钱永远买不到。”