地域乡土建筑的保育与重建

对建筑设计而言,地域建筑与乡土材料是当地人长时间和自然对话的结果,乡土文化更多体现在乡土材料和地域建筑的特色上。

对地域乡土建筑的保育或者重建,可以在某种程度上保存这一区域的乡村记忆,这种基于当地人的集体记忆会产生共情和共鸣,也给陌生的观者以新认知。

01青普梧林文化行馆

青普梧林文化行宫位于福建省晋江市梧林古村落,由13栋福建传统民宅组成。这个由古建筑群落设计改造成的文化旅游度假目的地兼具了客房、餐厅、茶馆、展览、论坛等多元业态。

▲行馆平面图

▲村落建筑概览

场地的建筑分为闽南红砖古厝以及南洋楼两种主要风格,形态迥异的建筑巧妙的彼此呼应,创造出极为丰富的建筑场所体验。

设计者保留了自然原始的美感,并以较为谨慎的手法来处理整体的空间设计,避免过度设计,在充分尊重地域的建筑文化的同时,并结合符合现代审美的设计语言,打造出具有文化性及高品质的“新闽南空间形态”。

▲中堂

古厝建筑自身有时间肌理的闽南红砖墙、老木门等局部构件被保留下来,并与现代崭新的材料在同一空间中形成巧妙的差异化美感。

古厝建筑的木窗被新的实木材料重新复刻,具有更好的使用性的同时,还原了老窗富有特色的开启方式。夯土材料的使用也很好的呼应了传统建筑的历史感。

▲客房天井

南洋风格建筑是场地中另一类别的闽南建筑,与闽南大厝风格相区别。南洋文化是包容的文化,是多元的文化。在空间语言上,设计者刻意地避开传统南洋风格的典型符号,使用了较为简约但是细部圆润处理的设计手法来营造出一种具有包裹感的空间。

▲南洋风格客房阳台

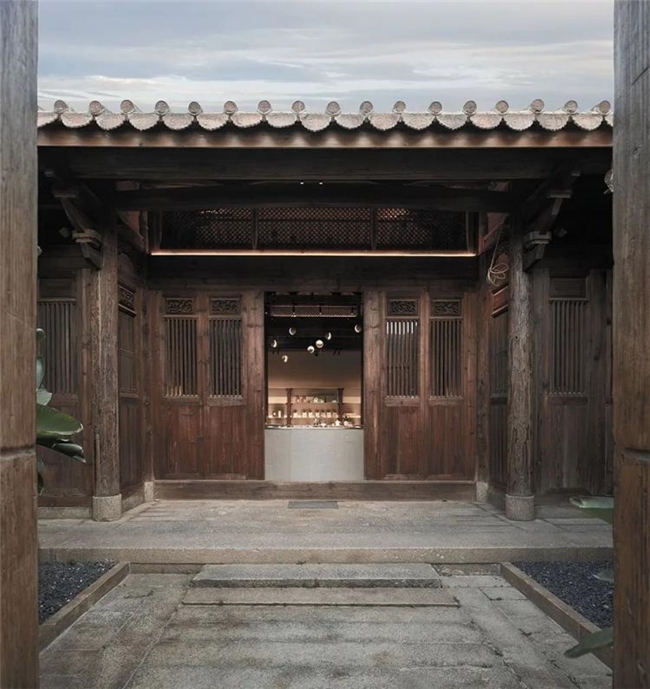

茶馆空间是连接行馆与行馆外的体验空间。一方面,茶馆保留了古厝完整的院落格局及建筑形制,使访客可以感受到传统古厝的魅力;另一方面,通过立面打开、玻璃盒子置入等方式创造出具有多场景及沉浸感的新型茶饮空间体验。

▲茶馆外观

▲茶馆入口

茶馆空间的整体色调较为深沉,接近大地色,融合具有时间感的中古风格的家具,与闽南古厝的历史厚重感相呼应。

02日照朝元山茶乡会客厅

项目位于山东日照岚山区巨峰镇,是中国南茶北引的重要地域。设计者受当地委托,在朝元山寻找适合激活改造的乡村空间,由此提升点亮这一乡村区域。

▲项目与周边环境鸟瞰

在朝元山东南麓有一片遗存的废墟老建筑,是一个已无人居住的遗弃自然村,在一片生长茂盛的杨树和槐树的杂木林中,残存着几栋破败的老石头房子,以及坍塌的废墟。这是一个被遗弃的自然村,早已人去屋空,废墟的命运有两种,一是随着时间的推移消亡,二是等待被改变。

设计者改造了这片废墟,改建为茶园中的会客空间,包含茶室、展厅、餐厅、民宿等功能,使之成为乡村中的活力空间:一个精彩实用的茶乡会客厅。

▲项目鸟瞰

原场地特征的保留也成为设计指导原则:保留场地内原始高差和建筑基础,保留有价值的老槐树和榆树,在原址上改建石头建筑,并增加建筑的高度和宽度,以适应新的需求;在遗留的老建筑废墟之上增加新建筑,新旧连接为一个整体。

▲局部鸟瞰

一栋新建筑串联起六栋重建的老房子,共享的大屋顶撑起自由的建筑空间。

受朝元山层叠错落的田园和茶园启发,新建筑将田园的诗意融入作为目标,隐入到自然之中,并充分和自然对话。

▲顶视图

建筑立面采用通透的落地玻璃幕墙,将最好的室内视野留给周边的田园风光。新建筑融合在乡土建筑和周边田园之中,流动空间和纯透幕墙使一览无余的茶光山色里外渗透,实现了对自然和乡土最大的尊重以及深度的对话。

▲隐于自然的建筑

无处不在的光,是整个建筑设计及建造的重点。除了从黎明破晓到落日黄昏的自然光,还有建筑中庭的天光,因保留的大树遮挡,洒落一地斑驳摇曳的树影光;老建筑石墙处特意留出的采光顶,接受斜阳暖黄色的石墙光影;建筑内部曲面玻璃,通过平立的错落折射出丰富的自然光;粗糙朴素的水磨石地面反射出的细腻温柔的地面光。

▲接受斜阳暖黄色的石墙光影

新建筑成为光的容器,一天中的不同时间,都可以感受到不同的光影变化。

乡村中最打动人的空间,莫过于有机形成、可以自由穿越的街巷,纵横阡陌的巷道连接建筑的交通空间,让乡村成为处处通达的迷宫。

▲空间的层次

茶乡会客厅从中庭直达屋顶的两个旋转楼梯以及建筑外部从茶园直接到达建筑的屋顶平台的折型楼梯,实现了竖向的漫游空间。新建筑东南入口高挑,开阔的檐下空间,漫游空间的水平性渗透让建筑为周边劳作的茶农提供临时庇护所及休憩地。

▲室内全景

将废弃的石屋废墟改造成茶室、展厅、餐厅和民宿,保留了原有的高度差、建筑基础和树木,实现了新旧建筑的有机结合。

对地域乡土建筑的保育或者重建,可以在某种程度上保存这一区域的乡村记忆,这种基于当地人的集体记忆会产生共情和共鸣,也给陌生的观者以新认知。

03大南坡村大队部改造

大南坡村隶属河南省焦作市修武县西村乡,位于云台山风景名胜区浅山区内。上世纪七八十年代,本村因煤矿产业开发曾兴建了一批公共建筑,项目对这一组保留比较完成的八十年代砖木结构建筑群——原大队部旧址建筑群进行了改造。

▲方所乡村文化

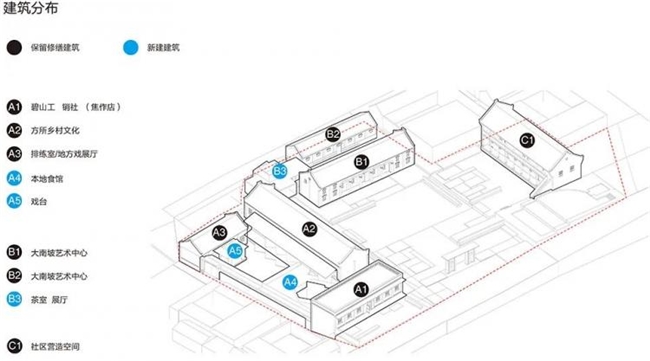

原大队部建筑群由地形高差不同的三组院落组成。居中的院落为主院,旁边的下沉院与主院之间有一层高差,高台院约比主院地坪高约一米。

改造完成后的建筑群,具备吸引外来访客的多个功能空间。如展示本地风物的大南坡艺术中心,供外来访客就餐的家宴餐厅,供当地“怀梆戏”艺术团成员准备的戏台,和欢迎所有人的阅读、学习及交往空间——方所乡村文化。

▲怀梆戏台

在本次改造前,大队部建筑群已荒废破败多年。要保留、修缮并尽量维持原有建筑形象、保持建筑群体院落布局不变,不仅对设计上如何安置新的使用功能构成挑战,还需要克服建设成本增加的质疑。

适当的保留老建筑,而不是简单粗暴的整拆整建,从资源利用到延续乡村建筑的文化都有重要的意义。

▲大队部轴测图

事实上,原有大队部典型的“七八十年代政府单位式样”布局,改造前那些充满距离感、空阔的建筑门前“类广场”空间、大门、围墙和对称的轴线空间,仅做些微小调整,比如拆除院墙,将广场向街道敞开,便可以转变为亲民的、对所有人开放、自由步入的公共场所。

▲大南坡艺术中心与窑洞改造前

▲大南坡艺术中心

下沉院的餐厅主体由石拱修车库、村卫生所及老院墙围合成的狭长院落组成。七个旧石拱被改造成了七个不同的包间,而餐厅临庭院的座位都设有面向中心庭院的落地窗,折墙的设计保证每个餐桌都能直面庭院里的戏台,同时能兼顾私密性。

新建的戏台作为大南坡本村的怀梆戏艺术团的活动和表演场所,背后的村卫生所旧址则改造成了排练室,兼做传播怀梆戏文化和展览空间。

▲餐厅看向戏台

另一处新建的空间是位于艺术中心前后两排展厅联系通道的茶室。茶室建筑将场地划分为数个不同的户外庭院空间。居中的一处留给了场地内现存的两棵挺拔的杨树,一大一小两个茶室之间的垂直天井将其围合。在水平方向上,则形成一条通长的视觉通廊,将远处的山景框入建筑之中。

▲茶室

结语

地域乡土建筑的保育与重建是一个复杂的课题,涉及到文化传承、环境保护、经济发展和社会参与等多个方面。

保护乡土建筑的历史文化遗存,避免大拆大建和破坏性开发。在保留传统建筑风貌的基础上,融入现代功能,使其适应现代生活需求。

尊重场地与自然,平衡文化与经济,将文化传承与特色塑造融入保护利用全过程,引导原住民和社会各方力量共同参与,使其在现代社会中焕发出新的生机与活力。