通过将魅惑不清、高度混杂的日常生活,视为城市设计中难以被理性化的处理对象,本文分别从认识论与方法论上讨论了设计师应该如何理解并拥抱这种日常之魅。

目录概览

-

一、祛魅与复魅的周期性冲突

-

二、认识日常之魅:回到事情本身

-

三、设计日常之魅:时间与空间战术

-

四、结语:不断流变的日常之魅

当我们尝试在设计领域内讨论“祛魅与复魅”以及“设计之魅”时,会发现“魅”这一概念的含义十分宽泛。在相关的文章中,它常常游走于诗意、象征、传统文化、人本主义等不同的范畴之间。

在20世纪初,马克斯·韦伯(Max Weber)首次提出“祛魅”的术语时,“魅”更接近于巫魅与魔法,它让人联想到的是异鬼、恶龙、女巫等神秘之物,甚至可怖之物。而被“祛魅”的世界,就如卡尔·荣格(Carl Jung)所描述的:“雷电不再是神灵的怒吼,闪电不再是神灵的报复,蛇也不再是智慧的化身,河中无神灵,山中无巨魔,树亦无生命。”

如果说在现代性的语境下,“祛魅”对应的是科学启蒙和资本主义对于传统宗教社会的重塑,齐格蒙特·鲍曼(Zygmunt Bauman)意义上的“复魅”,则是后现代对于现代的反抗。在后现代的世界中,“魅”褪去了宗教的神秘内涵,用以描述人类生活注定“乱糟糟”的现实状态,它是“排斥理性决策和预测评估的人类自发性”,以及“混沌不明、无目的、亦无回报的非理性行为”。

在此语境下,“魅”似乎不仅是设计师脑子里的个人情愫,它更是“社会性”的。因为我们的服务对象:使用者的日常(人类生活世界),就是魅惑不清、高度混杂的。而过度的祛魅,无疑是将具体鲜活的个体统统铲平,从而贬损其原本的多元化、复杂性与模糊性,取缔了空间在意义和使用上的“敞开状态”。

因此,本文的切入点并非设计概念的生成,而是设计活动的出发点与归结点,希望阐明:“复魅”不仅是一种有关艺术的设计情趣,更是一种设计观与价值观的重建。在此基础上,展开我们团队作为研究者与设计师一直在思考并实践的问题:在认识上如何理解并拥抱这种日常之魅,在方法上又该如何设计混乱?

一、祛魅与复魅的周期性冲突

作为设计活动的服务与处理对象,我们日常生活的本质是“魅”的:“当其传达出一种稳定性和永恒性的意象时,它是短暂的和不确定的;当其被线性的时间所控制时,它又被自然中循环的节奏所弥补或更新;当无法忍受其单一性和惯常性时,它却是节庆、愉悦和嬉戏的;当其被技术理性和资本逻辑所控制时,它又具有僭越的能力。”

在展开具体讨论之前,我们有必要从哲学层面上回到“日常之魅”受压制的根源。因为用韦伯的观点来说,“现代性,就是世界祛魅的理性化过程。它在消除世界的神性和超自然意义的同时,也使人类社会陷入了以追求效率为唯一目的的工具理性主义的价值体系”。事实上,从欧式几何开始,理性主义的传统是自古希腊以来在认识过程中对“意见”(doxa)的剔除,对绝对知识的追求。然而,随着科学突破经验,进入实证,走上了现代科学理性的道路,就开始将理性精神从超越实用目标的纯粹思辨,拽向了可操作的事实世界,这种知识的异化,在将人类文明推向高速发展的同时,也使之逐渐偏离了合乎人性的真实生活。

虽然社会普遍相信祛魅的时代是大势所趋,大多数人并不愿追随拉斯金(John Ruskin)和莫里斯(William Morris)们,激进地去主张返回中古时期,但见证了理性化的冲击甚至“反噬”的哲学家们也开始了反思。在19世纪末的柏林语境下,齐美尔(Georg Simmel)已经关注到这一点,他认为大都会中的感官轰炸,会使主体应付日常生活的能力产生分裂:“他们权衡得失,计较成败,列举优劣,把质性的价值还原为量的术语”。而在本雅明(Walter Benjamin)看来,技术理性对日常生活的摧残同样在于对感官的轰炸,稍纵即逝的现代性经验已很难转变为可积累、可交往的知识。列斐伏尔(Henri Lefebvre)也曾提出,工业发展是一种拜物教,它们掩盖了重要的社会关系,剩下的都是商品关系,以至于最终让城市变成一个产品,而不再是一个让人类居住的住所。1961年居伊·德波(Guy Debord)在CES演讲中盖棺定论:日常生活确确实实被殖民了。

这场理性主义的世纪病到底是怎么一回事,尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)的主体间哲学通过将世界看作“生活世界”(life)和“系统世界”(system)这两个分开的部分,形象地描述了它的病症:系统世界对生活世界的殖民入侵。具体而言,这两个世界有着截然不同的运行机制和目标,“系统世界”基于的是以彻底效率为导向的“工具理性”(钱权逻辑、规则策略),而“生活世界”中的理性标准存在于各主体之间,在沟通的过程中得以存在,是一种“交往理性”。伴随着文明的快速进步,物质的极大丰富,直到近代“系统世界”的扩张远远超过了人们的想象和控制,并开始了对“生活世界”的入侵,随之而来的“工具理性”成为生活世界的准则,我们的生活被这个“天降标准”所指导,而丧失了应有的交往行为,导致了人的物化和生活的异化,以及集体的歇斯底里。

这一冲突同样体现在城市的设计与建设问题上——自现代城市的肇始。19世纪奥斯曼的巴黎重建计划,重效率的理性主义接管了城市化的进程,小汽车、高架桥与快速路开始进入欧美的各大城市,抽象的“现代城市”概念逐渐浮现为一幅清晰的奇观景象。但列斐伏尔却将这一过程总结为:把机关枪当梳子来梳理巴黎,羊肠小道变成了120m宽的林荫大道。而在一个世纪后的美国,在芒福德建立的城市思想背景下,这一争论逐渐由社会学、哲学领域进入到建筑学的范畴,并具体呈现为从纽约扩展至全球的两种城市观之争:技术乐观主义的、铲除贫民窟和兴建快速路的“罗伯特·摩西(Robert Moses)模式”,与人本主义的、坚定捍卫多元化传统社区的“简·雅各布斯(Jane Jacobs)模式”。然而这场争端远未结束,在伊斯特林(Keller Easterling)2018年的研究中,提到正是由于雅各布斯带来的根深蒂固的抵制情绪,导致了洛杉矶在20世纪80年代后基础设施建设的困难,因为新建任何快速路都会面临邻避主义式(not in my backyard,NIMBYism)的抵制,已造成了洛杉矶基础设施的老旧及衍生出的各种城市问题。

我们不难发现,近两个世纪的讨论,其本质都源于一种单一的人本主义视角,即将外在世界对象化,而人可以对其进行把握与调用,甚至可以在超然的位置上去选择“祛”与“复”。事实上,它们只是同一思考范式下的两种截然相反的态度,就如文化批评家卡林内斯库(Matei Calinescu)与建筑理论家海嫩(Hilde Heynen)所总结的,崇拜科学理性的“工业现代性”与抵抗科学理性的“文化现代性”。前者的典型特征是大工业生产方式的兴起、工具理性的无限扩张以及社会的不断科层化与官僚化,后者的典型表现就是个人经验的不可化约性、美学语言的抵抗性与形式媒介的多样性。这一讨论范式构成了我们自19世纪以来的基本认知,即“祛魅”与“复魅”、“技术”与“文化”这些范畴的截然两分与对立,而现代社会的发展进程是一种结构性的循环往复。

二、认识日常之魅:回到事情本身

为了超越这种无止境的周期性冲突,我们首先需要在认识论上重新进入我们的生活空间,剔除阻碍我们理解日常之魅的迷障。因为在近现代,空间已经历了深刻的技术化重建,自笛卡尔与牛顿哲学以来,伴随着现代主义的全球推广,空间逐渐转变为可计算、可预测、可复制的抽象对象。这一不可逆转的祛魅过程,无疑促进了建筑作为行业与学科的发展。但我们需要警惕的是,经由客观性、事实性与理论性的规范标准与科学术语,生活世界往往被演绎为一套概念系统或结构模型,成为我们学科展开空间设计的基础,而生活本身的样貌和意义被搁置。就如玛格丽特所指出的,“城市设计师似乎通常无法欣赏周围的城市,并对住在这里的人表现出不感兴趣。相反,他们会优先以抽象、规范的条款接近城市”。

在《欧洲科学危机和先验现象学》一书中,胡塞尔(Edmund Gustav Albrecht Husserl)以计算技术为例剖析了这一现象:伽利略将几何学算术化之后,几何学原本的“纯粹直观”就转化为抽象的“代数结构”。这种技术化的危险结果就是“意义的偏移”,让我们无视原型,搁置事情本身的样貌。“人们在代数计算中,把几何的意义退到第二位,甚或简单地把它遗弃;人们仅在计算之后才会记起,这些数字本应表示一定的形状。”也正是在这个意义上,雅克·塔米诺(Jacques Tamino)提出了技术的“装饰性”,即我们已无法直接地去感知真实世界,因为世界的面貌已被技术化改造了。

那么,我们如何才能穿透层层技术中介、抽象概念的包裹,在思考上有效地通达日常之魅?经典现象学为所有受之影响的学科提供了解决方案:“回到事情本身”(Zur Sach selbst),对理性本身进行回溯,返回现象之源,即那些直接自明、不可怀疑的东西,而将其他的一切间接的东西(如概念系统)悬置,存而不论,始终保持对于现象源头的直接兴趣。而在此基础上,海德格尔(Martin Heidegger)和萨特(Jean-Paul Sartre)这些“存在主义者”则建立起了新的本体论:由人的最直接、最切身的存在(体验)中推出万物的存在与意义。

受此哲学转向的影响,各学科都开启了对“庸常”事物的关注,并发展出了一系列“日常档案”的搜集与整理方法。其中建筑学出身的今和次郎首次将自己做记录考察的学问称为“考现学”(Modernology),因为他只关注现在而对过去不感兴趣,观察对象也更多的是实物而非档案。典型文本如《民居采集》,那些名目繁多的路灯、桅杆、雨棚、篱笆,就展露了他对这些庸常物件细节观察的偏好。作为一种研究方法,其后世影响极其广泛,除了日本“白茅会”的“民俗学”之外,还包括同时期的以布洛赫(Marc Léopold Benjamin Bloch)、布罗代尔(Fernand Braudel)为代表的法国新史学“年鉴学派”(École des Annales),以及之后盛行于德国和意大利的“微观史学”。

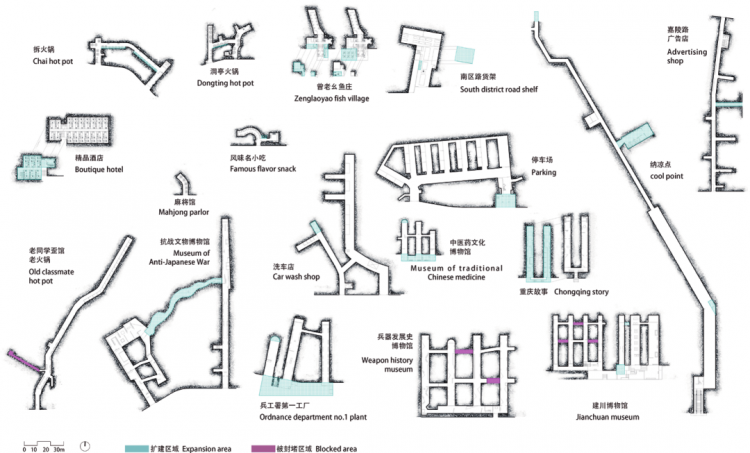

正是在此思想背景下,笔者及团队长期以来针对城市中碎片化的、具体的现实,以“城市漫游者”的状态开展民族志式的城市研究,并为几乎无限丰富的日常生活进行测绘与设计。比如针对重庆市防空洞的非正规性改造调研发现(图1),这些抗战期间遗留下来的人防设施已开始融入百姓生活,居民们自发地将其“占用”,并改造为火锅店、私人博物馆等,而那些小尺度的则被改成了五金店、小卖部、社区纳凉点。对我们而言,这些没有作者的作品与平凡场所就是一个个不断增加诗情画意的巨大纪录场。当这些朴素而精彩的日常智慧与美学价值反哺于当代设计,作为一种设计驱动力,它拥有创造全新空间秩序的潜力(图2)。

图1:针对重庆市主城区防空洞自发性改造案例的调研

图2:笔者及团队的防空洞改造实例

我们始终认为,这种自下而上的视角,是一种在感知与把握城市方面,抵抗科学式的概括与分析、重新建立复魅的有效方式。因为在面对城市环境的复杂性与模糊性早已超出观者感受极限的当代,城市空间与城市生活的变革首先不是发生在知识与理论层面,而是在最直接的生理与感官层面,并由此引起集体感受的变革。正如本雅明在1980年的莫斯科日记中所陈述的:“我的意图是将此时此刻的图像,原封不动地临摹出来,在这张图像中,所有的事实自身即是理论,它因而摆脱了所有的演绎抽象,摆脱了所有的预言。”

三、设计日常之魅:时间与空间战术

如果我们认同生活的本质是“魅”的,并无可避免地反作用于任何的井井有条与精确算计。那毫无疑问,为了应对这种“魅”,我们需要发展出一套自下而上的、 服务于个体实践的且能够处理混乱的设计方法。因为基于抽象原则而建立的现代设计和规划,先天性的就是一种自上而下的规训机制,是制造日常抵抗的空间因素。“城市在本质上需要设计,却又与生俱来地抗拒设计。”这或许是所有设计学科在城市尺度上的一种尴尬悖论:现代设计本身就是一种针对空间的祛魅活动,那又究竟该如何通过设计重建复魅?

带着这样的问题,我们长期以来有意识地主动选择带有城市界面的小尺度项目,通过城市设计的视角,展开对微型建筑,甚至室内空间的设计,以寻找并践行弥补城市祛魅状态的可能性与操作方法。为了说明并图示我们的目标与城市视角,我们将近几年来实践的项目拼贴成了一条完整的城市街道(图3)。

图3:(拼贴图)通过微型建筑展开城市设计

1.时间战术

时间,具有重新复魅空间的潜力,因为它往往可以容纳被空间所排斥的“混乱”。德·塞托(Michelde Certeau)曾经做过一个有趣的区分:基于空间的模式往往是战略性的,它是由权威或专家自上而下制定的计划,以对空间的绝对占有和支配为前提,有关政治、经济和科学的合理性都是建立在空间战略模型上。而与之对应的,基于时间的模式则是战术性的,它是属于“弱者的艺术”,它们也许不拥有空间,但却通过巧妙选择时机来短暂地、临时地挑战强者的领域与规则,并改变空间的组织方式。因此,时间战术大大拓展了城市的可能性与日常的创造力,成为容纳“混乱”的一种方法。

而另一个关注时间的是列斐伏尔,他认为在构成城市生活的多重时间体系中,最值得关注与研究的就是“时刻”(moment),一种不连续与自发的“时刻”。它不时地打破日复一日、可预测的时间循环,它也可以是专属于某个个人的时刻,一种个人自由解放的嘉年华。我们会看到在一个个特定的时刻里,既有的规范被突破。因此,如果说标准化的现代城市空间是对我们日常生活的祛魅,那“时刻”就是一次复魅的机会,通向那个不可能之可能的地方。虽然时间一久,原本的突破又会固化为新的祛魅,但我们别无他法,只有不断地否定,并在否定中前进。

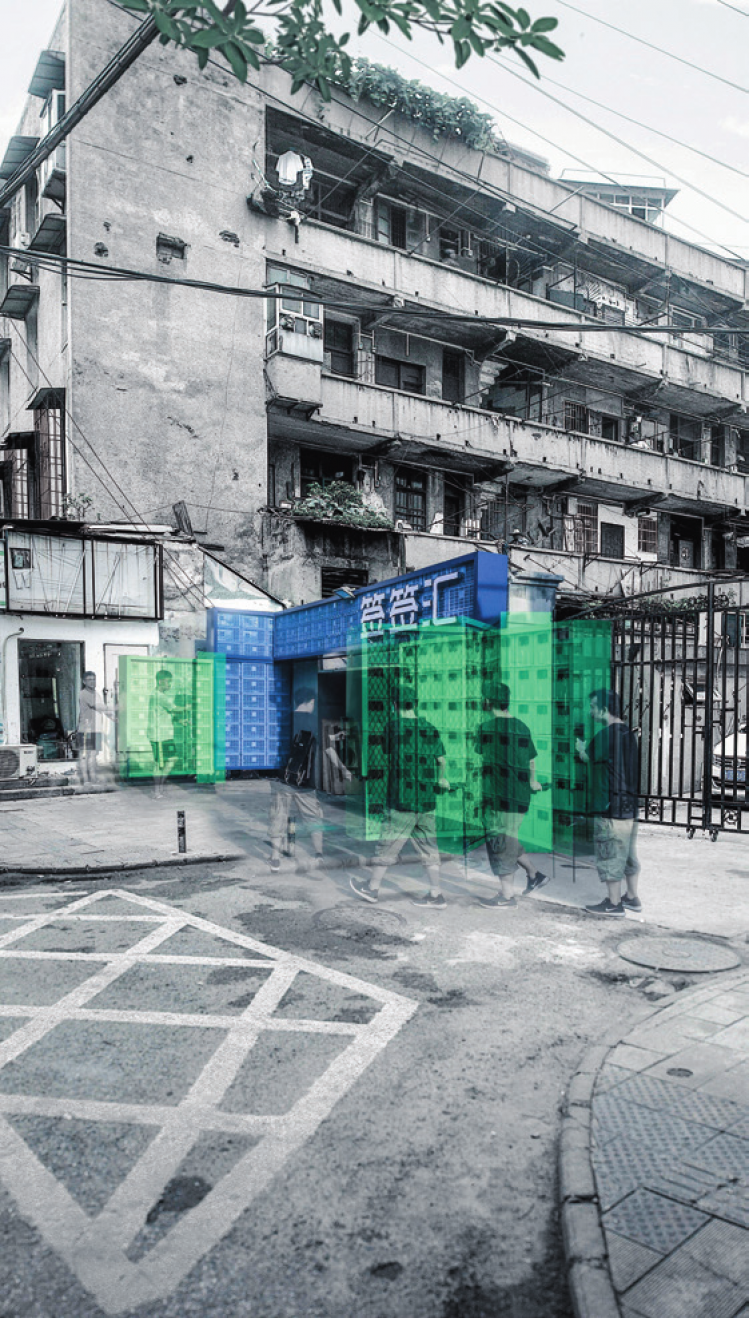

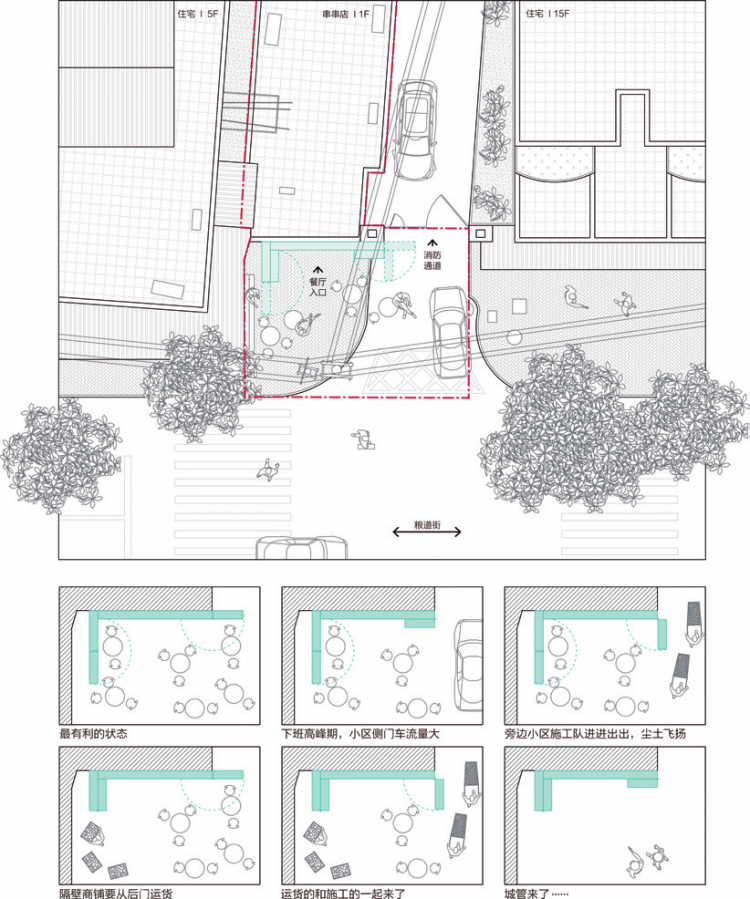

在这一策略下,我们对武汉市粮道街上的店面“占道经营”行为开展了研究与设计介入,具体对象是一家叫“签签汇”的沿街餐馆(售卖成都串串)。由于室内空间狭小低矮,该店面经常会使用门前的空地来展开占道经营,但这个区域由三家共用,同时还是城市人行道以及隔壁小区消防通道的一部分。因此,这块地的使用权会在一天当中不断地发生变化,顾客、行人、城管、各类车辆屡屡发生“遭遇战”,并在争辩、协商、斗狠、投机中重塑着边界。

毫无疑问,这种城市空间的生产、使用及意义,超出了一切量化评估指标与设计导则的控制范畴,在被愈发祛魅的城市中显得格格不入,甚至常常被视为需要修正的“错误”(BUG)。但事实上,经历了多年的磨合与生活实践,所有的参与者已经能够在此过程中懂得共享,平衡利益,彼此间既有竞争,也要合作,极大地提升了这块城市边角空间的使用效率,并经由“时间战术”,实践了对街道的“复魅”,一副魅惑不清却又充满诗情画意的生活场景徐徐展开。

为了将这种日常智慧转化为新的建筑语言,重拾街道上正在减弱的“魅”。我们用店里最常见的啤酒箱和蔬果筐,制作了一个门头装置。通过两端开合的变化,可排列组合出六种不同形态来应对不同的周遭情况,帮助店主更便利地随时改变与城市空间的关系。它既能够适时地、短暂地突破限制,获取最大利益,也可在环境不利时即刻退回原状(图4、图5)。虽然一切都是临时性的,甚至连这个装置本身很快也因店面转手而被拆除,但在建立复魅的过程中,时间是胜过于空间的,我们追求的是从日常生活中获得短暂表达的一瞬间,而瞬间不是没有意义的,它是很美好的东西,是改变的开始。

图4:门头装置实景

图5:门头装置使用分析

2. 空间战术

如何在空间维度上弥补世界的祛魅状态,平衡科学化、标准化的分析概括(要求祛魅)与事实上每个个体的无规律“布朗运动”(要求复魅),倾注了工业革命之后各学科大量的思考与行动。早在《大都会与精神生活,1903年》中,齐美尔就已明确指出,在面对这种社会技术机制的重压中,“个体性”拒绝被铲平、被归一化、被吞噬的挣扎,正是整个“现代性”讨论中最为深刻的话题。

对此,柯布西耶的“高架桥城市”(Viaduct city)理念至今都极具启发性,在OBUS规划中,柯布为这个人类前所未有的统治性结构匹配了最大程度的自由和灵活性:这个巨型框架中的每个单元是由居住者自行建造的。塔夫里对其的评价是:它让现代技术社会中两个彼此冲突的要素达成和解,“必然性的技术统治”与“个体性的自由”合二为一。另一城市构想是《癫狂的纽约》中库哈斯所引用的“摩天楼”插图,在总共82层的完全中性的钢铁框架中,每个单元所承载的场景与事件互不相关,却又令人信服地组成了一个自洽的整体。库哈斯对其的点评,几乎道出了在面对这一深刻冲突时,建筑学最根本的努力方向:“其成功应该以结构在多大程度上塑造了它们的共存,而同时又没有干扰它们的命运。”

这两个都市原型,事实上揭示了现代大都市中一种特殊的建筑形式:在一个已然深度祛魅的、统治性的空间系统之内,还有很多“填充物”可以在二次设计中被有意识地复魅。而且至少在柯布、库哈斯他们看来,“填充物”越千奇百怪,这个系统作为一个整体的质量就越高。

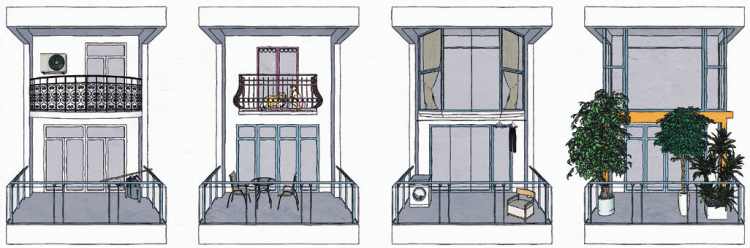

在这一策略下,我们对重庆市一处临江居住区的“阳台非正规性改造”现象开展了研究与设计介入。该小区的户型有错开布置的局部跃层处理,形成通高6m的开放式阳台,这激发了居民们旺盛的热情与创造力:有的封闭起阳台,有的添置了旋转楼梯,有的将其改造成花园。如此魔幻的建筑外观,出现在原本同质化、标准化程度最高的建筑类型中,充分揭示了容纳着具体生活的城市空间,是难以被彻底理性化的处理对象。如果说,商品房本身是一种高度遵循理性目标的产物,是对城市居住空间的祛魅,那么,这些饱含生机的阳台,就是居民们通过“空间战术”践行的伟大复魅。

我们对全小区总共1188个阳台进行了考察,将各种魅惑不清的改造记录下来,并进行了类型学上的划分(图6)。但为了不使科学的认知与分析工具,过分简化了这些本质上无序且琐碎的生活发明,我们更多地聚焦于个案的丰富细节,而非提炼其共性。通过“事无巨细”式的描摹,来询问每一个设计与建造背后的有趣之处。在调研的基础上,我们又以建筑师的专业角色加入到整个小区的“阳台大狂欢”之中,如很多住户所选择的一样,我们把通往夹层的楼梯放在了阳台上,但是把这个两跑楼梯设计成了两个观景器,希望在不同的高度上,形成与江景互动的小场所。当然,我们最感兴趣的还是它所形成的立面,一种完全的个体表达,却可以成为城市公共界面的一部分。我们会看到,巨大住宅楼所规定下来的秩序和每个居民的个体自由,通过阳台,似乎在这个立面上形成了一种“祛魅与复魅”的平衡(图7)。

▲类型一:作为 “闺阁” 的阳台

▲类型二:作为 “后院” 的阳台

▲类型三:作为 “楼梯间” 的阳台

▲类型四:作为 “门脸” 的阳台

图6:居民楼阳台 “非正规性改造”空间类型图谱

图7:阳台改造实景

四、结语:不断流变的日常之魅

本文将“祛魅与复魅”视为关涉城市与建筑设计目标的议题,换言之,重建复魅,意味着设计师在提升城市效率与功能性的理性目标之外,应有意识地去拥抱使用者的主体性、能动性、多样性,以及空间的模糊性、非正规性、多元化等特征。在此方面,哲学家、社会学家们的主张也许缺乏切实改变现实的行动能力,建筑学科需探索出具体的操作方法,以形成对现代建筑设计和规划的有效补充。一方面,我们应该正视居民对空间自发的挪用与改造现象,研究并吸取这些为城市复魅所展开的“抵抗”行动;另一方面,我们仍然能通过“时间战术”与“空间战术”,在微观尺度上对宏观的祛魅状态展开事后的弥补。

但我们可以预见的是,随着技术的急速发展,祛魅的进程将不可逆转地渗透至日常生活的方方面面,我们似乎越来越无法再将生活世界,简单地视为理性世界殖民入侵后的残留,因为它们已犬牙交错,很难再清晰地区分彼此。更加重要的是,在超越物理空间与实体建造的维度上,虚拟技术与算法逻辑正在为人类世界构建起更加严格的生活坐标与节奏,曾经弥散在街头巷尾的日常之魅,正遭受前所未有的技术性重建。城市空间将受何影响?设计之魅又将走向何方?是建筑学需要面对的全新社会背景与时代背景。