自唐张彦远之后,“以书入画”的认知概念被不断生发,由此产生不明确的文字表述与含混不清的笔法传承,衍生出的艺术表现形式是大于问题本身的概念性特征,而正是时代更迭的审美实质将“以书入画”推向了中国绘画的另一条道路。长久以来的“以书入画”研究,主要集中在对吴昌硕“以书入画”的书学思想和“以篆入画”的金石气风格特征两方面。本文从“以草入画”的视角为切入点,上引至“以书入画”的认知概念构造谱系,下推及吴昌硕“以书入画”的观念与“以草入画”的实践。

吴昌硕 独鹤赤鲤联

144cm×19.5cm×2 纸本 私人藏

一、从“书画用笔同矣”梳理

“以书入画”谱系

以“书画用笔同矣”的观点来阐述“以书入画”,应当是厘清书法与绘画本源性关系的前提,即书法与绘画当属于不同的体系,其中的差异与交互是在发展的过程中逐步凸显的,而辨析二者的关系是从本体源头探析当代书法与绘画交叉学科研究的重要内容。

书法与绘画在本质的起源性上便是不同的。书法依托于文字生成,文字来源中的象形与指事当有具象与抽象的基础,但终究书法的语言形态是以文字的造型为底本进而生长出的艺术形式。而从岩画的动物人物到陶器的花纹刻画,是一个从具象到抽象的过程。文字与绘画有相似且独立的系统,而书法确实缺少具象这一源头部分。陈振濂在关于书法与绘画的形象发展、语言形态的研究中指出其所具有的四个阶段:“一、自然、具体形象;二、形象构成的法则或造型法则;三、抽象形式;四、精神世界及寓意。”基于此,陈振濂认为书法是缺少第一阶段的,自然、具体形象的阶段是让位于文字的起源发展阶段的。因此,绘画较书法在多维度上更具有复杂的表达性。而书法与绘画相交会的第一个点必然是形象构成的法则或造型法则这个部分,是具体精微的具象实践形式,由此来讨论“书画用笔同矣”的观点。

张彦远对于谢赫“六法论”提出:“骨气形似,皆本于立意,而归乎用笔,故工画者多善书。”“六法”之中“骨法用笔”不仅是毛笔对于线条运动所产生形态的一种品评标准,更是书法绘画着眼于本体论之中的实践表现,因而“用笔”便是研究“以书入画”扩及书法绘画交叉研究的最关键之处。张彦远进而在“论顾陆张吴用笔”时提到三则:其一,“书之体势,一笔而成,气脉通连,隔行不断。唯王子敬明其深旨。故行首之字,往往继其前行,世上谓之‘一笔书’。其后陆探微亦作‘一笔画’,连绵不断。故知书画用笔同法”。此则所言是以体势而论,用笔关乎体势,而“一笔书”和“一笔画”则是强调意在笔先,作书和作画所秉持的胸中之气象当为相似,而非亦步亦趋,同时“往往继其前行”也有对于空间分布之中的顾盼之意,是用笔对于“经营位置”的具体表现。其二,“张僧繇点曳斫拂,依卫夫人《笔阵图》,一点一画,别是一巧,钩戟利剑森森然,又知书画用笔同矣”。点、曳、斫、拂均能体现出疾速的点画如坠石般的速度与力量感,而张彦远同时又在《法书要录》里记载“晋卫夫人笔阵图”的用笔特征,在此对照比较便可观其一二。张僧繇“点”与卫夫人“点如高峰坠石”相对应;“曳”意为“拉、牵引”之义,与横“千里阵云”、竖“万岁枯藤”相对应;“斫”意为“刀斧砍伐”之义,与撇“陆断犀象”、捺“崩浪雷奔”相对应,均有雷霆疾速之力;“拂”意为“擦拭、背离”之义,与斜钩“百钧弩发”、横折弯钩“劲弩筋节”相对应。张彦远认为张僧繇从《笔阵图》中得来笔法,集中体现在速度与力量的用笔特征上,从而形成疾速与重势的书画语言形态,这种语言形态又是丰富且多变的,在绘画中达到一种“钩戟利剑森森然”的视觉效果和气息。其三论及吴道子,则称:“授笔法于张旭,此又知书画用笔同矣。”便是直言张旭草书之法与画法相通。“学书于张长史旭、贺监知章,学书不成,因工画”,可知吴道子当是学书之后再学画,其用笔的相似性在一定程度上是保留的。同时将吴道子笔法(包含书法用笔与绘画用笔)与张旭草书进行比拟,构建出文化累积的谱系,即取法古人再糅合个性生成自我的师法传承模式。而对于草书与绘画用笔的相似性,古人所论亦颇多,诸如明唐寅《六如论画》中言:“工画如楷书,写意如草圣,不过执笔转腕灵妙耳。世之善书者多善画,由其转腕用笔之不滞也。”清石涛论画:“画法关通书画律,苍苍茫茫率天真。不然试问张癫老,解处何观舞剑人。”

彼时张彦远一则论断中三处强调“书画用笔同矣”,所言“用笔”是落脚于“骨法”之上,而“骨法”与“用笔”又有不同的样本参照品评标准。其一,张彦远与谢赫“骨法用笔”是一致基于本体的写实对象具象的“骨”,是对自然物象的具体描摹所产生的比拟与观感,这是以线条表现物象基本造型的面貌描述,书法的艺术性审美表现还未过多参与其中,可以称作第一阶段,是以“用笔同矣”来阐述“工画者多善书”的初始观点。其二,卫夫人《笔阵图》中“善笔力者多骨”及王羲之“藏骨抱筋”则是从书法的角度,基于书法审美观照下线条本身的一种审美品评标准,将书法表现性中的点、线、面带来的速度、力量、方向杂糅在绘画的具体用笔上,是将书法与绘画的艺术表现性中的相似点进行归纳总结,这是将“用笔同矣”推进到具有交叉集合点的一种品评标准。其三,宋元之后,“用笔同矣”在书画的艺术性上逐渐加深,并逐渐升华至精神性的连接。至此文人画所提“书画同源”强调笔墨的双重属性便演变为后世的评价体系。其中主要包括两方面:一则通称书画无异,以气韵、笔墨、涵养来解释,将“以书入画”逐渐人格化、文学化,诚如郑午昌所言元人书画用笔:“写则专从笔尖上用工夫。当作画时,不以为画,直以笔用写字之法,写出其胸中所欲画者于纸上。”不以书法绘画各自形成体系而言,而是以书法绘画中具有的相似表现意为“书画同源”。二则所言各法定式,则逐渐趋于模式化,如元柯九思将画竹归纳为竹干为篆法、竹枝为草法、竹叶为八分法等,已能看到刻板之气。尤其至明清,多沿袭前人所著论断,而少有新见地并且逐渐空泛其论,以画法与字体相互套用而胶柱鼓瑟(参见表1)。此时的用笔相通较张彦远“书画用笔同矣”相去甚远,更多是一种基于主观上的经验价值评判,是在文人画体系下参照人格化、文学化的精神性价值体现,而非书画本体之上的具象比对,这即是“书画同源”的价值建构。同时也在对早期书画用笔的简单抹杀,其中的丰富性用笔,几乎全由艺术家风格所取代具体的实践用笔表现,以艺术家人格化代替书画用笔的实指。贡布里希在《艺术发展史》中评论道:“这种作画方法也有危险性。随着时间的推移,可以用来画竹干或画凹凸山石的笔法,几乎每一种都有传统的根基和名目,而且前人的作品博得来无比巨大的普遍赞美,艺术就越来越不敢依靠自己灵感了。”

因此,古人对“书画用笔同矣”的理解是基于三个不同的标准,这就造成了后世对于“以书入画”取法借鉴的不同认知。应当承认的是“书画用笔同矣”是处在内涵逐渐丰富的一个发展过程:对具象事物的写真模拟——书画线条质感的审美——人格化、文学化的精神指向。这当中由于宋元后文人画家逐渐拥有文化和政治优势,形成具有文人精神性的品评标准体系,致使非文人画的宫廷、职业、工匠型画家所强调绘画中的造型因素话语权逐渐弱化,让位于绘画的人格化、文学化,追求书法性的笔墨意趣。

二、吴昌硕“以作书之笔作画”观念

吴昌硕曾说:“间尝自言生平得力之处,谓能以作书之笔作画,所谓一而神,两而化。”吴昌硕是将“以书入画”作为自身技艺发展的重要手段,并将书画用笔二者相结合,达到新一层次境界。究其原因,一则其本性使然,天成之趣。一如其做印法,匠心独运之功显天真自然意趣。吴昌硕所含郁勃之气,对纤细工稳的绘画风格不甚入眼,“以工笔橅效,所插花枝皆勾勒渲染,庸俗少致”,而对明清以来大写意则更加倾心推崇,“既而学画,于画耆青藤、雪个”。二则其学画较晚,曾自言五十学画当是自谦,但选定“以书入画”的角度确是经过权衡思考的。以书法的涵养来润泽绘画是文人在画艺中的常用手法。吴昌硕绘画出于书法,书法出于金石,最得力之石鼓文同样是以金石气为根基进行研习体悟的。这在很大程度上弥补了造型能力上的不足,是扬长避短的取法选用。三则时代风气面貌。吴昌硕长居上海,上海开埠后的经济繁荣,隐匿于海派背后的商业资本及赞助人对其艺术的鉴藏与传播是有一定影响的,“以书入画”的文人写意画符合当时绘画商品化的时代风气与大众审美。吴昌硕恰巧是以书画类比的笔法进入个人情感的表达之中,对精神而非实质的内涵意趣找寻。

吴昌硕“以书入画”从篆书、草书、隶书入手,而尤以篆法入画最为世人所熟知,“画与篆法可合并,深思力索一意唯孤行”。这其中主要因素是对金石尤其石鼓文书法的熟稔深悟,形成其雄浑苍劲、朴茂古厚的篆书风格。在画梅的题跋中“枝干纵横若篆籀,古苔簇簇聚科斗”。以篆法画梅,可谓相得益彰,梅枝的虬屈与篆书线条的质感如出一辙,迟涩凝重,这与宋元王冕清丽脱俗的撇枝不同,而明清流俗之作亦难以与之相提并论,有笔墨气息凝聚雄强活泼之气韵。在画兰题跋中称:“予偶以写篆法画兰……临模石鼓琅琊笔。”以石鼓之法写兰,可见其对于兰草自然物像形体的脱离,将对气韵的把握融入笔墨语言当中。反向思之,则是石鼓之法不仅能够为画面带来厚实雄强的笔法特征,也能写轻盈如许的兰叶,当是吴昌硕笔底造化之功。

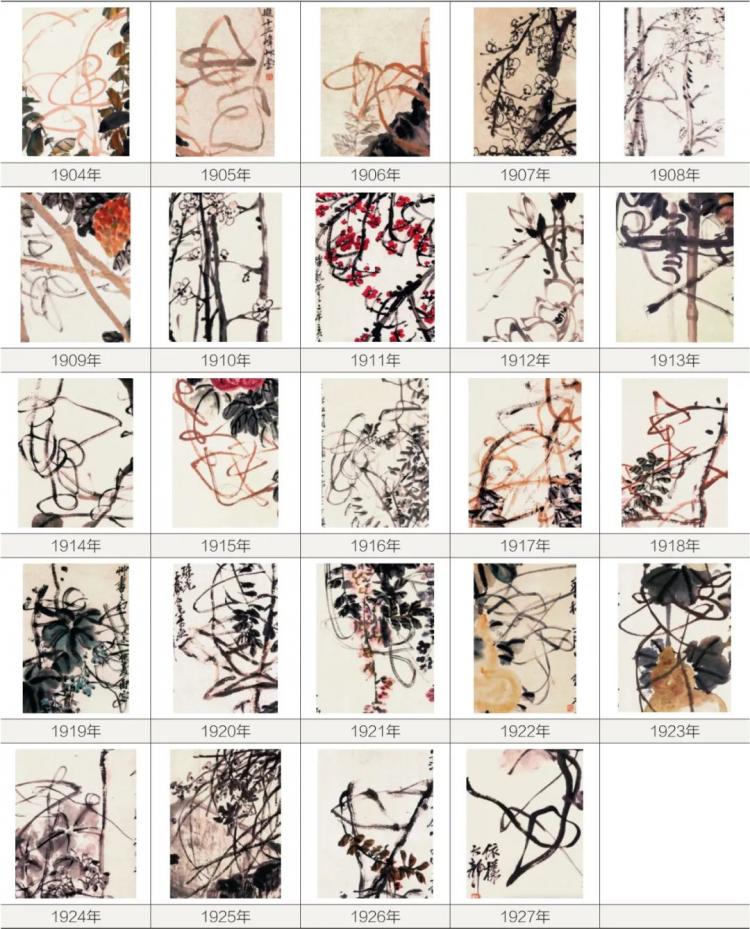

吴昌硕1904—1927年藤茎绘画题材中“以草入画”笔法

“以草入画”相较篆法更少,赵之谦曾说:“以篆、隶书法画松,古人多有之,兹更闻以草法,意在郭熙、马远之间。”吴昌硕行草书最为服膺张旭、黄庭坚、王铎。题《孟津王文安草书卷》:“波磔一一见真相,直追篆籀通其微。”吴昌硕从王铎草法之中取其饱墨铺毫、裹锋绞转,参之以篆籀笔法融入草法之中,增加线条质感的厚实度与苍茫感,古意醇厚,朴茂雄强,使得郁勃之气的草书在敦厚沉着的篆籀气息下更显老辣恣意。吴昌硕《王仲山草书》:“剑器书法通,画法讵异趋?试演草作画,梅竹荷芙渠。”“草书作葡萄,笔动蛟虬走。”吴昌硕在草法之中,常以张旭、徐渭之法入画,却又别开生面、自成面貌。“青藤画奇古放逸……大似张旭、怀素草书得意时也……悟出草书藤一束,人间何处问张颠”,“三年学画梅,颇具吃墨量……法疑草圣传,气夺天池放”。“悟出草书藤一束”和“颇具吃墨量”是吴昌硕以草法入画的笔墨自述。徐渭的画作有水墨淋漓酣畅之感,在笔法中以积墨为主,墨胜于笔,用笔的线质不甚明显。而吴昌硕屈曲盘旋、势如蛟龙的草书线条在藤蔓茎条的表现中,彰显出更加强劲的视觉表现力,让观者代入蓬勃的生命力体验。同时吴昌硕在墨法中表现为浓重沉着,吃墨量的多寡不仅是数量上的,更是画面观感所接受到的,如观倪瓒皴法,临仿总不及其简。浓厚的吃墨量是吴昌硕绘画中厚重墨法的代表,也是时代风气下大写意画的个性喷薄。

吴昌硕对于篆书和草书的观点则不落窠臼,基于其“以碑入帖”的书学思想,试图打破字体之间的藩篱阻隔,以篆隶参入草书的笔法,在碑帖交锋的理论中与书画交互的实践中都开创了新的境界地步,提出“强抱篆隶作狂草,素师蕉叶临无稿”。正因此,对于吴昌硕“以书入画”起到不可忽视的作用。晋唐时期的“书画用笔同矣”是对具体物像的自然模拟,宋元以来“书画用笔一事耳”,大多停留在理论阶段。究其因由,宋元山水最为鼎盛,书法仍以“二王”最为尊崇,虽文人画不断强调个性的表达,外师造化,中的心源,亦出现梁楷、米颠等跳出藩篱的作品,但在整体上仍是书与画各行其道。纵使如柯九思所言画竹各行其法,却不免生硬造作,实属书法的时代风格与绘画的个性面貌仍不够融合贴切所致。而至晚明时期,浓郁的“尚奇”思想催生出书画家的个性表达,徐渭、石涛、八大山人在水墨大写意和书法风格上不断突破创新。及至晚清尤以赵之谦为吴昌硕四十学画后所初师者。赵之谦乃集篆、隶、真、行、篆刻多方位于一身的碑派大家,以魏碑、篆隶笔法入画,吴昌硕所具备的自身条件与赵之谦相仿,其以篆书为根基得其平正,草书为旁征取其灵动、活脱,将二者简朴圆转的笔法用于大写意绘画中,正适合其造型简朴而笔墨深厚的绘画形式。“草篆廿行谁得似,怡亭扶起李阳冰。”八十岁吴昌硕在《宋梅斗方》题跋上更是有“杈枒类草籀,波磔缠石鼓”。因此便有了“以作草篆之法作画,似别有趣”。

三、草法对吴昌硕绘画的介入

草书作为书法中极具个人情感状态的语言形式,是将时间性的情绪与空间性的结构通过线条的不同组合形态传递出来。徐复观认为草书是连接书画之间最初的纽带,由草书“成为把文字由实用带到含有游戏性质的艺术领域的桥梁”,并产生了书法本体的审美自觉。独特的语言形式能够反映该文化的表现状态,这便是艺术风格的必然表现。“重视草书书写意象的营造……想象中的意象,在诗词以及其他艺术中也是非常重要的创作媒介。”将草书的意象营造介入绘画之中,从笔墨形式的具体方式来探析吴昌硕的绘画。同时吴昌硕“以书入画”的画论观念主要集中在花鸟画中,故本章则以吴昌硕花鸟绘画题材为例,主要体现在两个方面——“造势”与“形质”。

草书介入吴昌硕绘画中营造出一种“势”,在画面中所关联的主要部分是经营位置。吴昌硕绘画中草法所营造的“势”有三:一、补空之势。画面中花叶堆积成块状分布于不同位置,利用藤蔓来进行填补空缺的部分,如吴昌硕1921年《紫藤香露立轴》,左上小部分叶片呈竖状,中间部位花叶呈团状,而藤蔓茎干则将两部分连接并填充右上角。藤蔓茎干以草法的跌宕起伏,腾挪辗转展现出生命力。花叶的重墨实笔与草法枝干的虚笔构成画中“有物”之对比,篆法的凝练厚重结实之感无法达到草法的空灵至虚的状态。而二者整体的形态又与下部空白形成画中“有无之物”的对比,达到密不透风、疏可走马的计白当黑之感,以此达到双重物像的关系对比。类似之法在《依样立轴》(1920)、《葫芦立轴》(1923)等作品中均有体现,并大量出现在吴昌硕晚期的绘画作品中。二、穿插之势。画面中花叶分布较为零散,无法用草法来进行补空,故而形成了以藤蔓茎干互相穿插于画面花叶与空白之处,将花叶点状的块面与藤蔓茎干线状的草法相连接,形成画面“有物”的观感,削弱空白之处的大面积形状,将视觉的关注点集中在草法的线性穿行环绕之上。用笔随性灵动自由,较“补空之势”的草法更加恣肆。如《紫藤立轴》(1918)、《草书遗意》(1921)等作品。三、折枝之势。花鸟之中的折枝之法,在宋元之际便已成熟,山水中有与“马一角、夏半边”异曲同工之妙。吴昌硕在绘画中亦有以此草法所营造“折枝之势”。往往以草法枝条斜出,独立在画面之中,不似含混于花叶之中的“补空”与“穿插”,着重突出藤蔓茎干的姿态与质感,将草法的审美提到画面笔墨之中最重要的地步。在表现线条质感的同时,也因线性的缠绕盘剥引起的混乱,达到一种险绝的画面图式之势。如《葡萄立轴》(1914)、《水墨花卉十二条屏之二》(1915)、《葫芦立轴》(1924)。吴昌硕亦是深谙此理,其在论印时便称:“昔陈秋堂云:‘书法以险绝为上乘,制印亦然。’余习此廿余年,方解此语。要必平正守法,险绝取势耳。”以此,从“补空、穿插、折枝”三种形式所营造的画面之势,实则是将草法逐渐加强视觉图式与线条质感的审美方法。

形质:绘画中线条的形状与草书中的字体形状是有相似性的,二者都是具有抽象形质的意趣,但绘画不易受文字结体与书写次序所制约,具体物象在画面中的线条形态充满联想,拥有更多的随机性与自由性。由于草书的抽象性与灵活性,在介入画面之中描绘具体物象时,在草法不由自主的表现下隐藏着熟悉运笔行动的轨迹,而运动的轨迹在速度与力量的作用下,提炼出不同的线条形态与质感。以《吴昌硕全集》中所收图录为例,整理表1所示,吴昌硕绘画中的藤茎枝干所展现的形态与草书字形存在着相似性。在1915年《依样立轴》中的线条形状与其在《大野堂序横披》中的“在”字用笔的顺序是一致的,而用墨则更加轻盈,不似草书“在”字用笔厚重,反而更接近黄庭坚《廉颇蔺相如列传》中“在”字的用笔,提按明畅,枯实变化。同时1920年《紫藤立轴》中的线条形态与“长”字亦相似。吴昌硕《自作诗册页之四》中“长”字草书的用笔更沉稳,起笔顿挫较重,王铎《赋得君山帖》中“长”字则更为洒脱,线条的使转圆润,不似吴字方折,提按变化更加明显而轻松,但都能依此看出草法字形形态的运动轨迹与图中藤茎枝干的相似性。直至1927年《水墨花卉册之十一》与其《自作诗横披》“书”字、张旭《古诗四帖》“书”字形在用笔的方向、速度、力量亦是接近的,画面中藤蔓更加张扬倾斜,彰显出吴昌硕在绘画形态上的自由性。由此可以看出吴昌硕绘画中的藤茎部分技法确是从草法中来,在绘画用笔中不自觉运用到草法的字形行笔。但有两点细微不同之处:一是绘画的藤茎用笔更加灵活轻快、提按变化更为丰富,在吴昌硕草书字形的基础上大开大合,张弛对比明显;二是绘画中藤茎用笔圆转更多,在转折之处的翻笔多于草法字形的顿笔转折,反而与吴昌硕所师法的张旭、黄庭坚、王铎草法更为接近,也更加证明其所言草书师法的可靠性。同时,在圆转与方折的转换上,也与张彦远评吴道子用笔互为印证,即早期绘画中“骨法用笔”当与书法笔法中圆转更相似。

吴昌硕藤茎绘画局部与草书字形对比

线质:书法与绘画在艺术表现中具有相似性的品评标准之一。在草法中,对线质的追求是极其明显的。以《吴昌硕全集》中所收图录为例(参见表2),从1904年至1927年,亦即吴昌硕61岁至去世23年间,在藤茎绘画题材中所运用草法展示出的局部可见,线质是逐步提高的。在1904年至1906年的图中,以色写藤蔓,笔尖水分较多,线条的圆转之处还存在靡软轻浮之感,提按不甚明显,仍带有篆书均匀的线质特点,整体线质较单一且轻薄。在1907年至1913年间作品中,吴昌硕意识到纯以草法入画无法让线条质感沉稳下去,便再次以熟络的篆法参入,因此可以看到篆法与草法相结合的特征。此时线质已无之前的轻浮靡弱,在起笔与收笔处格外留心,行笔以沉稳为主,在画中以篆法弥合草法线质之不足,达到了沉穆稳重、枯润相合之质。在1914年至1927年间,吴昌硕71岁以后,可窥其草法线质愈发老辣,形态各异,纵横恣肆,用笔从容沉稳且提按明显,扬弃书法中固有的起行收之严谨笔法,代之以自由舒展灵活多变的行笔,间杂着墨色枯湿浓淡的层次、粗细宽窄的线条。吴昌硕晚年将草法进一步融入画中,带来“书无意于佳乃佳”的状态。如1915年、1917年、1918年三图再次以色笔写藤蔓,全无1904年至1906年间的靡软,劲挺的线条质感流畅而有姿态。1914年、1916年、1920年、1924年、1926年、1927年六图则是用笔线质愈发老辣,逐渐忘却具体物象轮廓,纯以线质传递藤蔓茎干的生命力。而1919年、1921年、1922年、1923年、1925年五图则实现了线质的对比,在藤蔓与花叶的对比上,表现出线与面、枯与润的形质对比,真正达到以草法融于画中的境界表达。纵观表2的图像谱系,能够证明吴昌硕以草法入画所带来的丰富的线质表现力,实有“离披点画,时见缺落,此虽笔不周而意也”。

综上,吴昌硕以草法介入绘画是明显的,世人皆以其篆法入画为称道,草法实质上亦参入其中颇多。同时因草法的自由度与艺术性,吴昌硕绘画中的“以书入画”所呈现的状态,明显愈发蓬勃张扬。

结语

追溯“书画用笔同矣”的演变,旨在找寻到合理的“以书入画”的接受和传播的变化过程。就像“以书入画”一词在中国古代艺术史中的概念,是后来者心目中的认知结构转变。选择厘清概念转变的同时,根据吴昌硕书论画论、诗作题跋的文本展现出其对于“以书入画”的观念与实践,并辨析出“篆法”与“草法”的偏差性与相似性,最终体察到吴昌硕“以草入画”的实践活动,将草法与画法本体之中的用笔展陈开来,揭示的正是吴昌硕“活泼泼地饶精神,古人为宾我为主”的“与古为新”艺术追求。