绘画的历史也是图像转变的历史。图像作为视觉语言,承载着艺术家对世界的独特感知和深刻反思。图像的意义、表现形式和功能载体,都在随着时代的变化而变化。

中国当代绘画从改革开放到新世纪以来,在图像转向的过程中,演进出不同的路径,丰富了中国当代绘画的面貌。在艺术史学家、策展人鲁虹看来,“许多当代绘画不仅扩大了新的疆界,焕发了新的生命,具备了新的可能,还显示出了高度的延展性、包容性、多样性,进而演变成了‘全新的艺术载体’。于是就有人称其为‘新绘画’。”

所谓“新”既是绘画语言、内容、形式上的新,也是艺术家对绘画创作的自我更新。这也是K空间新展览“走向更新的新绘画”的策展主旨。

鲁虹谈到“在短短不过四十多年的时间里,中国新绘画已经发生了极为深刻的变化:即当下创造新绘画的艺术家们往往会根据个人的特殊感受提炼出特定的观念,然后再选择新的图像去进行艺术表达。”

此次展览所呈现的7位艺术家,从50、60到70后,他们在部分程度上描绘出了不同代际绘画图像转向的特点;同时也在不断地通过自己的实践和更新,来赋予中国当代“新绘画”以活力。

以此次展览所延展出的对“新绘画”、中国当代绘画的“图像转向”和艺术家的自我更新等问题,我们采访了此次展览的策展人鲁虹。

艺术史学家、策展人 鲁虹

2017年在意大利罗马哥德纪念馆所拍

Q:

展览名称“走向更新的新绘画”,其中“更新”的含义是什么?

鲁虹:

“新绘画”的概念是在90年代提出的,其是相对于改革开放以前中国绘画而言的。如果拿新世纪以后的新绘画与90年代的新绘画相比,在整体上已经实现了更新:一方面是比较有成就的艺术家不断在实现自我更新;另一方面,新世纪以来,更年轻的一代艺术家,因为成长的环境,所面对的问题,都与老一辈艺术家不同,所以他们的绘画,即从绘画的题材、语言,到对图像的运用等方面,相对于他们的前辈,也是更新的。

因场地有限,这次展览参展的七位艺术家是何多苓、周春芽、郭伟、方力钧、武艺、周力、尹朝阳,他们从50后、60后到70后,来自不同的代际。尽管他们在90年代就已经备受肯定,但并没有停滞不前,而是仍然在自我更新的过程中。

Q:

以此次参展艺术家为例,他们是如何通过自己的实践来进行艺术家的“自我更新”?

鲁虹:

比如何多苓,他的“杂花写生”系列已经不是完全按照西方的写实绘画的方法进行创作,他是把中国写意画的元素和自我感觉投射于其中,并用中国传统绘画的观察和表现方法对西方写实的绘画方法进行了修正。

何多苓《杂花写生》

布面油画,100 × 80 cm,2024

周春芽近年来也在持续对中国传统绘画进行研究,不仅在画面上回归传统,而且是以个人的当下感受和对文化的理解为出发点。其作品既有对西方表现主义的借鉴,也有中国传统写意绘画的元素,并由此形成了自己的绘画新面貌。

周春芽《拙政园一景》

纸上丙烯,58 × 77 cm,2024

有一点很有意思,即在中国当代绘画艺术家中,有很多位是从学版画转过来的。比如这次展览就有三位艺术家,他们是:周春芽、方力钧和郭伟。郭伟早期比较关注青年人在消费社会中的生存状态;他还有过用黑白呈现的表现性绘画;后来开始用版画的方式和风格来处理画面。他一直在探索,一直在更新,最新的创作又有变化。

郭伟《戏子二》

丙烯布面,60 × 40 cm,2023

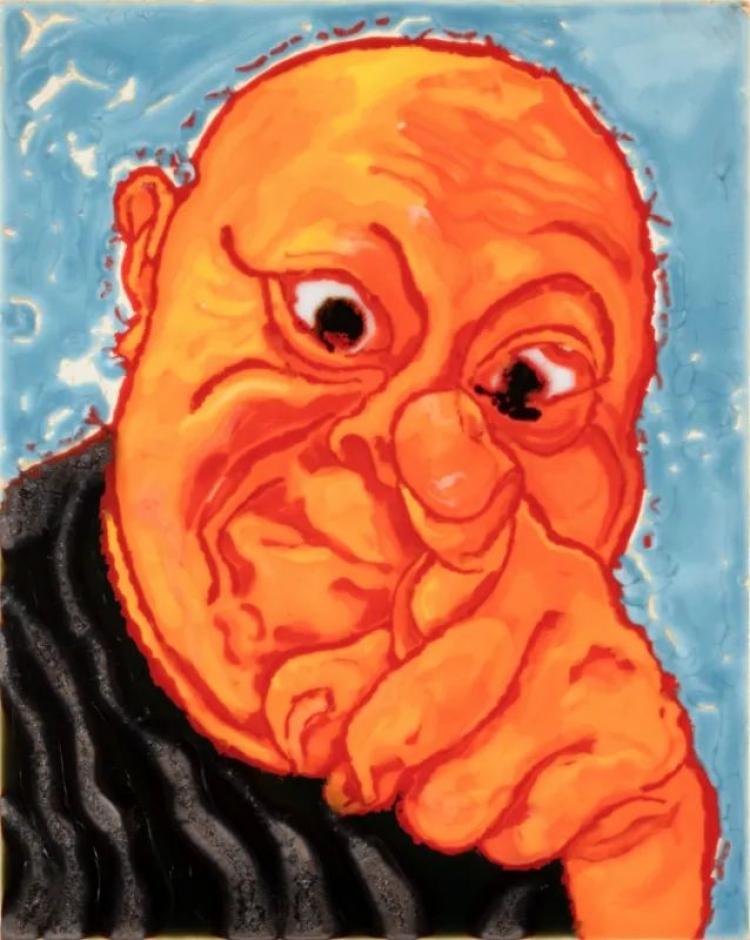

方力钧长期关注和研究社会与个体的关系。在对人物众生相进行生动表现的过程中,他所使用的并不纯粹是西方写实的手法,而是从他自己对对象的观察和理解所展开的。

方力钧《2023.2.21》

陶瓷版画,23.5 × 19 cm,2023

武艺将水墨趣味融合到油画创作中,画面充满趣味性,让我们看到了一种新的绘画面貌。这也是我请武艺,这位著名的水墨艺术家参加这个展览的一个原因。

武艺《开业之前》

布面油画,30 × 22.5 cm,2013

周力在法国留学,早期她在图式、技法上比较受西方影响。但回国后,她一直在中国传统绘画脉络中寻找一些可以结合的元素,包括对线的运用、对空间的处理等等,都很有东方气韵。新世纪以来,我看到周力也在不断地自我更新,并让抽象艺术有了中国自己的面貌。

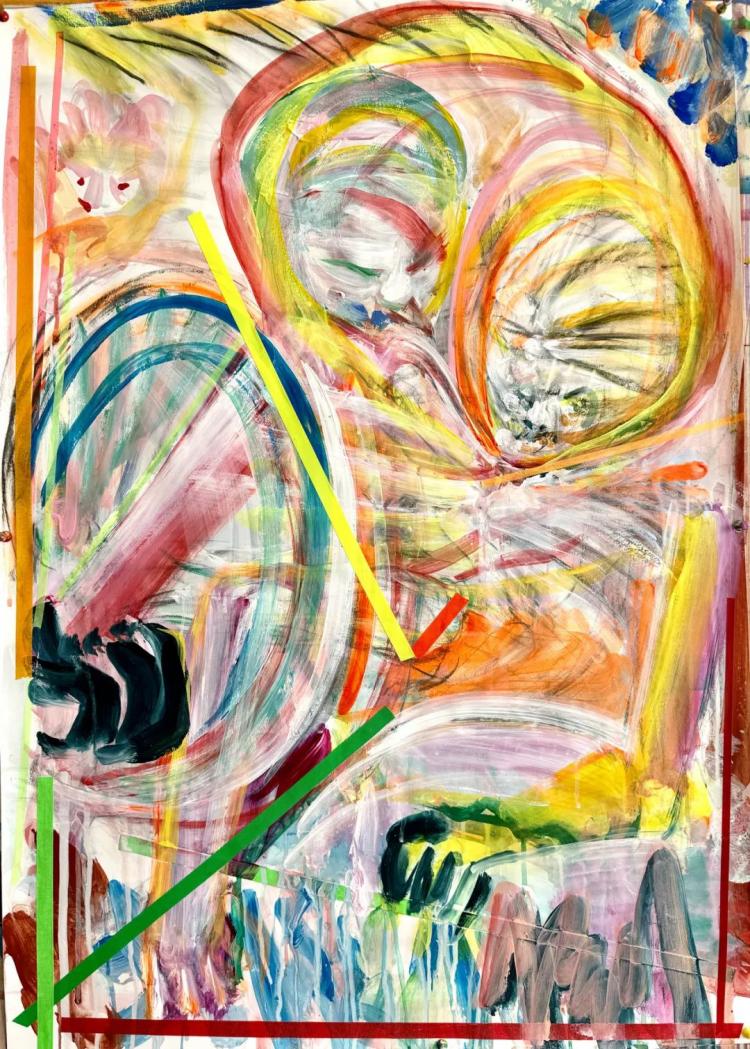

周力《曼陀罗之九》

布面综合材料,180 × 180 cm,2024

尹朝阳最近的变化也很让人惊喜。从画面中看,我认为旅居英国的经历对他会产生一定的影响,显而易见的是对于画面的表现力和对绘画语言的纯粹性研究,都更加深入。尹朝阳的最新作品也说明了,即便是传统的绘画媒介,在艺术家结合当下和自我感受之后,一样能够得到不断的更新。

尹朝阳《撞击 - 5》

纸上丙烯,84 × 59 cm,2024

Q:

您在文章中说,当下的绘画演变成了“全新的艺术载体”,具体来说,“全新”体现在哪些方面?

鲁虹:

从中西艺术史中我们可以看到,绘画的功能和载体一直是在变化的。比如在西方文艺复兴时期,绘画更多是为皇族、贵族服务;后来又出现了一些主题性绘画,也多是画肖像,并为统治者与教皇进行歌功颂德。

后来到了苏联的社会主义现实主义出现以后,绘画的载体又发生了变化,主要是为主流意识形态和政治服务。我认为中国1949年至1976年的绘画显然是受了苏联的影响。

改革开放以后,中国的一些艺术家在新的历史洪流中实现了自我意识的确立,于是从“艺术工具论”的模式中转换了出来。从此,绘画的载体对于一些当代艺术家来说再也不是为外在需求服务,而是从自己的感受出发。

武艺《阳台之四》

布面油画,60 × 50 cm,2020

实际上,从80年代至今,绘画的载体仍然在不断发生变化。包括强调观念的表达、提倡新的方法论,对消费主义与一些异化现象的批判等等。

整体而言,50、60年代的艺术家,在绘画中会有意无意地融入一些历史意识、批判意识、忧患意识。这也是与更年轻几代艺术家所不同的。年轻艺术家们会因为社会大环境、教育和自身成长背景等原因更加关注身边的事,用的也是微小叙事,所以他们与关注宏大叙事的上一辈艺术家有了比较大的差异性。

Q:

更进一步来说,这种“差异性”体现在哪些方面?

鲁虹:

流行文化、影视文化与电子文化等前卫文化对年轻一代艺术家的影响显然比老一代艺术家更多,事实上,包括一些新媒体的元素也会被他们转换到绘画中来。

我注意到,年轻一代艺术家,更多关注与他们自己当下生活密切相关的场景,也多用微观叙事的方式。当然,这种视角虽有其优点,但缺点也很明显。我认为,在将更多视角放在自身的同时,还应加强历史和反思意识。

当然,这并不是艺术家本身的问题,而是教育和当下社会环境的问题。坦率地说,这也正是年轻一代艺术家很少有人能够成为有分量的代表人物的原因。

何多苓《探幽》

布面油画,200 × 150 cm,2023

Q:

在您看来,从80年代至今,中国当代绘画经历了哪几个比较突出的阶段?每个阶段有着什么样的特点?

鲁虹:

早年,我在深圳美术馆、上海美术馆、武汉美术馆等机构中已经持续策划了十几个以“图像转向”为题延伸出的展览,其中包括“观念的图像”“图像的图像”“嬉戏的图像”“变异的图像”“历史的图像”等。那个时候我或是按照艺术家的年龄段,或是按照主题来划分的。

比如在“观念的图像”展览中,我就选取了50年代出生的一些艺术家,包括王广义、张晓刚等。他们从“文革”中走过,更加关注国家和民族的命运,作品比较突出的是宏观叙事。

60后艺术家虽然也关注历史和社会问题,但不会进行那么严肃的批判,更多的是用调侃的方式表现自己和群体的无奈、反叛与不满。相比而言,这一代艺术家对图像的处理方式和态度与50年代的艺术家是不一样的。

郭伟《面具》

丙烯布面,60 × 45 cm,2023

稍后,在消费主义大行其道时期,70后艺术家成长起来了,比如尹朝阳、谢南星、张小涛等,他们无疑更加关注年轻一代人的生存现状。再往后的一些艺术家则常借用卡通形象来进行艺术表达,我觉得比较特殊的是韦嘉,他当初也曾借用过卡通形象来进行艺术表现,但他对成长经历和对周遭环境是有批判的。而到了现阶段,他已经从卡通中转换出来,并且转换得非常好。

应该说,80、90后艺术家虽然学术背景更宽泛,作品做得也更时尚,很漂亮,但是在整体上彼此之间好像没有太大区别,所以很难记住他们的名字与作品。总的来看,在他们之中,属于画小清新的作品比较多,而有力度的作品则比较少。

方力钧《2023.2.21》

陶瓷版画,23.5 × 19 cm,2023

Q:

“图像转向”在中国当代绘画语境中,存在什么样的特殊性?

鲁虹:

所谓“图像转向”绝对不是一个纯粹的形式问题,事实上它与观念、艺术家的立场、态度都有紧密相关。从王广义、张晓刚选择的图像,到方力钧他们选择的图像,再到卡通一代以及当下更年轻的艺术家所选择的图像中,我们可以看出每一代艺术家面对和处理的问题其实完全不一样。

另外,我想强调一下:中国的艺术家在和西方艺术家拉开距离的过程中有两个比较突出的方向值得肯定:一个是关注当下社会现实,以从中寻求灵感;另一个则是借鉴和学习中国传统绘画的表现元素,以表现艺术家的当下感知,当然,与此同时他们也把西方的元素很好地融入进来了。

尹朝阳《超载》

布上丙烯,112 × 137 cm,2024

Q:

绘画就是图像的艺术,艺术家在当下,很难不去面对新科技带来的图像生成和广泛传播,那么艺术家怎样赋予图像以绘画意义?

鲁虹:

现在的确也有很多艺术家会借助网络传播的“二手图像”进行创作。我之前做“图像的图像——中国当代油画展”的时候,就强调过这个问题,在我看来,如何选择图像其实与艺术家的文化态度和立场有关系。因为鲜明的立场和态度,往往会赋予图像以新的意义。比如安迪·沃霍尔就借用了商业社会的广告图像来批判消费社会的价值观,此类作品很多,在此不赘。

我一向认为艺术家是人类的感官,对当下应该有敏锐的感知力。许多优秀作品足以表明,只有在发现问题和面对问题的前提下去处理图像,图像本身才会产生意义。

文章来源:99艺术