摘要:中国书法对外传播的问题,不仅是美术交流问题,在很大程度上也是中西文明对话平台和视角的问题。在今天的世界文化体系中,中国书法担任着非常奇特的角色:它既是传统文化宝藏,又是一门前卫的艺术;一方面能够体现中华文明的悠久传统,另一方面可以给拥有其他艺术传统的国家提供新鲜的审美营养。其实,通过客观对待中外交流史以及系统地挖掘相关史料和实物可知,近代以及古代的对外书法传播情况比我们想象的更为丰富多彩,不仅是古代文明交流史的灿烂页面,而且是当今全球化世界应该参考的历史经验。通过历史材料的梳理和当代学术现状的分析,本文拟对将来的书法传播和中西文化交流提出一些想法和建议。

关键词:中西交流;书法传播;审美标准;书法鉴赏;中外翻译

中国书法对外传播的问题,不仅是一个美术交流的问题,在很大程度上是一个中西文明对话平台和视角的问题。艺术现象虽然在物质载体方面都有它客观存在的一面,但从精神层面的审美欣赏和创作实践来看,它又非常主观,因其产生的历史传统和人文环境形成了一套外行不容易一目了然的技法和审美体系。事实上,艺术现象都有“硬件”与“软件”两面。因此,即使现有大量的硬件材料,假如没有软件去解读并且发挥它们的作用,也只能相当于一大堆物质材料的积累品而已。反过来,假如精神理想与审美情趣不落实在具体艺术创作和艺术品本身之上,不把它继承下来,久而久之原有的艺术灵魂也会消失。就中国书法艺术而言,它是中国文明体系中一个非常传统的艺术现象,至少有两千年的历史了。但从世界文明和世界艺术各个传统来看,因为书法与其他的视觉艺术有很大的区别,常常与西方近现代抽象画作对比讨论,从这个层面来看它又是一个非常新颖的前卫艺术。

显然,中国书法如此的二重性对书法传播带来一定的困难。首先,因为书法是汉字文本的艺术,也就是说它的表现方式是汉语的文本载体,不是任意使用汉字形体来完成创作的。[1]因此,不会汉语,不熟悉用汉语书写的文本,根本不可能掌握基本汉字形体,更遑论能够识别篆书和草书字形。换句话说,为了达到得心应手、胸有成竹、意在笔先等创作状态,必须得记住用不同书体书写的大量的汉字。显然,不学会汉语和文言文是根本做不到的。其次,因为跟许多国家一样,近几十年中国也接受了西方书写工具如圆珠笔和铅笔,中国传统的日常书写习惯受到了极大的冲击,把原来自然书写的“毛笔字”变成有一定艺术创作目的或修养的“艺术”,导致西方经常提及的“calligraphy”一词指的并不是以王羲之(303—361)、欧阳询(557—641)等名家为代表人物的书法艺术,而是用毛笔写字而已。[2]因此,许多在欧美开设的“书法课程”基本上只是在学习汉语教程框架下的补充而已。显然,这不仅违背了几千年书写汉字的习惯,而且导致中国人自己也需要较长的入门实践才能掌握挥毫的基本技巧,更妄谈淋漓尽致地进行书法创作。

中国接受西方美术的教育体系已有几十年,在徐悲鸿(1895—1953)提倡的西方写实主义体系影响下,不仅许多高校创立了油画和雕塑专业,而且民间美术爱好者也越来越关注西方美术。反过来,虽然没有具体的数据可以参考,笔者推测西方艺术院校并没有受到书法或国画的任何影响,最多只是偶尔设立学习班或组织一些展览。笔者在2001年还在读大学时,曾经参加过一个中日韩书法代表团在意大利那不勒斯美术学院组织的中国书法活动,其中包括展览和讲座。与美院的专家们交流时发现,他们对书法和汉字形体一点概念都没有。虽然其他西方艺术院校会有教授中国书法的专业课,但这种情况不会太普遍。

其实,1956年巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso, 1881—1973)在尼斯接受张大千(1899—1983)拜访的时候,已经开始学习中国画。他向张大千请教了一些技法问题,这说明高端的艺术在本质上都是相通的,同时也说明艺术大家也有探索别的艺术传统的倾向。即便如此,一旦调查这种美术交流就会发现,有过这种开明眼光的人物为数不多。张大千见毕加索的前一年,著名英国科学家、汉学家李约瑟(Joseph Needham,1900—1995)在一次公开发言中已经强调西方中心主义在文艺方面的不良现状:

欧洲雕塑和绘画是“绝对意义”上的雕塑和绘画;是别的文明的艺术家们尚未成功达到的艺术效果。欧洲音乐才是真正意义上的音乐;其他音乐形式只是人类学的研究对象而已。而且,凡是欧洲人(或美国人)所认可的(包括生活方式、电影、文学等)也应是全世界都得认可的。[3]

李约瑟所批评的现象与今天的欧美对待书法的态度也有直接的关系。由于近几十年汉学研究在世界学术界越来越重要,出现了不少精通文言文的西方人,这批人接触书法研究和实践应该没有语言和文史知识上的障碍。只要统计近三四十年中国翻译出版的欧美学者关于中国历史、文学、宗教、美术等领域的出版物就会了解,西方并不缺乏研究中国文明的基本条件。[4]可是,一旦谈到书法研究时,情况正好相反,从国际汉学现状来看,好像最不愿意进一步接触书法文化的人却是西方的“汉学家”。值得注意的是,对汉字形体美和笔触质感最敏感的人反而是从事创作的艺术家或研究西方写本的专家。笔者2017年春天访学复旦大学,在旁听一次写本文化国际讨论会的时候,在场研究西方古写本的专家们反而比当时发言的汉学家们对中国写本的审美情趣更为敏感。实际上,正如上述提到的书法作为汉字文本的艺术,汉学家才最有条件接触和欣赏中国书法,但是目前并非如此,这是一个非常值得探究的问题。

显然,把中国书法放在今天全球化和信息化的世界环境下看,它的对外传播问题关系到如何对待整个人类文明的现状与发展的根本问题。人们经常以为现状与以往一样,把今天当作过去,一切被视为常态。但是情况更为复杂,今天发生的事,在过去未必有过,过去的现象在今天不一定还会继续发生。所以,客观对待人类史和系统地挖掘相关史料和实物可以看出,近代以及古代的对外书法传播情况比我们想象的更为丰富多彩,不但是古代文明交流史的灿烂页面,而且是今天全球化的世界应该参考的历史经验。

一、什么叫书法?

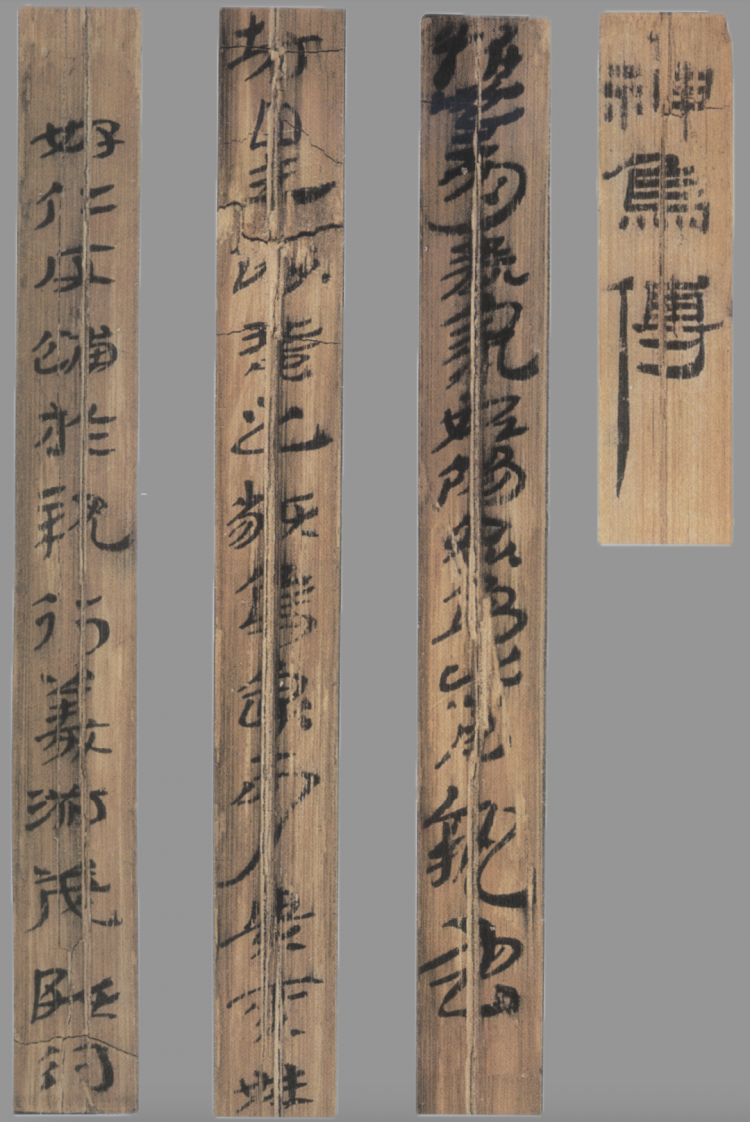

首先,书法是汉字的艺术,汉字是它的载体,没有汉字就谈不上书法。如此说来,自从有了汉字,也应该有了书法艺术的萌芽。近十年流行的“甲骨文书法”认为中国目前最早能见到的汉字符号已经带有书法表现。可是,如果要接受这种定义,就要面临理论上会写字的古代中国人是否都是书法家的问题。显然,书法之所以存在是因为在汉字符号的交际功能之上,书写者或读者都能看出一定的审美意味,并且有鉴藏作品的意识。西周(公元前1046—公元前771)青铜器铭文无疑算是“书法作品”,时人也应该能感受到它们在造型和笔触方面的美观。问题是,能够支撑如此简单的推理的依据并不多,因此一般学术界认为书法艺术的真正诞生是在东汉(25—220),文人因为草书的发展有了空前的创作余地,终于突破了仅以“文以载道”为主的书写理念。笔者认为西汉末年,因为大汉帝国的行政需要,汉字书体演变成相互之间有突出区别的形式——即以篆、隶、草为主——同时还要求官员对所有书体有一定程度的掌握,自然而然出现了之前尚未成熟的一种对汉字形体美观更加敏感的态度。[5]比如《神乌傅(赋)》(公元前1世纪下半叶,连云港市博物馆藏)竹简首行使用工整的隶书(图1),正文使用潇洒自如的章草,对美感的追求已经相当明显。湖北出土的秦简表明,在公元前3世纪末,使用毛笔的熟练和精致程度已经能够在极小的空间内写出极为工整且充满笔力的汉字,[6]因此书法在公元前后1世纪的出现并不是一个突然发生的现象。

图1.《神乌傅(赋)》,竹简,公元前1世纪末,现藏于连云港市博物馆。

那么,这个历史背景说明,真正意义上的书法艺术的中外交流也只能从这段时间开始。中国周围的国家,除了印度以外,在公元前并没有使用过文字,东亚的朝鲜半岛和日本也只是在4—5世纪左右才从中国引进了文字。也就是说,即便这些中国的邻国具有自己的文化习惯和工艺审美,也只能用“汉化”的模式来接触文字或书法文化。

值得注意的是,公元前后1世纪书法崛起的时代正好是丝绸之路开拓不久后,欧亚大陆和来自很远的地区的不同民族首次比较直接地进行交流。众所周知,丝绸之路美术的亮点是佛教艺术,包括壁画和雕塑,新疆克孜尔(Kizil)石窟(始建于3世纪末—4世纪初)和甘肃敦煌莫高窟(始建于4世纪中叶)都是世界美术的宝藏。甘肃和新疆的古代艺术创作受到了许多中亚以及地中海文明的影响,有非汉族工匠参与创作工程,这已经成为中外美术交流史的一个重要研究领域。[7]以这种美术交流的氛围为背景,重新思考书法在西域的传播问题,一定会带来新颖的视角。

二、什么叫西方?

严格地讲,关于西方的定义,今天大致指欧洲和北美洲,在某种程度上,虽然澳大利亚和新西兰并不位于中国以西的地方,但它们也属于所谓“西方”的国家。已有学者总结,第二次世界大战后的“西方”概念不仅指历史地理的范围,而且是一个包含许多文明经济模式和道德观念的概念。[8]今天东西方或南北方的对列概念不符合古代历史地理的复杂情况。虽然今天的世界有相对的东西方概念,但就中国古代文献而言,所谓的西方只是一个在更广大的地理观念范围内的区域而已。早在班固编撰的《汉书》里,“匈奴”“西南夷两粤朝鲜”和“西域”都有专门论述,[9]初唐时编撰的《隋书》同样也有“东夷”“南蛮”“西域”和“北狄”之分。[10]

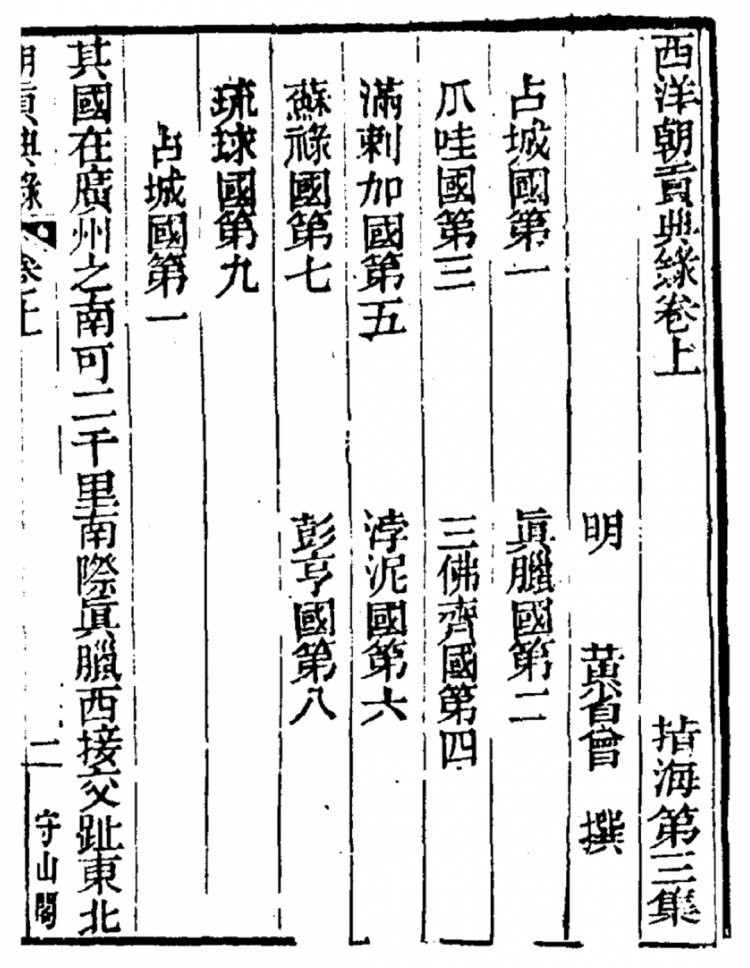

据历史文献来看,中国对其以西的国家和地区的总称包括“西域”“西洋”和“西方”,三个词是不同地理交通条件和历史阶段下的专指。在汉武帝(刘彻,公元前156—公元前87,公元前141—公元前87在位)时代“始通西域”,[11]所谓的“西域”基本上是指中亚和印度。[12]当时的中国与不同区域的民族打交道,并不局限于西边的地区,如活动在北方草原的匈奴或定居中国东北的东夷等。公元前2世纪末到公元11世纪初丝绸之路时代,虽然陆路和水路两大交通渠道都有,[13]但因为使者、商人和僧人在欧亚大陆往来相当频繁,与中国政权关系近的地方如中亚绿洲龟兹(Kucha)、大宛(Ferghana,今乌兹别克斯坦)、安息(Parthia,今伊朗)、天竺(今巴基斯坦和印度)等才是中国所熟悉的“西方”。就唐僧玄奘(卒于664年)著名的《大唐西域记》而言,其范围包括中亚、印度、波斯和东罗马帝国。[14]从宋代开始,欧亚大陆因为伊斯兰王国阻碍了贸易往来,中西交流以海洋交通为主,因此出现了“西洋”的说法。不过,在欧洲人在16世纪首次抵达中国以前,也就是西方传教士来华之前,据黄省曾(1490—1540)《西洋朝贡典录》(图2)等资料,“西洋”是指东南亚、印度、波斯、阿拉伯和东非海岸一带,不包括地中海和欧洲。[15]从意大利传教士艾儒略(Giulio Aleni,1582—1649)《西方答问》一书问世后,中国才了解到“欧罗巴”(即欧洲)和“西方”世界。[16]

图2.《西洋朝贡典录》1841年刊本。

随着近现代中西在经济、文化及战争方面的历史演变,“西方”在今天被看作一个大的文化体系,与以往的地理概念有极大的区别,所以一旦面对所谓“中西交流史”问题,首先要弄清到底所谓的“西”是指整个中国以西的地区还是专指“欧美”(严格地讲不包括东欧)。

下面以中古时期和近现代时期两个历史阶段对“西域”的书法传播和“西方”书法传播作出相关的论述。

三、中国书法与“西方”的结缘:中古时期

以上的章节表明,世界史有过交流频繁与交流不频繁的时代。以没有绝对封闭的时代为前提,尚能发现各个时代都有过不同程度上的交流。就西汉中期以前而言,中外有过交流,但是主要局限于物质层面,尚未涉及艺术或精神上的直接影响。可是,丝绸之路开通之后,至少一直到唐朝中期,欧亚大陆的交流不仅非常频繁,而且涉及很多方面,包括外交、贸易、宗教和美术。如此丰富的交流不仅因为贸易利益或交通方便,更因为两地的人们有探索和了解对方的精神需求。就最著名的朝圣者法显(约337—422)、玄奘和义净(635—713)而言,他们只是一个更大的僧人群体当中成功抵达印度并安全回到中国的几位而已,从义净《大唐西域求法高僧传》可以了解7世纪朝圣者的基本情况。[17]这说明,中国僧人有主动去“西域”的意识,甚至像玄奘那样,还有违背国家禁令逃往中国以外的边境的犯罪行为。[18]

同样,印度佛教因为从阿育王(Aśoka,卒于公元前232年)时期开始有对外传教活动,中亚贵霜帝国(Kushan,1—4世纪)也继续推广传教,因此大量的印度僧也来华定居,进行翻译佛经等工作。但是到了10世纪左右,伊斯兰教在北印度普遍流行,佛教基本衰落了,虽然还有少数的印度僧来华译经,中印交流已不像从前那样活跃。(图3)[19]

图3.《印度与中国》中译本。

丝绸之路时代,除了来华传教的僧人以外,还有来自不同地区的商人和使者,这些人士都是当时文化交流的参与者,起到了不同程度上的作用。尤其是中古时期,中国接受了大量的外来文明,成为中外学术界重要的研究领域。[20]

在如此开放的丝绸之路文化交流时代,笔者已经提出,[21]书法的对外传播并不局限于东亚各国的汉文化输出,反而已经具备“向西”书法交流的条件,主要原因有二。

其一,不仅在边界地区的交通要道,而且在京师等大都市活动的外国人,都有可能与书法高手交流过。虽然史料没有直接记载,我们知道早在书法自觉时代的东汉时期,“草圣”张芝(?—192)和“以善草书知名”的“敦煌五龙”之一的索靖(239—303)皆出生于敦煌[22],后者撰写了早期书论《草书状》。索靖有过洛阳太学的经历,是一位“才艺绝人”且履历丰富的官员,曾担任过西域戊己校尉和酒泉太守[23]。“西域戊己校尉”掌管高昌屯田事务[24],酒泉虽然东距高昌800多公里,但是一个中西交通要地。索靖任职两地,无疑接触过当时西晋领土以外来自中亚等地的外国人,也不排除他可能曾经向有一定“文化修养”的西域人示范过书法佳作。

典型的有一定修养的西域人是与佛教翻译工作关系密切的中亚和南亚僧人,他们应该最有条件观摩到精美的汉字真迹。笔者已经提出,[25]书法也是佛教进入中国后为巩固自己地位和推广影响力而采取的一种有效宣传工具。

据《高僧传》(成于530年)记载,4世纪下半叶活动于江南剡县的康法识,不仅“以草隶知名”,而且与同样有西域血统的康昕(生卒年不详)“各作右军草,旁人窃以为货,莫之能别”。显然,除了精通王羲之草书以外,康法识还善于抄经,我们可以想象他书写的佛经一定具有相当高的书法价值[26]。部分“西方人”还受过广义的书法教育。如《大晋龙兴辟雍碑》(278年,今在偃师太学遗址)碑阴中提到四名西域来的“散生”:朱乔尚建、王迈世光、隗景大卿和隗元君凯(图4)。[27]除了精通草隶的索靖在太学活动过以外,宫廷教育机构中还有专门教授书法的教师。据《晋书》记载,荀勖(卒于289年)在270年左右曾经被立为“书博士,置弟子教习”,以钟繇(151—230)和胡昭(165—250)为范本[28]。

图4.《大晋龙兴辟雍碑》碑阴记载的西域散生,278年。

除了康法识和康昕,我们知道北齐时代(550—577)还有一位造诣很高的西域画家——曹仲达(生卒年不详),“本曹国人也。北齐最称工,能画佛像,官至朝散大夫”[29]。我们不知道有西域血统的曹仲达汉化程度有多高,但可以推测,既然北齐有过在绘画方面如此有成就的西域人,书法方面也应该有过类似的情况。

就汉化的西域人而言,唐代还有卖书画作品的胡人。书法家和鉴赏家徐浩(703—782)在《古迹记》提到贩卖书法古迹的“商胡穆聿”:

天宝中,臣充使访图书,有商胡穆聿在书行贩古迹,往往以织成褾(裱)轴得好图书。[30]

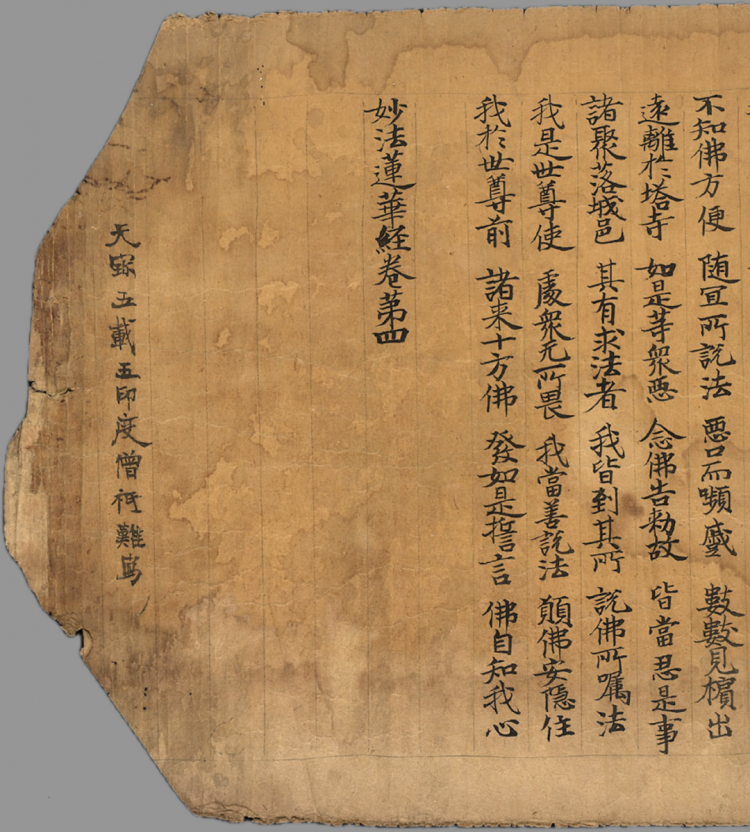

虽然在唐代有不少西域来的外国人安居于此,并担任官职,但现存实物只有一处书迹明确是东亚以外的人士所写,即中国国家图书馆藏敦煌写经BD06847《莲华经》卷四(746年),卷末有一手与正文书风截然不同的题记,由印度僧祇难(生卒年不详)亲笔书写:

天宝五载五印度僧祇难写。

图5.《莲华经》(BD06847)(局部)及印度僧人祗难的题记,746年,藏于中国国家图书馆。

这里所谓“写”不是指“具体进行抄写活动”,而是指“让人抄写”,即“出钱制作”的意思[31]。

到了唐代,中国对中亚和西亚的影响扩大,有不断朝贡的使者,还有逃难到中国的外国皇家子弟。[32]阿拉伯7世纪中叶侵略波斯以后,波斯王俾路斯三世(Pērōz/Fīrūz Ⅲ,卒于679年左右)先避难于吐火罗(今阿富汗),673年左右抵达长安,其子泥涅师(Narseh,卒于709年左右)在长安期间还当了质子。我们可以想象,泥涅师在宫廷做质子时有过多次机会直接观摩第一手书法材料。无论是7世纪70年代精美的宫廷写经还是673年1月1日立于长安弘福寺的《集王圣教序》,泥涅师正好处在一个可以欣赏众多书法精品的人文环境。而且,需要强调的是,他也能直接接触精通书法的将军裴行俭(619—682)。[33]

其二,唐朝时期,中国对西域的影响扩大了。从640—790年所置的安西都护府包括了今天的新疆到哈萨克斯坦巴尔喀什湖、咸水湖一带[34],可以想象唐朝与西域各国交往有多么频繁。1965年乌兹别克斯坦阿芙拉卜城址(Afrasiab)发现了7世纪下半叶康居(即撒马尔罕)粟特国王贵族住宅的壁画[35]。即便康居国是唐朝羁縻都督府,但在壁画中描绘了来自中国的使团,包括突厥和朝鲜半岛使者,显示出当时欧亚大陆的紧密文化往来。这种文化融合的典型的例子是康国王屈术支(活动于7世纪初)625年“遣使狮子,太宗嘉其远至,命秘书监虞世南(558—638)为赋”[36]。今天已经无法看到《狮子赋》写本,但从太宗喜爱虞世南的书法可推测,《狮子赋》草稿的笔势一定相当美观,上奏太宗的最终版本也可能是他亲手写的精美小楷。基于唐朝与康国的紧密关系,我们可以推测宫廷很有可能会把一篇《狮子赋》的抄本,甚至虞世南亲手书写的写本赐给屈术支王。

除了接受朝贡以外,中国也派出了使者到西域各地,并且以摩崖题记[37]或碑刻的形式强调大唐的政权。在645年,被派遣到印度“巡抚”的李仪表、王玄策等22人,在摩伽陀国摩诃菩提寺(即今天的Bodh Gayā)立了一方《菩提寺碑》(已佚),由“典司门令史魏才书”[38]。从这则记载我们可以推断在中国朝圣者较为密集的印度应该有过种种跟中国石刻和文书有关的更多实物,同时也证明中国使团除了负责官方交流的官员以外,还会有专门的书手和刻手随行。这点从658年左右王玄策在西藏吉隆县下令刻的摩崖碑铭《大唐天竺使出铭》也可以找到旁证(图6)[39]。这通石刻楷法和刻工相当精致,无疑是唐朝宫廷有意识地留下中国书写文化痕迹的反映。

图6.《大唐天竺使出铭》,摩崖碑铭,658年。

以上论及,书法自觉时代相当于丝绸之路开通后不久的时期。同样,建立中国书法经典的时代也正好是外国人不断来华从事各种行业的时代。笔者以为,我们今天因为一些成见,很少注意到历史客观存在的事实,比如唐代长安是当时世界上最国际化的城市,它同时也是书法作品的汇集地,如张怀瓘(活动于8世纪初)写于754年的《书估》一文所证明的那样。[40]即便中亚等地区来华的使者、商人和僧人都无法进入中国文人书法市场,必须承认有不少后来成为书法名作的石碑都是提供给社会欣赏的书法作品,绝大部分立在当时的寺庙中。[41]我们也不妨再进一步推测,长安僧团委托弘福寺沙门怀仁(活动于670年)作著名的《集王圣教序碑》(673年1月1日立于弘福寺),除了对佛教中国化作表态以外,也是在强调中国在整个佛教世界的重要性。从这个角度看“书法传播”,或许古代也有过不少《集王圣教序》的拓片跟柳公权(778—865)《金刚经》(刻于824年)一样,曾经流传到敦煌以及敦煌以西的地区,目的是以美观的汉字书法传播佛教的经典和教义。

综上所述,丝绸之路时期的中国,不仅对日本和朝鲜半岛的文化影响深远,也有可能通过政治、文化、经济和宗教交流极为活跃的欧亚大陆,进行多方向有意识的文化输出,这是一个更为错综复杂,需要进一步探寻的人文大网络。因此,古代欧亚大陆这种多元化的往来交流给我们今天的世界带来了珍贵的历史文化经验。

四、中国书法与“西方”的结缘:近现代时期

阿拉伯人在651年征服了萨珊波斯以后,逐渐往中亚东向扩张,丝绸制造技术传播到波斯和拜占庭帝国。因为安史之乱等内部因素导致唐朝中央集权弱化,中国彻底削弱了在中亚的影响力。到了宋代,中外水陆交通越来越发达,瓷器等商品也不方便沿着沙漠的绿洲通道运输到中亚以及西亚市场[42]。虽然宋代仍然有不少西域和尚来华和中国朝圣者到印度[43],而且中国僧人在印度领土内还留下了石刻遗迹[44],但佛教已经不是亚欧大陆最流行的宗教,已经无法起到文化桥梁的作用,中国的政策也失去了从前那种广阔的国际视野。蒙古人统治下的元朝虽然又一次统一了亚欧大陆,给丝绸之路再次注入了新鲜的活力,波斯美术也吸收了不少中国绘画因素,实际上元代是一个从中亚和内地往蒙古国首都哈拉和林(Karakorum)运输物品的时代。[45]在这种情况下,华夏文化在当时的影响往往局限在东亚区域内。明代依旧维持了海上水路的贸易往来,16世纪中叶广东地区首次跟葡萄牙人交往,其后中国与欧洲才进入了直接文化交流的阶段。

早期在中国活动的传教士以及其他西方人,至少在19世纪上半叶以前,基本上没有意识到书法的存在,也无法从内心认可中国画的艺术价值。1700—1703年期间在宫廷活动的意大利世俗画家聂云龙(Giovanni Gherardini,1655—约1729)内心认为意大利绘画和建筑胜于中国的绘画和建筑。[46]传教士和画家对书法的忽略最突出的例子是赫赫有名的西方宫廷画家郎世宁(Giuseppe Castiglione,1688—1766)。郎世宁虽然直接接触到乾隆时代的宫廷一流书画家,但他其实并没有对书法产生什么兴趣。[47]

同样来自意大利的著名旅行家马可·波罗(Marco Polo,1254—1324)在中国待过17年之久,他也没有留下关于中国书画的记载和评价。[48]而比马可·波罗晚50年的摩洛哥旅行家伊本·白图泰(Ibn al Battuta,1304—1368/1369)却在其《游记》(图7)中写道:“绘画之高妙,世界人种,莫可与中国人伦比。”[49]可是,因为欧洲传教士和世俗人士在艺术方面受到以文艺复兴为核心的艺术自豪感的影响,也很少会发现中国美术独有的魅力特征。如英国学者苏立文(Michael Sullivan,1916—2013)所指出的那样,“现代表现主义画家教会了西方人如何欣赏董其昌的成就,这种欣赏在塞尚(Paul Cézanne,1839—1906)之前的时代是不可能做到的。”[50]显然,西方有意识地接触中国书画文化是从19世纪下半叶开始的,而且还会通过作为媒介的日本来收藏中国绘画作品。[51]1886年大英博物馆出版了一部《日本和中国绘画目录》,其中记录了114幅中国画的作品,主要是英国收藏家威廉·安德森(William Anderson,1842—1900)居住日本期间搜集的藏品,在1881—1882年间为大英博物馆所购。[52]

图7.《伊本·白图泰游记》中译本。

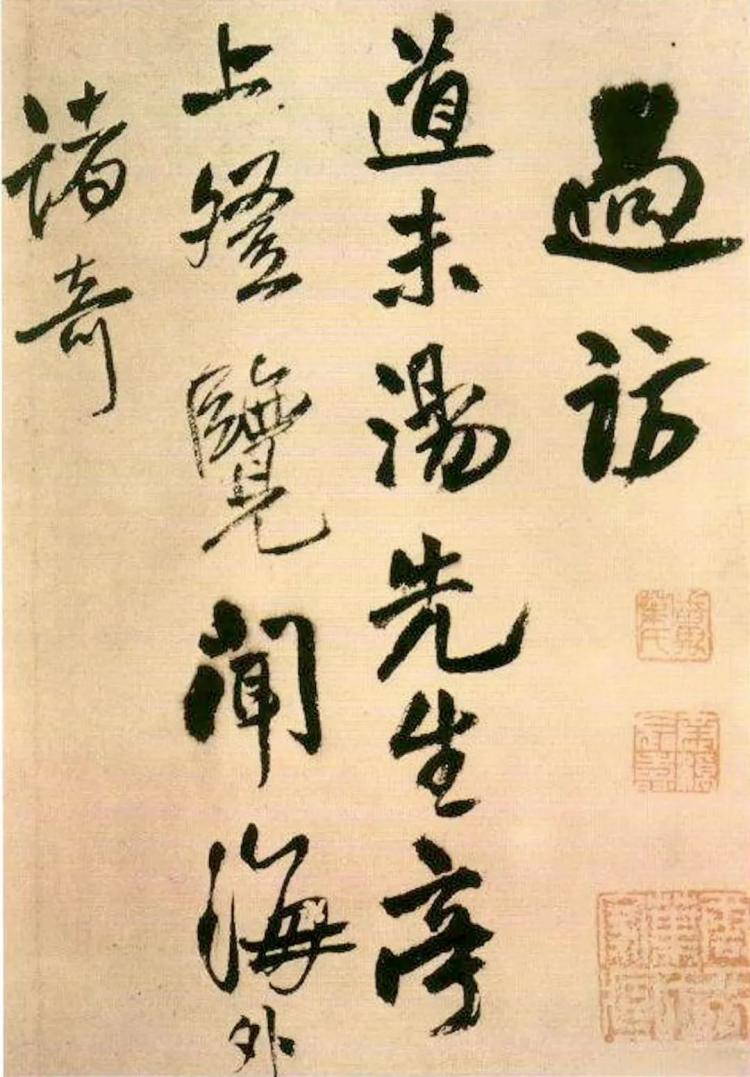

就书法与现代西方人的最早接触,严格地讲应算是王铎(1593—1652)在1645年给德国传教士汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592—1666)写的一首《赠汤若望诗翰》的诗册页(图8)。从诗歌内容来看,王铎的目标是向有官位和一定影响力的汤若望求助帮忙。因此,这幅字并不意味着王铎有对外传播书法的意识,只是中国传统人际习惯中用书法来谋利的一个例子而已。

图8.王铎,《赠汤若望诗翰》(局部),册页,1645年,现藏于美国旧金山亚洲艺术博物馆。

从汉字文字系统的层面来讲,的确有不少西方人对不同字体进行研究,比如马礼逊(Robert Morrison,1782—1834)在1815年出版的《华英字典》(A Dictionary of the Chinese Language in Three Parts),每个字条除了楷体还附上篆体和草体。不过,此字典不但对“书”字的解释没有加上“书法”之含义,而且就全部英文词汇而言,也根本没有提到相当于中文“书法”的英文“calligraphy”一词[53]。

实际上,在1826年首次译成西文的书法文献《间架结构九十二法》,也并没有提倡书法的艺术或文化价值,只是把书法视为可以让英国人改善手写汉字效果的实用技巧。因为中国官员和文人当时蔑视西方人的文化修养不如华夏人,翻译者约翰·弗兰西斯戴维思(John Francis Davis,1795—1890)的目的在于获得中国官员的认可。难怪,他在翻译“书法”这个词时并没有选择来自希腊文“kalligraphia”的“calligraphy”一词,反而采用的是罕见的“eugraphia”,其含义可以解释为“正确标准地或和谐得体地书写”[54],与“漂亮地书写”的“calligraphy”有本质上的区别。

恐怕只有在19世纪中叶,西方人才开始注意到“汉字的艺术”的文化地位。从英国传教士麦都思(Walter Henry Medhurst,1796—1857)1842年出版的《汉英字典》可知,虽然“书法”一词被解释为“the method of writing”(书写的方法),与真正意义的“书法”仍然有一定距离[55],但他对“书”字倒是加上“the art of writing”(书写的艺术)的解释。

《兰亭序》最早的西文译本是意大利传教士晁德蒞(Angelo Zottoli,1826—1902)的拉丁文译文[56](图9),但他并没有提及这篇文学作品的书法意义。直到英国外交官、汉学家翟理思(Herbert Giles,1845—1935)1892年出版的《华英字典》(Chinese-English Dictionary)中才把“书法”译成“calligraphy”,包括将“善书”的人解释为“calligraphist”(那时候英语所谓的书法家——今天通用的calligrapher)[57]。

图9.晁德蒞的《兰亭序》拉丁文译文。

十几年之后,法国军人米约(Stanislas Millot,活动于1900年前后)把著名的草书字典《草字汇》译成了法文,于1909年在巴黎出版。[58]同时,英国籍匈牙利探险家、考古学家斯坦因(Aurel Stein,1862—1943)和法国东方学家伯希和(Paul Pelliot,1878—1945)在敦煌获得了上万件的中古时期写本,并且把它们带到欧洲,其中包括大量的南北朝和隋唐遗书精品。虽然这些遗书的艺术性主要为中国和日本学者所重视,它们仍然算是欧洲最丰富且最精致的汉字书写宝库[59]。

其实,20世纪初不少迷恋中国美术的西方人,早就意识到书法在中国美术体系当中的绝对地位。就书法家代表王羲之而言,除了英国学者翟理思在其《中国名人辞典》(A Chinese Biographical Dictionary)(1898年)“王羲之”的词条中记载他“挥毫的奇妙才能”(marvellous skill with the pen)[60],最突出的例子是瑞典籍芬兰学者喜仁龙(Osvald Sirén,1879—1966)的《中国早期绘画史》(A History of Early Chinese Painting)的序言对王羲之的美术地位有如下评价:

实际上,在中国没有任何一位艺术家比王羲之获得了更普遍的崇拜[61]。

在喜仁龙看来王羲之不仅是中国最有名的艺术家,而且中国书法的文化含义实际上高于绘画。最早介绍书法文化的专著1935—1938年间在美国、法国和英国出版,[62]但是这些书在深度和叙述方面存在若干不足。就西方第一部介绍中国书法的西文著作——美国学者杜瑞斯克尔(Lucy Driscoll,1886—1964)和日本艺术家户田氏(名讳不详,Toda Kenji,1880—1976)合著的《中国书法》(Chinese Calligraphy)而言,中国文人孙晓梦(生卒年不详)早在一篇发表于1935年的书评中提出,此书的叙述方式对西方读者准确了解中国书法并不理想。[63]

对书法比较积极的重视,应该是20世纪五六十年代以后,欧美在汉学和美术研究方面,逐渐注意到书法的意义。许多介绍书法史以及对某个书法家做专题研究的著作陆续问世,同时也有不少西方人收藏书法作品,欧美博物馆也开始举办一些以书法为主题的展览,包括古代和当代的作品。[64]1981—1983年间编的《欧米收藏中国法书名迹集》总共收录212件书法墨迹及4件拓本。[65]其实,结合图录和若干欧洲馆藏机构的相关介绍可推测,[66]目前美国、欧洲(包括经常被忽略的东欧国家)收藏书法作品的总数应该超过212件,遗憾的是,还没有人做过全面的统计(这些藏品的具体艺术水平当然是另一个问题)。如饶宗颐(1917—2018)主编的《法藏敦煌书苑精华》说明的那样,[67]敦煌遗书当中还包含不少具有书法价值的字迹。

另外,目前也尚未有人整理过关于书法研究的西文论著的详细目录,所有问世的论文只是粗略地收录了一些零散的文献题名,并没有系统挖掘书法研究论著的全部情况。以英文学术专著、展览图录、论文集以及书法教材为对象,从1935年到2023年笔者初步统计了60几种出版物,再结合法文、德文、意大利文等欧洲语言的专著也达到上百种论著。[68]

20世纪下半叶欧美的美术爱好者欣赏和接触书法的一些条件前所未有,美国著名中国美术史专家高居翰(James Cahill,1926—2014)1962年在纽约提及顾洛阜(John Crawford,1913—1988)藏书画展时坦白道:

仅有极少数西方学者能够鉴赏书法,我们大多是从圈外欣赏,但凡心里有数,都不会妄言其水平高低或断其真伪……[69]

从20世纪下半叶以及21世纪初的现状来看,即便国际学术界对中国书法以及对中国汉语文字文化有了空前的普及,但从本质上来说,如何认知书法的世界意义仍然是个尚未解决的问题。因为书法欣赏需要漫长的实践才能懂得作品的“笔法”以及相关“笔意”境界,尤其在今天电子文本盛行的世界,恐怕这是很少一部分特别有毅力的外国人才肯下的功夫。无论如何,从中国文明的传统精髓来看,确实也没有第二方案:除了对中国文明史有相当的了解以外,认知书法还离不开欣赏书法的眼力,而欣赏书法离不开书法实践。因此,传播书法只能通过具体“文化人交流”的路才能走得通。

即便西方学术界和艺术界有这些不足,但近35年的中国出版业对欧美出版的有关书法的专著越来越有兴趣,目前至少有五种论及书法的欧美学者[70]用英文写的书已经翻译成中文。[71]从1987到2021年的35年里,5部跟中国书法有关的英文书被译成中文,但据笔者所知,没有任何一位中国学者在书法方面的著作被翻译成英文并且在欧美国家出版。2007年耶鲁大学出版社和中国外文出版社联合在美国出版的大开本《中国书法》(Chinese Calligraphy),虽然主要收了中国知名学者的论文,但并不算一部从中文译成英文的对外译本专著。[72]唯一跟书法有关系的中国图书被译成英文的例子是著名的裘锡圭的《文字学概要》,2000年美国出版了英译本,[73]可以概括性地说是5:1的比例。这种逆差与中国出版业二十几年前的引进和输出图书的趋势基本吻合:据国家新闻出版署的数据可知,2000年中国引进的外国图书7343种(美国和英国图书占一半以上,4161种),[74]向国外输出的图书才694种,[75]约10:1的比例。可是,到了2019年,引进的国外图书虽然上升到15684种,[76]向国外输出的图书也增加到13680种,但是一半以上(7017种)是向美国和欧洲以外的国家输出,因此比例应该在2:1左右。[77]与此趋势相悖,属于中国本土艺术的书法,当然并不缺学者和出版物,可是即使在中国图书输出总量快速增长的历史阶段,书法领域仍然处在一个“学西方”的状态,这是一个需要进一步深入思考的问题。

严格地讲,只有一部跟中国书法有关的现代出版物最终出版了英译版,但是此书原来是20世纪70年代由日本学者中田勇次郎(1905—1998)主编的中国书法史的日文论文集,1983年日本平凡社与美国Weatherhill出版社联合出版了英文版。[78]值得注意的是,与1976年同两家出版社出版的《日本书道艺术》(The Art of Japanese Calligraphy)英译本一样,这两部著作都缺乏面向西方学术界的意识,无法给读者提供比较全面的书法史和书法文化的介绍,已经有西方学者针对《日本书道艺术》英译本发表严厉批评编者和译者的书评。[79]这说明,早在1976年,西方学术界已经意识到书法研究的复杂性,也非常明白假如想在西方出版书法有关的著作,需要注意到若干学术规范和研究视角的细节。目前专门为欧美读者策划的书法著作的译文本应是张天弓先生的《中国书法主要术语的释读和研究》,笔者除了负责英译以外,还撰写了序言、整理了词汇表,[80]希望能够给西方对书法的关注和对中国书法文化的了解带来一些活力。

需要强调的是,除了认真有效地编写相关的学术著作,书法传播,或者说西方有效接触书法,并不是一个把书法当作学习对象的简单关系。只有西方人意识到书法的文化地位和审美价值,意识到书法能够使自己的文化和审美世界更加丰富,才会主动直接接触和学习书法,并且产生真正意义上的“交流”。鉴于上述的欧美学术状况,恐怕还没到这个时候。

尽管高居翰上述的引文好像在否定西方人有感受书法魅力的能力,从若干西方名人的表述却可以看出,西方人并不缺乏对中国书法的价值和意义的认知。著名英国美术史专家E.H.贡布里希(Ernst H. Gombrich,1909—2001)1973年在牛津大学一次公开演讲时作出如下比较:

举中国书法为例,它在中国文化中的作用与我们文化中的音乐形成很好的对比。[81]

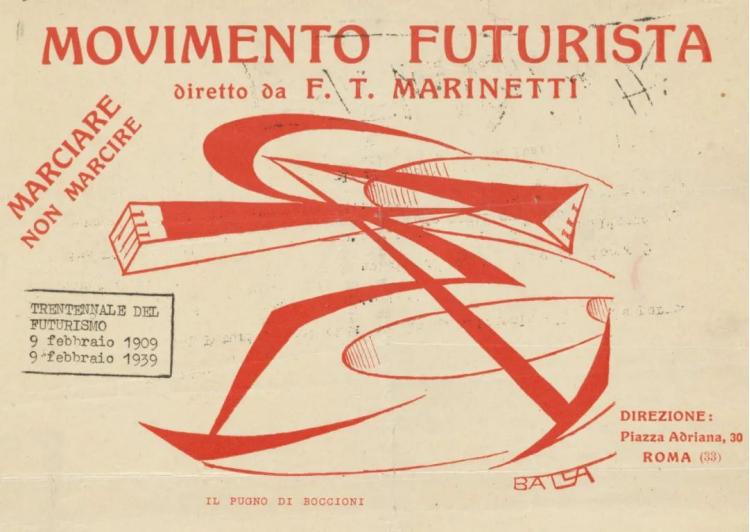

当然,这只是一番直观的比较而已,缺乏系统的支撑,但是至少说明西方美术史界有条件发现异国艺术——哪怕再陌生的艺术现象的意义所在。追究其根本原因,可以联想抽象画对欧美艺术的影响。美国著名收藏家安思远(Robert Hatfield Ellsworth,1929—2014)曾经声明,他欣赏并且决定收藏中国书法是因为他已经接受了西方的抽象画,显然他把书法与当代抽象画连在一起。[82]其实,在19世纪末长大的欧洲人已经具备欣赏和实践书法的条件。一方面居住在中国的西方人,即便先前不了解中国,来华以后很多人都感受到中国文人生活的魅力,如上述米约或荷兰著名外交官、学者高罗佩(Robert van Gulik,1910—1967),高罗佩在1959年还出版了非常详细的《书画鉴赏汇编》英文专著。[83]另一方面,基于现代科学对时间和动态的新认识,20世纪初有不少欧洲艺术家,全心全意探索如何在画面上有效地表现力量与速度。尤其是1909年诞生于意大利的未来主义运动(Futurismo),无论在文艺理论探索还是在创作方面,都有许多与书法艺术的共同点,如翁贝特·波丘尼(Umberto Boccioni,1882—1916)。因此,不少未来主义艺术家们发现多维线条形态的组合可以把动感的“美”表现出来,[84]如贾科莫·巴拉(Giacomo Balla,1871—1958)1915年画的一幅题为《波丘尼拳手之力线》(Linee forza del pugno di Boccioni)的作品所表现的那样(这幅画后来被选为整个意大利未来主义运动的标志)(图10)。笔者推测,假如这些艺术家们当时有机会接触中国书法家以及中国书法经典作品,想必会很积极地学习书法,并且用中国的毛笔进行艺术创作。

图10.贾科莫·巴拉,《波丘尼拳手之力线》,1915年。

显然,西方人对书法会有兴趣是个客观存在的事实。至少从1980年中国开始大量接受留学生以来,陆陆续续开设了书法兴趣班或正式的专业方向。就笔者的个人经历而言,2000级的中国美术学院书法留学生班进修生有6位西方人和6位日本人。要进一步研究书法传播问题,也应该系统地整理留学生的相关数据,观察他们后来的生涯是否与书法仍然有缘。据笔者所知,尚未有人做过这方面的统计。

五、结语:书法在今天的研究与创作的空间

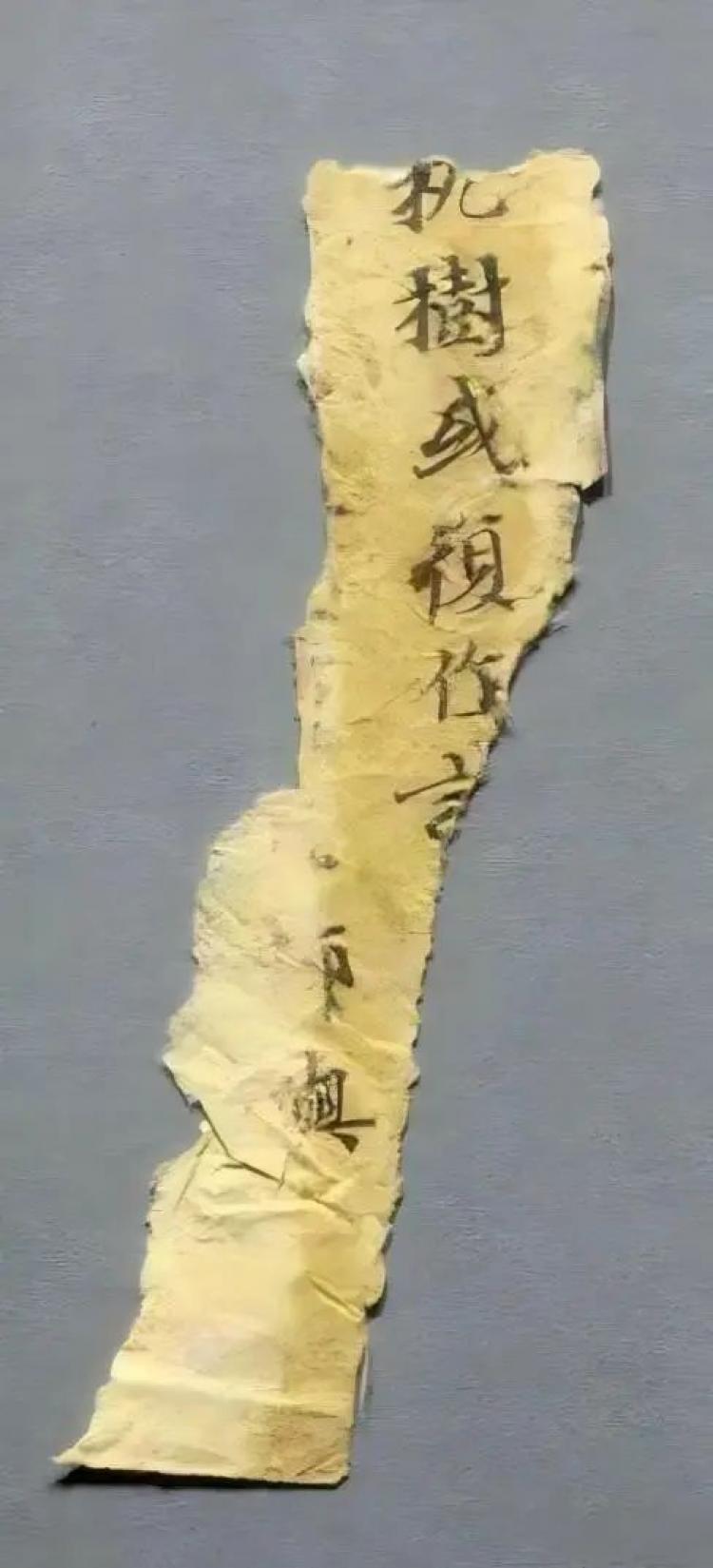

虽然缺乏关于书法在西方传播的考古材料,但只要广泛地解读历史文献与现存的稀少实物,再结合古代中外交通史的一些情况,我们可以推测至少在一些特定的历史时期,欧亚大陆的中亚地区与中国书法或中国书写文化关系紧密。欧亚大陆不仅仅是一片极大的陆地板块,而且其中曾经居住着多种民族,各有各的文化理念和审美标准。关于汉字在东亚以外的最早记载,应是10世纪末阿拉伯人伊本-乃迪姆(IbnAl-Nadim,卒于995年)在阿拉伯文学名著《图书目录》(Al-Fihrist)提及的所谓“中国的字体”,并且他还凭回忆记载了曾经看过的汉字的形体[85]。

同样,为了外交或通关的需要,粟特等西域商人在商队行走途中无疑会随身携带中国发放的各种文书。但除了新疆沙漠的干燥环境保存了不少古代文书以外,伊朗、阿富汗、巴基斯坦以及有过大量的中国文书的印度都尚未出土中国古代墨迹。中国以西最远发现有中国纸的地方是俄罗斯南部的高加索北道的莫谢瓦亚·巴勒卡(Moshchevaya-Balka),1967年此地出土了8世纪的账本、写经残片(出土文物还包括中国丝绸、绢画和旌节)(图11)[86]。不知道这些遗物是商人或僧人从中国带到遥远的高加索,还是辗转从中亚流通到那里的。笔者推测,这些文书的出土只是当时更为广泛的交流网络中的一个例子而已,希望随着阿拉伯等国家的文献的挖掘和整理,可以勾勒出更全面的书法交流的画面。

图11. 北高加索出土的8世纪写经。

除了中亚文献整理和考古工作以外,其实中西近现代史研究还提供了值得进一步探讨的现象。清末到民国初期活动在中国主要城市的外国人确实能够提供有趣的线索。比如,天津法租界在1930年出版了一部非常有意思的法文书,题目叫《中国文档中的笔迹研究》(L’expertise en écriture des documents chinois),作者是天津法租界官员饶伯泽(Robert Jobez,1898—1980),他调到上海法租界后,1940年在巴黎又出版了此书的第二版,列为“中国民法系列”中的第6辑。[87]此书介绍如何识别有法律效力的写本文书,考虑了许多笔法形态和造型布局的问题,显然与书法研究有非常紧密的关系。虽然书中没有太多书法方面的突破性见解,但是至少表明作者和资助出版项目的人们具有欣赏笔法、笔意等书法审美修养的基本条件。

总而言之,书法在西方的传播是不同层次的交流现象,不得不关注来自各种文明传统的史料和实物。其实,当代世界存在的真正挑战在于如何抛开以欧洲审美为主的艺术标准,重新客观地认知不同文明所创造的“美”。笔者推测,也许这些在19世纪和20世纪初接触过书法的如米约等西方“拓荒者”,比后来专门从事书法研究的纯粹的美术史学者对书法更加热爱的主要原因就在于他们没有受到后来固定下来的“欧洲审美为主的艺术标准”的影响。

伴随而来的另一个问题是如何找回书写动作的自然感觉。西方世界与中国一样,电脑和智能手机都大大减少了用手做笔记的时间,更何况书写相当长的文章。可是,书法入门的关键阶段就在于掌握用毛笔书写的技巧,这恐怕需要较长的时间才能真正熟练,不是所有对书法有兴趣的西方人都有这种毅力。与西方绘画艺术有很大不同,练书法需要充分利用笔锋的运转规律才能写出不同形态的笔画,而西方的“笔触”具有极大的自由度。因此,即便是有相当词汇量的西方人,没有耐心探究毛笔的挥毫技巧也无法真正入门。举个例子,美国学者劳伦斯·P.罗伯茨(Laurance P. Roberts,1907—2002)20世纪30年代初来华留学时练过毛笔字,但是没学会如何挥毫,所以他曾经希望介绍中国书法的英文著作多增加关于技法的论述。[88]

据笔者的了解,整个西方有很多开书法兴趣班的书法老师,有中国老师、日本老师以及西方老师。年轻和成熟的学生也都有,包括会中文的和不会中文的。问题是,这些人的毅力并不足以真正进入书法实践的阶段,基本上只停留在表面用毛笔写字的阶段。其实,学习书法应该跟学习西方古典音乐一样,要严肃地逐渐掌握基本功夫才行,比如练小提琴,第一紧要的事是准确握弓,拉弦时才能发出恰到好处的声音。因此,没有好老师或全靠自学,学习书法的成功率不会太高。

以这种态度对待中国书法,西方人也好,其他文明传统的人也好,都会认识到书法是一门非常精微的艺术,还会逐渐领会到其中的奥妙趣味,自然而然会主动关注书法史或书法家的人格情况,并且有品位地去参观书法展览。实际上,这是一个高度和深度的问题。笔者曾经将王羲之与西方美术巨匠列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452—1519)相比较也是在强调这点。[89]粗略地对待书法,或过多地关注文献数据并不足以学会如何从它获取审美营养。其实,创造和获得审美营养才是所有的文艺活动的最终目标。

注释

[1]这不等于说书法实践不包含零散书写的“戏字”现象,但是应该只局限于名家笔迹。虽然敦煌和楼兰出土的文书都有大量的习字痕迹,但是基本上都属于儿童习字或书生玩习所做,如瑞典探险家斯文·赫定赫丁(Sven Hedin,1865—1952)在楼兰发现的4世纪的残纸(编号为孔纸31.2、32.1、32.2、33.2等,瑞典斯德哥尔摩民族学博物馆藏),或英藏敦煌文献S.335、S.5491等。见侯灿、杨代欣编著《楼兰汉文简纸文书集成》,天地出版社,1999。就书法收藏而言,据虞龢(约420—480)《论书表》(上于470年)记载,唯一把“习字”明确当作书法收藏品出现在刘宋时期,当时宫廷收藏王羲之和王献之(344—386)“戏学”12卷。见[唐]张彦远纂辑《法书要录校理》卷二,刘石校理,中华书局,2021,第50页。

[2]早在1936年,美国学者富路特(Luther Carrington Goodrich,1894—1986)提出现代化生活与传统学习书法的精神氛围有极大不同的客观问题,见Luther Carrington Goodrich, “Review of Driscoll, Lucy – Toda, Kenji, Chinese Calligraphy,” The Pacific Affairs vol. 9, no.1 (1936):115. 中国学者已经意识到这个问题,见邱振中:《我们的传统与人类的传统——关于中国书法在西方传播的若干问题》,《美术研究》2000年第2期,第78—81页;刘才、昌陆瑛:《汉字书法艺术能否国际化的思考》,载《第六届中国书法

史论国际研讨会论文集》,文物出版社,2007,第549—552页。

[3]原文如下:European painting and sculpture is "absolute" painting and sculpture; that which artists of all other cultures must have been trying unsuccessfully to attain. European music is music; all other music is anthropology. And what is good enough (in cinema, reading-matter, or way of life) for the European (or American) man in the street, must be good enough for everybody. 见 Needham, Joseph, Within the Four Seas: The Dialogue of East and West (London: George Allen & Unwin ltd, 1969), p.14.

[4]除了中国社科院出版社出版的13卷本《剑桥中国史》(不包括2019年问世的南北朝卷)(The Cambridge History of China )以外,也许最突出的例子是一部中国文明史研究的指南:[英]魏根深(Endymion Wilkinson):《中国历史研究手册》,侯旭东主持翻译,北京大学出版社,2016,底本是2013年的第三版,目前已出第六版:Wilkinson, Endymion, Chinese History: A New Manual (6th edn., Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center, 2022).

[5]见[意]毕罗(Pietro De Laurentis):《写本文化与书法文化初探——兼论写卷与石刻两种载体的书法作品》,《书法研究》2023年第1期,第38页。

[6]先秦秦汉书法墨迹见中国古代书画鉴定组编《中国法书全集1—先秦秦汉》,文物出版社,2011。

[7]关于中外美术交流参考王镛主编《中外美术交流史》,中国青年出版社,2013。

[8]欧阳哲生:《中西交通史上的“西方”概念之探源》,《史学月刊》2015年第9期,第75—80页。

[9][东汉]班固:《汉书》卷九四上—九六下,中华书局,1962,第3743—3932页。

[10][唐]魏征等:《隋书》(修订本)卷八一—八四,中华书局,2020,第2039—2126页。

[11][东汉]班固:《汉书》卷九六上,中华书局,1962,第3871页。

[12]关于两汉到南北朝西域的史料,见余太山:《两汉魏晋南北朝正史西域传要注》,商务印书馆,2013。

[13]今天的广西和广东的海岸早在西汉时期已经开通海上往来,本地已建造船台身宽5到8米、载重25到30吨的平底木船。见广州市文化局、广州市地方志办公室、广州市文物考古研究所编《广州市文物志》,广州出版社,2000,第19—20页。

[14]虽然玄奘也有专门论述“波剌斯”(即波斯)的章节,还提及了拂懍(即拂霖,指的是东罗马帝国),他本人并没到过此国。见[唐]玄奘:《大唐西域记校注》卷一二,季羡林等校注,中华书局,2000,第938—942页。

[15][明]黄省曾:《西洋朝贡典录校注》,谢方校注,中华书局,2000。

[16]欧阳哲生:《中西交通史上的“西方”概念之探源》,《史学月刊》2015年第9期,第75—80页。

[17][唐]义净:《大唐西域求法高僧传》卷上,王邦维校注,中华书局,1995,第145—146页。

[18]贞观初期(627—630)当玄奘已经离开长安抵达凉州时,“时国政尚新,疆场未远,禁约百姓不许出蕃。”见[唐]慧立、[隋]彦悰:《大慈恩寺三藏法师传》卷一,中华书局,1983,第12页。

[19][印]师觉月(Prabodh Chandra Bagchi,1898—1956):《印度与中国》(图3),姜景奎等译,中国大百科全书出版社,2018。

[20]如向达:《唐代长安与西域文明》,三联书店,1957;Schafer, Edward H., The Golden Peaches of Samarkand: A Study of T' ang Exotics (Los Angeles: University of California Press, 1963),中译本:[美]谢弗(Edward Schafer):《唐代的外来文明》,吴玉贵译,中国社会科学出版社,1995;荣新江:《中古中国与外来文明》,生活·读书·新知三联书店,2001。

[21][意]毕罗:《中国书法的世界意义:以古代西域地区为中心》,《中国书法》2023年第6期,第112—135页。

[22][刘宋]范晔:《后汉书》卷六五,中华书局,1973,第2144页;[唐]房玄龄等:《晋书》卷六〇,中华书局,1974,第1648—1650页。

[23][唐]房玄龄等:《晋书》卷六〇,中华书局,1974,第1648—1650页。

[24]谭其骧主编《中国历史地图集》,中国地图出版社,1996,第三册,第20—

21地图。

[25][意]毕罗:《尊右军以翼圣教》,四川人民出版社,2020;De Laurentis, Pi etro , Protecting the Dharma through Calligraphy in Tang China: A Study of the Ji Wang shengjiao xu, Monumenta Serica Monograph Series 72 (Sankt Augustin: Institut Monumenta Serica; Abingdon, Oxon-New York: Routledge, 2021);De Laurentis, Pietro, "Buddhist Faith and Chinese Manuscript Culture: A Fruitful Encounter," Journal of Buddhist Studies vol. 18 (2021): 53-86。

[26][梁]慧皎:《高僧传》卷四,汤用彤校注,中华书局,1987,第157—158页。

[27][日]三國時代の出土文字資料班选注:《魏晋石刻资料选注》,京都大学人文学科研究所,2005,第34页。

[28][唐]房玄龄等:《晋书》卷三九,中华书局,1974,第1154页。

[29][唐]张彦远:《历代名画记校笺》卷八,许逸民校笺,中华书局,2021,第552页。

[30]在窦氏兄弟的《述书赋》中其籍贯被表述为“穆聿,咸阳陇右人”。[唐]张彦远纂辑《法书要录校理》卷六,刘石校理,中华书局,2021,第321页。

[31]见[意]毕罗:《“写”与“书”——中古中国的书写世界》,姚宇亮译,《中国书法》2018年第5期,第180—188页。

[32]关于历代朝贡的记载汇集,见龚予等编《中国历代贡品大观》,上海社会科学院出版社,1992。据瑞典学者毕汉思(Hans Bielenstein)的统计,从578年到1276年将近700年中,中国史料记载了2809次外来使团,见Bielenstein, Hans, Diplomacy and Trade in the Chinese World 589-1276 (Leiden and Boston: Brill, 2005), pp. 683-684.

[33][后晋]刘昫等:《旧唐书》卷一五〇,中华书局,1975,第2802—2803页;[宋]欧阳修等:《新唐书》卷一〇八,中华书局,1975,第4085—4086页。唐朝从651年以来已经和阿拉伯(当时叫大食)有了外交往来,所以考虑的并不是萨珊国王后裔的需求,而是如何与刚崛起的阿拉伯进行交流的整体策略,见Compareti, Matteo, “Chinese-Iranian Relationsxv. The Last Sasanians in China,” in Encyclopaedia Iranica (2009), https:// iranicaonline.org/articles/china-xv- the-last-sasanians-in-china.

[34]谭其骧主编《中国历史地图集第5册:隋·唐·五代十国时期》,中国地图出版社,1996,第63—64图。

[35]Arzhantseva, Irina-Inevtkina, Olga, "Afrasiab Wall-Paintings Revisited: New Discoveries Twenty-Five Years Old," Rivista degli studi orientali vol. 78 (2006), pp. 185-211.

[36][后晋]刘昫等:《旧唐书》卷一九八,中华书局,1975,第5310—5311页。《狮子赋》载[唐]徐坚等:《初学记》卷二九,中华书局,2004,第698页。

[37]据中国学者马雍(1931—1985)的研究,巴基斯坦洪扎(Hunza)山谷的大魏使者谷巍龙留下的“今向迷密使去”的摩崖题记也许属于444年派遣的四个使团中的一个,不会晚于453年,这是目前发现离中国边界最远的石刻。虽然这通石刻题记的字形并不精美,却反映了使者以及商人或和尚在途中有意识地留下文字痕迹的史实。见马雍:《西域史地文物丛考》,文物出版社,1990,第132页。

[38][唐]道世原:《法苑珠林校注》卷二九,周叔迦、苏晋仁校注,中华书局,2003,第908—909页。

[39]国家文物局主编《中国文物地图集:西藏自治区分册》,文物出版社,2010,第196—197页。

[40][唐]张彦远纂辑《法书要录校理》卷四,刘石校理,中华书局,2021年,第198—204页。关于中国书法市场,见张冰、范丽娜:《从雅好秘玩到流动的博物馆——中国古代书法鉴藏与交易》,广东教育出版社,2018。

[41]见[意]毕罗:《中国书法的私有与开放空间:从书法环境到书法生态》,《美术大观》2022年第3期,第133—141页。

[42]Liu Xinru, The Silk Road in World History (New York: Oxford University Press, 2010), p. 126.

[43]魏郭辉:《唐五代宋初中印僧侣交往研究——以敦煌文书为中心》,硕士学位论文,兰州大学,2006,第36—37页。

[44]1881年在菩提伽耶(Bodh Gayā)寺遗址,英国考古学家挖掘了5方10—11世纪中国僧人朝圣者刊立的汉文石刻,见全洪:《印度菩提伽耶出土南汉北宋碑刻再研究》,《考古学集刊》2018年第1期,第270—290页。

[45]Liu Xinru, The Silk Road in World History (New York: Oxford University Press, 2010), pp. 119-120;王镛主编《中外美术交流史》,中国青年出版社,2013,第99页。

[46][意]白佐良(Giuliano Bertuccioli)、马西尼(Federico Masini):《意大利与中国》,萧晓玲、白玉崑译,张刚峰审校,浙江人民出版社,2023,第137页。

[47]张燕:《郎世宁绘画艺术研究》,博士学位论文,西安美术学院,2018。郎世宁撰写的文本中一次都没出现过“书法”一词。关于郎世宁的作品,见聂崇正主编《郎世宁全集》,天津人民美术出版社,2015。

[48][英]迈克尔·苏立文(Michael Sullivan):《东西方美术的交流》,陈瑞林译,江苏美术出版社,1998,第53页。

[49]王镛主编《中外美术交流史》,中国青年出版社,2013,第96页;此段话的英译见Gibb, Hamilton A. R., The Travels of Ibn Baṭṭūṭa (London, The Hakluyt Society, 1994), p. 891。

[50][英]迈克尔·苏立文(Michael Sullivan):《东西方美术的交流》,陈瑞林译,江苏美术出版社,1998,第270页。

[51]张翼:《1881—1913大英博物馆的三次中国书画收藏——以日本为中介》,《美术观察》2023年第8期,第58—63页。

[52]Anderson, William (ed.), Descriptive and Historical Catalogue of a Collection of Japanese and Chinese Paintings in the British Museum (London: Longmans & Co. - Trübner & Co., 1886), pp. 495-515.

[53]Robert Morrison, A Dictionary of the Chinese Language vol. 2, part 1 (Macao: East India Company’s Press; London: Black, Parbury, and Allen, 1822), p. 315.

[54]Davis, John Francis, “Eugraphia Sinensis; or, the Art of Writing the Chinese Character with Correctness: Contained in Ninety-two Rules and Examples. To which are Prefixed, Some Observations on the Chinese Writing,” in Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain vol. 1.2 (1826), pp. 304-312。见[意]毕罗:《西方人怎样看中国书法——历史回顾与未来去向》,《书法》2017年第7期,第126—130页。

[55]Medhurst, Walter H., Chinese and English Dictionary (Batavia: privately printed, 1842), p. 356.

[56]Zottoli, Angelo, Cursus litteraturae sinicae vol . 4 (Shanghai : Extypographia missionis catholicae, 1880), pp. 295-297.

[57]Giles, Herbert, A Chinese-English Dictionary (Shanghai: Kelly & Walsh; London: Bernard Quaritch, 1892), p. 1239.

[58]Millot, Stanislas, Dictionnaire des formes cursives des caractères chinois (Paris: Ernest Leroux, 1909; repr. Taipei: Institut Ricci, 1986)。同样是军人,居住在日本的英国人弗朗西斯·皮葛(Francis S. G. Piggott,1883—1966),后不久也出版了一部介绍草书的指南:The Elements of Sōsho (Yokohama: Kelly and Walsh, 1913)。

[59]见[意]毕罗:《从敦煌遗书看中古书法史的一些问题》,《敦煌研究》2018年第1期,第62—72页。

[60]Giles, Herbert, A Chinese Biographical Dictionary (London: Bernard Quaritch; Shanghai: Kelly & Walsh, 1898), pp. 821-822.

[61]“No artist in China has, as a matter of fact, become the object of a more universal admiration than Wang Hsi- chih”. Siren, Osvald, A History of Early Chinese Painting (London: The Medici Society, 1933), p. 3.

[62]Driscoll, Lucy – Toda, Kenji, Chinese Calligraphy (Chicago: University of Chicago Press, 1935); Yang Yu-hsun(杨毓勋), La calligraphie chinoise depuis les Han (Paris: Paul Geuthner, 1937 ); Chiang Yee , Chinese Calligraphy: An Introduction to Its Aesthetic and Technique (London: Methuen & Company, 1938).

[63]Lucy Driscoll, Kenji Toda,孙晓梦:《Chinese Calligraphy 》,《清华大学学报(自然科学版)》1935年第4期,第962—966页。

[64]关于当代欧美接受中国书法,见Ouyang, Zhongshi - Fong, Wen C. (eds.), Chinese Calligraphy (New Haven and London: Yale University Press; Beijing: Foreign Languages Press, 2008), pp. 439-461.

[65]207件墨迹藏在美国,3件藏在德国,2件藏在英国。英国其中一件实际上只是顾恺之(约345—406)(传)《女史箴图》的题记。见[日]中田勇次郎、傅申编《欧米收藏中国法书名迹集》6卷,中央公论社,1981—1983年。

[66]如创始于1913年的德国科隆东亚艺术博物馆(Museum für ostasiatische Kunst)(https://museum-fuer-ostasiatische-kunst.de/China- collection)、创始于1898年的法国巴黎塞努奇博物馆(Musée Cernuschi)(https://www.cernuschi.paris.fr/fr/collections/collections-chinoises)等。

[67]饶宗颐主编《法藏敦煌书苑精华》(8册),广东人民出版社,1993。此书是原来日文版的中译本,见饶宗颐主编《敦煌书法丛刊》(29册),二玄社,1983—1986。

[68]笔者有详细论著目录。

[69]"Connoisseurship of calligraphy is beyond the competence of all but a very few Western scholars; we admire it from the outside, but if we are wise, decline to make either fine distinctions in quality or positive judgements of authenticity," in Ouyang, Zhongshi – Fong, Wen C, eds. Chinese Calligraphy (New Haven and London: Yale University Press; Beijing: Foreign Languages Press, 2008), p. 448.

[70]不包括中国和华人学者如蒋彝(1903—1977)、傅申、白谦慎和高建平的四部英文书的中译本:Chiang Yee, Chinese Calligraphy: An Introduction to Its Aesthetic and Technique (London: Methuen & Company, 1938),有中译本:[美]蒋彝:《中国书法》,[美]白谦慎、葛鸿祯等译,上海书画出版社,1986;Fu, Shen, Traces of the Brush (New Haven and London: Yale University Press, 1977),傅申:《海外书迹研究》,蔡鸿桢译,紫禁城出版社,1987。美籍学者白谦慎《傅山的世界——十七世纪中国书法的嬗变》2003年先出了英文版[Bai, Qianshen, Fu Shan' s World: The Transformation of Chinese Calligraphy in the Seventeenth Century (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003)],2006年由作者在孙静如和张佳杰初译的基础上编写中译增订版([美]白谦慎:《傅山的世界——十七世纪中国书法的嬗变》,生活·读书·新知三联书店,2006);[Gao Jianping, The Expressive Act in Chinese Art: From Calligraphy to Painting (Uppsala: Uppsala University, 1996),高建平:《中国艺术的表现性动作——从书法到绘画》(英汉对照),安徽教育出版社,2012]。

[71]Ledderose, Lothar, Mi Fu and the Classical Tradition of Chinese Calligraphy (Princeton: Princeton University Press, 1979),[德]雷德侯:《米芾与中国书法的古典传统》,许亚民译,毕斐校,中国美术学院出版社,2008;Mote, Frederick W. – Chu, Hung- lam, Calligraphy and the East Asian Book (Boston & Shaftsebury: Shambala, 1989)(实际上是顾浩华【Howard L. Goodman】编的一部展览图录的论文集),[美]牟复礼、朱鸿林:《书法与古籍》,毕斐译,中国美术学院出版社,2010;Lauer, Uta, A Master of His Own: The Calligraphy of the Chan Abbot Zhongfeng Mingben (1262-1323) (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2002),[德]劳悟达:《禅师中峰明本的书法》,毕斐、殷凌云、楼森华译,中国美术学院出版社,2006;McNair, Amy, The Upright Brush: Yan Zhenqing's Calligraphy and Song Literati Politics (University of Hawai’i Press, 1998),[美]倪雅梅:《中正之笔——颜真卿的书法与宋代文人政治》,杨简茹译,江苏人民出版社,2018;Gulik, Robert van, Chinese Pictorial Art as Viewed by the Connoisseur (Roma: Istituto per il Medio ed Estremo Oriente, 1958),[荷]高罗佩:《中国书画鉴赏:以卷轴装裱为基础的传统绘画研究》,万笑石译,湖南美术出版社,2020。

[72]Ouyang, Zhongshi – Fong, Wen C. (eds.), Chinese Calligraphy (New Haven and London: Yale University Press; Beijing: Foreign Languages Press, 2008).

[73]裘锡圭:《文字学概要》,商务印书馆,1988,Qiu Xigui, Chinese Writing, English translation by Jerry Norman and Gilbert Mattos (Berkeley: University of California Press, 2000,底本是1994年台湾出版的第二版)。

[74]国家版权局:《2000年全国图书版权引进情况统计》,2001年4月15日。据国家版权局官网:https://www.ncac.gov.cn/ chinacopyright/contents/12566/353328.shtml。

[75]国家版权局:《2000年全国图书版权输出情况统计》,2001年4月15日。据国家版权局官网:https://www.ncac.gov.cn/ chinacopyright/contents/12566/353330.shtml。

[76]国家版权局:《2019年全国印记出版物版权汇总表》,2021年2月1日。据国家版权局官网:https://www.ncac.gov.cn/ chinacopyright/contents/12566/353596.shtml。

[77]国家版权局:《2019年全国输出出版物版权汇总表》,2021年2月1日。据国家版权局官网:https://www.ncac.gov.cn/ chinacopyright/contents/12566/353595.shtml。

[78]Nakata Yūjirō(ed.), Chinese Calligraphy, English translation by Jeffrey Hunter (New York: Weatherhill, 1983)。同一年美国还出版了一部研究日本书道史的英文著作,也是中田勇次郎原来主编的日文论文集,Nakata Yūjirō, The Art of Japanese Calligraphy , English translation by Alan Woodhull (New York: Weatherhill, 1976, repr. 1983)。

[79]Hickman, Money, "Review of Nakata Yūjirō, The Art of Japanese Calligraphy," Harvard Journal of Asiatic Studies vol. 36 (1976): 283-290; Swinton de Sabato, Elizabeth, “Review of Nakata Yūjirō, The Art of Japanese Calligraphy,”Artibus Asiae vol. 38, no.4 (1976): 321-323.

[80]Zhang Tiangong, Understanding Chinese Calligraphy: 35 Key Concepts, bilingual edition, English translation by Pietro De Laurentis (Wuhan: Humei meishu chubanshe; Iowa City: University of Iowa Press, 2023); Chinese title: 张天弓:《中国书法主要术语的释读和研究》,[意]毕罗英译,湖北美术出版社;爱荷华大学出版社,2023。

[81][英]贡布里希:《贡布里希论杰作的产生及其验证》,列勃编译,《新美术》1985年第4期,第68页。

[82]Chang, Joseph-Lawton, Thomas- Allee, Stephen D. (eds.), Brushing the Past: Later Chinese Calligraphy from the Gift of Robert Hatfield Ellsworth (Washington D.C.: Freer Gallery of Art, 2000), p.31.

[83]Gulik, Robert van, Chinese Pictorial Art as Viewed by the Connoisseur (Roma: Istituto per il Medio ed Estremo Oriente, 1958), 中译本:[荷]高罗佩:《中国书画鉴赏:以卷轴装裱为基础的传统绘画研究》,万笑石译,湖南美术出版社,2020。

[84]黄文:《未来主义美学观及绘画美学特征》,《湖南科技学院学报》2009年第5期,第236页。

[85]见 Bayard Dodge trans., The Fihrist of Al-Nadīm: A Tenth-Century Survey of Muslim Culture (New York: Columbia University Press, 1970), p. 31.

[86]仝涛:《北高加索的丝绸之路》,载罗丰等编《丝绸之路上的考古、宗教与历史》,文物出版社,2011,第102—114页;魏丽:《隋唐时期丝绸之路文化交流的特点——以莫谢瓦亚·巴勒卡出土的锦袍为例》,《艺术设计研究》2021年第3期,第30—34+22页。

[87]Jobez, Robert, L' expertise en écriture des documents chinois (Tientsin: The Chihli Press, 1930; the 2nd edition Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1940).

[88]Laurance P.Roberts, "Review of Driscoll, Lucy-Toda, Kenji, Chinese Calligraphy," The Brooklyn Museum Quarterly vol. 22, no.4 (1935): 199.

[89][意]毕罗:《王羲之与达·芬奇:两个中西美术传统的象征》,《中国文艺评论》2020年第12期,第105—114页。