伟大的艺术作品里,没有任何一个图像是凑数的,没有任何一根线条是多余的,没有任何一个色域是随便涂抹皴擦的。图像、线条和颜色象征着艺术家的主观情绪,它们是个人情感的袒露,是艺术家在精神世界里寻觅到的慰藉和寄托。林风眠的仕女画正是这样的作品。每个图像、每笔线条、每个色域都给人灵魂脱离世俗的纪实感。

瓶与瓶花

在清华大学艺术博物馆“现代艺术之路:林风眠与吴冠中绘画作品展”展出的林风眠作品中,仕女画是其中一个重要的部分。踏入一楼展厅,右侧右手边首先看到的就是9幅并置的仕女画——它们是艺术家分别创作于上世纪四五十年代和六十年代的作品。这个并置,可谓意味深长。通过比较和对比,让我们看到艺术家艺术表现力差异的同时,想到林风眠在这三十年间的心路历程。个中滋味,只有观众自己去体会。我的体会是从作品中瓶与瓶花的意象开始展开的。

关于花瓶,在明代文人袁宏道的《瓶史》的引子里有这样一段文字,大意是:我非常羡慕幽居隐逸之士,因为他们摒弃了声色之好,在山水画竹之间,既无名利也无为了名利而奔走竞争的烦恼。但是为了乌纱帽,自身还无法独享幽居隐逸之士的那种快乐,因为经常搬家居无定所,只好用各种器皿插花以了心愿。袁宏道的这段话说明了具有自然造化之美的瓶和瓶花,对解脱世俗心态的重要性。

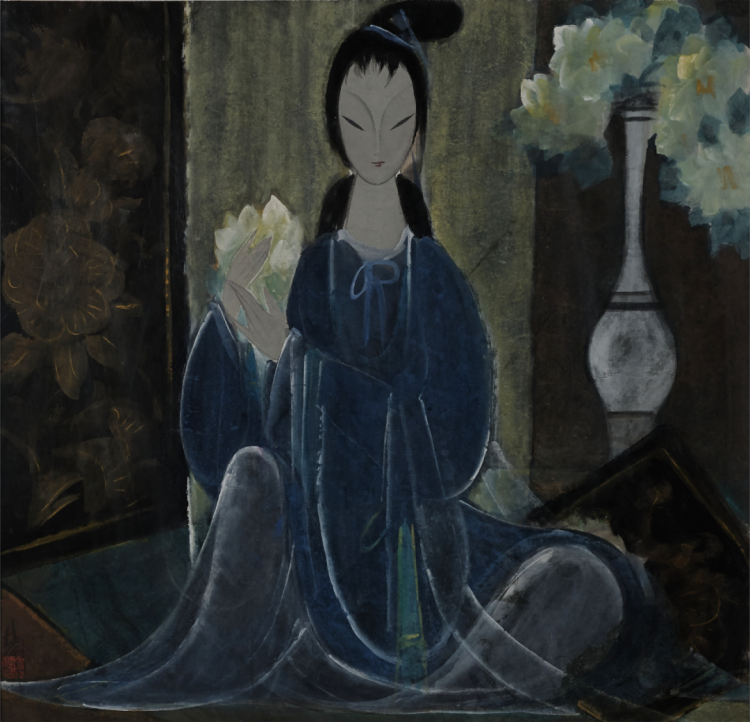

林风眠 《仕女》 1947

纸本水墨设色 65 x 68cm

中华艺术宫(上海美术馆)藏

摄影|姜莉芯

在此次展览中创作于上世纪五六十年代的13幅仕女画中,一种瓶口呈喇叭形、直颈、鼓腹的花瓶出现在8幅作品中,画中花瓶的体量也越来越大。比如在创作于上世纪六十年代的《琵琶仕女》中,仕女斜后方瓶花的高度达到画面高度的三分之二,让人感觉到艺术家让花瓶入画的执念。

林风眠 《琵琶仕女》 1960s

纸本水墨设色 66 x 68cm

中华艺术宫(上海美术馆)藏

摄影|姜莉芯

《琵琶仕女》中的那种极细长的花瓶和大丛莲花的搭配,在现实中几乎不可能实现。在中国画中,大体积的花瓶一般是花尊、瞻瓶或者仿古铜觚等敦实的形制,因为这些器皿既符合人们的生活经验,又能为画面增加情趣和内涵。其实在二楼展出的创作于1947年的《仕女》中,我们看到艺术家曾经采用过敦实的花瓶。这也说明林风眠有选择,但他还是在这一时期中坚持画看起来不现实的花瓶。

林风眠 《仕女》 1947

纸本水墨设色 67.5 x 65cm

中国美术学院美术馆藏

摄影|姜莉芯

这样的花瓶也叫“玉净瓶”,不过古代绘画中“玉净瓶”体积较小。在敦煌壁画中,可以看到观音手中的玉净瓶;在可以媲美敦煌壁画的法海寺壁画上,玉净瓶位于水月观音右侧。

柳枝观音菩萨

莫高窟第172窟,中唐

图片来源:敦煌研究院公众号文章

《人间日历·女神节 | 慈悲怡然的菩萨》

水月观音(法海寺壁画局部)

法海寺始建于1439年

图片来源:法海寺壁画艺术馆公众号文章

《法海寺壁画艺术馆震撼开幕|国宝级壁画不再锦衣夜行》

玉净瓶也叫甘露瓶,观音手中的玉净瓶可盛四海之水,其中的甘露有起死回生之用。玉净瓶的这种意象,让林风眠的仕女画多了悲天悯人的气质。在展出的作品中,瓶中的鲜花是“中通外直”的莲花,莲花代表洁身自好,又与《瓶史》中瓶的意义相呼应。从形状到寓意的叠加以及人造与自然的和谐,可以说瓶和瓶花是对艺术家品位最完美的表达——既是理想,又是内心慰藉。

艺术心源

在一篇名为《林风眠<伎乐>赏析》的文章中,有这样一段林风眠写给友人的话:“你偶然见到敦煌石室的壁画,那是东方最好的美术品,是许多欧洲大画家理想中所追求而没有得到的东西。高更就是最明显的例子。我追求这东西好久了,看起来很简单,但是画起来真不容易,两线之间的平涂,中间色的度数,几乎是人手不能画出来的。”如果你看过高更的代表作《两位塔西提妇女》,就能明白林风眠提到的“西方得不到的东西”是什么。言外之意,只有去敦煌才能找到他的追求。

《两位塔西提妇女》 高更 1891

布面油画 69.0 x 91.5cm

法国巴黎奥塞美术馆藏

林风眠在上世纪五十年代临摹过敦煌壁画。如果对比此次展览中1947年的两幅仕女画与创作于五六十年代的仕女画,我们可以看到大面积的黑粗的轮廓线线条和墨晕消失,取而代之的是精细的或白或灰色系的弧线线条。色晕被弧线包裹住,让轮廓看起来非常流畅。这个变化让林风眠的仕女有一种空气中的透明感,用展览介绍上的一句话来形容就是“少女披着天国的光辉”。

林风眠 《青衣仕女》 20世纪60年代

纸本水墨设色 66cm×69cm

中华艺术宫(上海美术馆)藏

图片来自清华大学艺术博物馆

这种“光辉”是通过白色系线条和色彩明暗对比来完成的。比如在《捧白莲红衣仕女》中,林风眠用红色、中间色和光线将仕女的衣裳分出了层次。这种光辉又似瓷器上的白釉带来的效果,因为带釉瓷器的着光面会呈现出白色。这幅画中,光是从左边进来的,所以花瓶左面用了白色。很多人用“溢彩流光”形容瓷器,这种流光感就是由釉——一种玻璃质薄层带来的效果。光辉又似一层纱笼罩在仕女的身体上。光辉下的仕女,让人想到敦煌艺术里飞在天界和欲界之间的影塑“飞天”形象。

林风眠 《捧白莲红衣仕女》 1960s

纸本水墨设色 68 x 65cm

中华艺术宫(上海美术馆)藏

图片来自清华大学艺术博物馆

在林风眠五六十年代的作品上,仕女背后几乎都有窗户。再加上仕女的坐姿,尤其是一进门两幅怀抱琵琶、吹笛和弹琴的仕女并置,更加重了飞天的直观感受。

敦煌研究院学术委员会主任委员赵声良的著作《敦煌石窟艺术简史》(2019)一书中写道:“北魏石窟中通常是在四壁上部画出表示天宫的建筑形式,描绘一个一个类似窗户的画面,每一个窗户中露出演奏乐器或舞蹈的天人形象……伎乐天人通常称为飞天伎乐……”天人,在敦煌艺术里就是“飞天”。

林风眠 《舞蹈》 20世纪50年代

图片来自清华大学艺术博物馆

巧合的是,此次展览中展出了一幅题为《舞蹈》的作品,让我们看到了林风眠画笔下的舞蹈飞天。不同于仕女画宋人册页的正方形构图,《舞蹈》是大幅挂轴作品。舞伎那处于不稳定的姿态、摆动的飘带以及画面上正在演奏古琴的乐伎正是应验了白居易的长诗《胡旋女》:左旋右转不知疲,千匝万周无已时……林风眠画中的舞姿与敦煌莫高窟壁画上的胡旋舞姿态相仿,在乐伎与舞伎的描绘中,我们看到飞天给林风眠留下的深刻印象。

莫高窟第220窟《药师经变》舞伎

图片来源:敦煌研究院公众号文章

《倾听千年的回响——敦煌乐舞漫谈(一)》

敦煌壁画中的飞天表现的是在极乐净土世界里的伎乐歌舞,只有快乐,没有痛苦。敦煌石窟始建于前秦建元二年(公元366年),从壁画可以看到一千多年间美术的发展及演变。樊锦诗称敦煌是“一部绘画史,一部雕塑史,一个绘画博物馆”。可以看出,敦煌是艺术家心向往之的地方,是艺术的心源。

并非照搬

林风眠的仕女画不是敦煌艺术的再现,是艺术家自然流露出自己的艺术手法和个性的寄托。在上世纪六十年代的作品中,林风眠使用了更多有动感特性的椭圆——椭圆的脸,椭圆的躯干,椭圆的腿,椭圆的手和椭圆的外衣。椭圆其实非常难画,因为很难掌握住线条之间的对称和透视关系。换句话说,用椭圆来表现层次很不简单。但是椭圆的象征意义最能表达艺术家的理想。椭圆象征着完整、和谐和生命力。椭圆里,还包括林风眠对母亲的回忆——七岁以后,他就再没见过自己的妈妈。

林风眠 《品茗》 20世纪40年代

纸本水墨设色 29.5cm×32cm

中央美术学院美术馆藏

图片来自清华大学艺术博物馆

美国作家爱伦·坡的超短篇《椭圆形画像》中的女主角,是一个灵动活泼的美丽女人,画家丈夫沉迷于画布上的她,而忽略了作为模特的她。画了一个月后,当陶醉在完成的肖像画不能自拔的丈夫再次看向女人时,发现她已经在抑郁中离世。小说是虚构的,但符合小说家真实思想。爱伦·坡用“椭圆”来形容这个肖像,想必他知道一旦看到椭圆二字,读者马上能得到他要传达的意境,比如神圣和生命力。

1919年,林风眠去法国勤工俭学,1926年2月回到上海。他始终记得第戎美术学院杨西斯院长的点拨:不要一味地学习西方,更要关注自己民族的宝藏。林风眠在各种场合多次提到他从中国古代艺术中汲取的营养。但是,他的仕女画不是对敦煌壁画的照搬,他画的是艺术家主观世界里对现实生活的态度。完成于上世纪六十年代的那些仕女作品代表了林风眠最成熟的仕女造型,或者说,是艺术家借仕女象征意义对美进行的最完美的呈现。

林风眠 《琵琶仕女》 20世纪50年代

纸本水墨设色 34cm×34cm

中华艺术宫(上海美术馆)藏

图片来自清华大学艺术博物馆

林风眠写道:“美像人间一个最深情的淑女,当来人无论怀了何种悲哀的情绪时,她第一会使人得到他所愿得的那种温情和安慰,而且毫不费力。”美像淑女——林风眠其实画的是美,天人合一的脱俗之美。

如果这个解释还算合理,那么,当我们再看林风眠的风景和静物作品时,会不会看到更多的洁身自好和脱俗,而不是悲伤与孤立无援?

文章来源:北青艺评