“所有的艺术,都是逃避规训的艺术。”这里是硬核读书会·祝羽捷专栏“艺术不听话”。

“如果你厌倦了伦敦,你就厌倦了人生。”诗人塞缪尔·约翰逊眼里的伦敦是一个天堂。而我们所熟悉的狄更斯小说中的伦敦,则是一个充斥着贫困、压迫与死亡的罪恶世界。工业革命后的人类在此率先领略到的是物质生产的丰裕与城市生活的光怪陆离,伴随着机械文明的高歌猛进,人类旋即遭遇未曾设想的巨大灾难,伦敦又首当其冲成为了牺牲品。像所有的大城市一样,伦敦是一个矛盾综合体,它是现代性的化身,又不断被现代性所反噬。如果说,艺术是一种高度凝结的文明自省,伦敦这座城市之于二十世纪的艺术家,就是一个复杂、痛苦又不可回避的存在。蒙德里安、凡·高、卢西安·弗洛伊德、莫奈,这些我们耳熟能详的伟大艺术家未必属于伦敦,但他们的痛苦与荣耀都与伦敦有染。

1938年,德军越过马奇诺防线,只用了38天时间就占领了法国。同年9月,蒙德里安在朋友兼艺术家Winifred Nicholson的陪同下从巴黎来到伦敦,躲避德军入侵。一向谨慎严肃的艺术家并没有流露出太多表情。

蒙德里安上了纳粹的黑名单,1937年,他的两幅作品曾在希特勒的“堕落艺术展”上展出,被当作反面教材来污名,他在给一个朋友的信中曾表达过自己并不恐惧成为阶下囚:“对我们来说,最大的危险是关于我们的作品;纳粹可能会进来,然后呢?"得益于Naum Gabo和Ben Nicholso慷慨热心,蒙德里安很快就住进了位于Hampstead的一间公寓,Gabo送来一双拖鞋,朋友们都不富裕,但希望他过得舒适,陆陆续续送来家具和衣服。

蒙德里安在伦敦蒙德里安生命里的一段轨迹被重新书写,难以察觉的改变侵入了他的气质。1938年至1940年期间,蒙德里安在伦敦生活两年,却鲜有人问津。人们想到他时更多联想起的是荷兰、巴黎和纽约,也有艺术学者认为他在伦敦的时间是毫无收获、彻底的苦不堪言。可当看到他把自己的生活空间改造成了蒙德里安风格的空间时,我觉得未必如此。他完全沉浸在自己的艺术中,在棕色的墙壁和极简的家具上刷上亮丽的白色,再加上零星的红色。家具是从二手商店买回来改造的,格子爬上墙面,把普通的沉闷的出租房变成了一个充满想象力的画室——仿佛创造了一个3D版蒙德里安画作,那才是艺术理念最好的一次实践,艺术将不再作为一种与外部环境分离的东西而存在。

蒙德里安。/wiki

蒙德里安的身材依旧消瘦笔挺,总穿着一件旧外套独来独往。他鼻子上架着圆圆的眼镜,发际线上移,长脸直鼻,眼睛澄净,面容安静。他很快适应了新环境,独自一人在碧绿青翠的贝尔西公园和汉普斯特德的空旷街道上散步,偶尔跑到更远的地方,去看看伦敦塔这样的古代旅游景点。他把印着经典作品的明信片寄给弟弟,描写了自己的新生活。从这里开始,他费尽心思地创作新的画作,艺术家受不同环境的影响很大,蒙德里安在此创作了《特拉法加广场》,这是一系列以二战期间给他提供避难所的城市地点为创作题材的作品。在伦敦这一时期的作品中,能看出蒙德里安情绪的变化,尽管仍旧是一丝不苟的线条,仍旧是三原色的格子,但与早期的画作相比,平面更小,排列更协调,色彩稀少,色块的位置总是让整个画面看上去不稳定,仿佛外界也存在着山雨欲来的力量随时可以摧毁这种宁静。

《特拉法加广场》,蒙德里安/wiki

蒙德里安的邻居是本·尼克尔森和他的第二任妻子芭芭拉·赫普沃斯,赫伯特·雷德和亨利·摩尔也住在汉普斯特德。并不是所有人都能立刻对蒙德里安产生好感,他的冷酷外表出了名,沉稳冷静,不爱说话,孤独但也自得其乐,常常被人描绘出“清教徒式的苦行僧”。作家玛格丽特·加德纳记得在一次聚会上看到他,注意到他“站得很僵硬,双臂紧贴在身旁,仿佛在抵御某种危险的入侵。他是一个荷兰的清教徒,类似于严厉的阿诺菲尼”。

蒙德里安喜欢跟熟悉的朋友讨论艺术,他最亲密的朋友是住在附近的艺术家约翰·史蒂芬森,史蒂芬森还经常开车送蒙德里安进城,让他参观伦敦的景点,看展览和认识新的朋友。在伦敦,大家说蒙德里安的作品是绘画的终点,哪个艺术家不想来拜访他呢?芭芭拉·赫普沃斯见到举止优雅、风度翩翩的艺术家,她原本忐忑的心便放松了下来,蒙德里安为到访者端茶倒水,递上饼干。芭芭拉·赫普沃斯努力端详着这伟大的工作室,开始接受这种色彩和形式的惊人力量。

访客们很容易发现,这位荷兰艺术家总是在画同一幅画中的黑线,Herbert Read曾问他:“是为了线条的宽度更精准嘛?”他回答说:“不是,这是一个强度的问题,只有通过反复涂抹颜料才能达到。”色彩对于蒙德里安来说,是一种极度纯净和精确的品质。

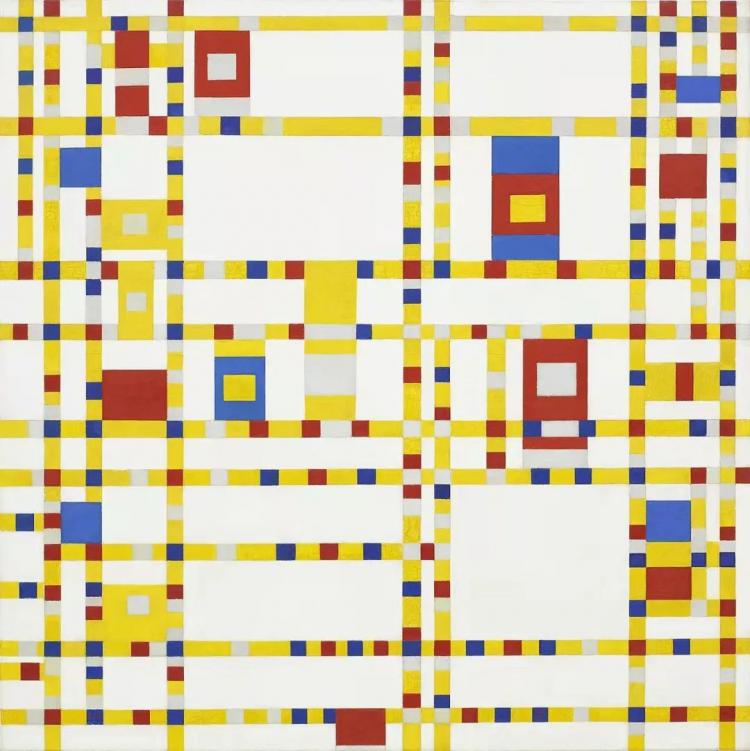

《百老汇爵士乐》,蒙德里安/wiki

鲜有人知道,蒙德里安最隐蔽的两大爱好是跳舞和爵士乐。他有一个廉价的方形的小留声机,被漆成鲜艳的荷兰红,放的是最火爆的爵士乐,而且只放爵士乐,从不放古典的东西。跟他冷酷的外表不同的是,他还享受“女孩们在身边飘来飘去”,邀请她们一起跳爵士舞,钟情于奔放火热的查尔斯登舞。对于艺术家来说,定期拿出作业无比重要,蒙德里安也在伦敦受到邀请做了展览。

佩吉·古根海姆真正意义上的第一家画廊也开在伦敦,名为“古根海姆·热纳”(Guggenheim Jeune),在友人的指导下,佩吉放弃古典艺术,在这个空间里举办以当代艺术为主题的展览,康定斯基在伦敦的第一场展览就是她操刀的。杜尚从巴黎往伦敦寄艺术品,可遭到了海关和当时泰特美术馆馆长曼森的反对,说这些石头、木块、铜铁不是艺术品。

佩吉·古根海姆,摄影:罗吉·安德烈。/wiki

当代艺术在当时的伦敦并不盛行,蒙德里安的一幅画也被佩吉在自己的画廊展出。佩吉在自己的回忆录里是这么写的:“著名的荷兰抽象艺术家皮特·蒙德里安走进古根海姆·热纳画廊,他没有走向作品,而是反过来问我能不能推荐几家夜总会给他,他也想去跳舞。我惊讶万分,因为他已经66岁高龄了,但当我和他跳起舞来我才发现,他未曾老去的心仍旧在尽情享受着生活。他是位出色的舞者,带着军人般挺拔的姿态,兴致勃勃,充满活力……”

“我们熟知的凡·高是在伦敦出生的” 1940年的9月,伦敦遭受了德军的闪电战,艺术家们纷纷逃离伦敦,加布、尼科尔森和芭芭拉·赫普沃斯去了圣艾夫斯,亨利·摩尔去了赫特福德。直到有一天晚上,蒙德里安坐在卧室里,一枚炸弹差点要了他的命,多亏遮光百叶窗关上了,他躲过了被击碎的玻璃。经历了几周的狂轰滥炸后,他不顾一切地想离开伦敦,先到了利物浦,在那里他登上了一艘去纽约的船。1940年10月3日,蒙德里安抵达纽约,他给一位朋友回信时说:“在伦敦,艺术太难了。”

二战时的伦敦。/wiki

跟蒙德里安一样,凡·高住在伦敦的日子也是被人们忽略的,甚至人们更愿意相信他去了日本。在伦敦期间,凡·高没有创作过一幅画作,那时他还没有将生命的热情转向艺术创作,而是跟弟弟提奥一起做着同样的工作——艺术品交易员。凡·高16岁时通过叔叔的关系在国际艺术品交易公司Goupil & Cie找到一份工作,几个月后弟弟提奥与他汇合,一起在海牙上班,未能如他所愿,提奥被派去位于比利时布鲁塞尔的分公司,而皱着眉头的凡·高刚满20岁,在公司心目中并不适合在海牙当前台,而被派遣到伦敦分公司,应付贸易伙伴,不过几年后凡·高就被公司解雇了。

1873年的凡高,他的弟弟(右图,1878年)提奥是他一生的支持者和朋友。/wiki

1873年初到伦敦,凡·高常常和热爱音乐的德国青年们混在一起,每晚弹琴、唱歌、喝酒。但生活成本太高,不久,他搬去了伦敦南部布里克斯顿的一幢三层房子里。这是一栋普通的19世纪的白色梯田式房屋。凡·高每周工作6天,需步行3.5英里去考文特花园上班。

他每天途经热闹的水果、蔬菜商铺,看到街头艺人杂耍,偶尔穿过亨里埃塔街的小巷,在圣保罗教堂的小花园坐上一会儿。工作时间是上午 9点到晚上 6 点,礼拜六下午 4 点就可以关门回家。休闲时间,他在泰晤士河上划船,在海德花园散步,还会在花园里种甜豌豆和罂粟,能想象得出收入还算丰厚的凡·高过上了满足的生活。他给弟弟写信说:“我有一个美好的家,对我来说,观察伦敦和英国人的生活方式是一件非常愉快的事情。此外,我还有自然、艺术和诗歌,这一切还不够吗?”

《阿尔勒的卧室》,凡高/wiki

进入他的房间,要走上一条狭窄的木制楼梯,凡·高住在二楼的前厅,房子的其余部分由房东太太和她19岁的女儿居住使用。悲剧开始于他爱上了房东太太的女儿——19岁的尤金妮·卢瓦耶,这段往事被人们看作是凡·高的初恋,而尤金妮已经与上位房客订婚,拒绝了凡·高。他活在一种复杂矛盾的情绪里,他把对尤金妮的倾慕之情埋在心里,和她约定要以兄妹相待,却没有真的死心,还在暗自努力追求她;他常常给远在荷兰的远方表姐写情书,尽管表姐已经嫁为人妻;他还给已满18岁的妹妹安娜写信,鼓励她来伦敦谋生,可以找一份家庭教师的工作,更重要的是可以与他一起生活。安娜被打动,真的搬来伦敦,住了几周后就和哥哥一起搬出了布里克斯顿,有人猜测是安娜希望哥哥和尤金妮彻底做一个了断,而不是在毫无希望的感情里苦苦纠缠。

如今凡·高曾经住过的哈克福德路87号已经被英籍华人夫妻买下,开放给公众,朋友很兴奋地前去参观,看到不过是普通的房子,更不可能真的有凡·高的痕迹。不过,新主人翻修房子的时候,在凡·高卧室的地板下面与阁楼木材之间,发现了一份保险单据、一本1867年出版的《祈祷与赞美诗》、一些带有水彩画的纸片,还有一团球状文件。虽然并没有被专家研究出更多的价值,这些物品也许可以被我们想象成来自凡·高的穿越时间的礼物。凡·高曾经为这栋房子画下速写,还在房东太太生日那天赶回去送上问候,对这里有一种难以割舍的情感。

《哈克福德路87号》,凡高/wiki

离开哈克福德路87号后,凡·高的职场生涯并不顺利,被指控着装邋遢,无故缺勤,对待客户的态度闷闷不乐,无法传递公司良好的艺术品位。他先是和伦敦的老板闹翻,被辞退后,在泰晤士河南岸的一所寄宿学校找了份助教的工作,却发现学校无比吝啬,总克扣教师的工资,于是他设法转去了另一所学校。在学校工作的时间里,他常常流露出为自己的宗教信仰去南美洲传教的想法。后来回乡探亲时,被家人强行留下,并发现他的性格越发古怪孤僻。路易斯·蒂尔博格坚信“我们所熟知的凡·高是在伦敦出生的”。凡·高的青年时代在伦敦逗留,阅读约翰·班扬、丹尼尔·笛福、夏洛蒂·勃朗特、查尔斯·狄更斯、乔治·艾略特、莎士比亚……在与父母的书信往来中,他也显现出一丝文学才华,描述伦敦独特的美,用散步时看到的景色颜色来类比心情,比如“我更欣赏我们分离时的灰色时光”。

这段时光也意味着我们不能完全把凡·高看作是一个野生画家,他的艺术修养在失败的职场经历中得到了锻炼,从事艺术品交易,凡·高得以了解同时代的艺术家,自己也在收藏版画和油画作品。在伦敦的凡·高还不知道自己未来会专于绘画,至少他已经发现自己对商业的漫不经心,更不适合团队协作。他流连于各个美术馆,大英博物馆、华莱士收藏馆、达利奇美术馆、国家美术馆,他接触到了英国本土的画家作品,包括约翰·康斯特布尔、约翰·米莱斯等四十多位艺术家被他在书信中提到,我们借此可以猜测,这些艺术家对他日后的创作产生影响,就像在詹姆斯·惠斯勒的画作《黑色与金色下的夜曲:下坠的烟火》中,我们可以看到与凡·高的《罗纳河上的星夜》有着相似的构图,在米莱斯《寒冷的十月》中,我们看到与凡·高《秋天的黄昏景象》相似的意境。在伦敦,凡·高开始真正像艺术家一样思考。

Nocturne Grey and Gold - Westminster Bridge,詹姆斯·惠斯勒/wiki

都与伦敦“有染”与凡·高一张作品也没创作不同的是莫奈。本来没有计划来工作的莫奈,在泰晤士河边散步,发出感慨“如果没有雾,伦敦不会如此美丽”,他立刻写信让助理把他的工具寄来。在躲避普法战争的日子里,莫奈反复描绘不同天气和时间下的国会大厦、查令十字桥。英国的风景为莫奈和毕沙罗提供了题材,他们研究透纳的作品更懂了光与影的奥秘和转瞬即逝的景色。

《落日下的国会大厦》,1903,莫奈/wiki

有人因躲避战争而来,如蒙德里安、卢西安·弗洛伊德、莫奈;有人为生计而来,如凡·高;古典大师小汉斯·霍尔拜因来到英国成为宫廷画家,为亨利八世和英国贵族画下肖像,直到生命的尽头;范·戴克于1620年抵达英国短暂停留。在霍尔拜因和范·戴克抵达之前,英国的绘画史史学家们把伦敦看作是“荒地”。每个艺术家的创作都在利用自己脑海里积累的知识和画面,人生总是充满了意外之旅,这些大艺术家们走过同样的路,看过同样的日出日落,最终将辩证的体验用在了自己的作品里,也算各取所需了吧。

曾经驻留伦敦的艺术家未必属于伦敦,他们与伦敦之间,还达不到与巴黎那样深刻而浪漫的精神牵连。有趣的是,艺术是对生活的避难,艺术家有时也的确要在现实中避难,而伦敦就是一个始终可信、始终存在的避难所。