在同时拥有艺术家和女性主义者两个身份的人中,朱迪·芝加哥(Judy Chicago)可能是全球最知名的一个。在各种当代艺术史教科书的女性主义艺术部分(如果有这部分的话),芝加哥和她的《晚宴》(The Dinner Party)几乎从不缺席。如果我们将“女性主义艺术”视为一种特定的艺术类型或风格,那么它大概可以被描述为“发端于上世纪60年代末的美国,以女性主义作为主题或方法论指导的艺术作品”。然而,作为一种思潮,女性主义参与艺术的方式要丰富得多。在性别已成为艺术界热门议题的今天,重要的问题在于,如何让更多艺术界中的女性摆脱被贬低和污名化的二元结构,呈现在历史中长期缺席的女性。

▲ “朱迪·芝加哥:她历史”展览现场,Photo: Dario Lasagni/B)dariolasagni.com

这可以解释为什么纽约新美术馆的芝加哥大型回顾展取名为“她历史”(Herstory)。今天人们已经熟知波伏娃关于“第二性”的描述,同时也注意到,女性的差异性在各个领域被强加了负面意义。“大写的历史”(History)被想象成理想的、客观的、一般的,但同时是一个“西方白人男性中心”的排他性概念,在这个确立现代理性人的关键概念中,理想的人的“一般”形象意味着不同于“特殊”的身份——东方人、黑人,当然还有女人。这种结构性偏见在艺术史中几乎是深入骨髓,艺术史长期以来就是大师们的历史,即使在今天,“大师展”也是艺术展览的绝对流量保证,象征着大写历史的经济基础。对女性艺术家来说,“我不被关注,因为我是女人”是一个长久问题,而在今天,另一种焦虑是“我被关注,仅仅因为我是女人,而今天每个展览总得有几个女艺术家。”无怪乎人们对各种“政治正确”越来越厌倦,如果仅仅考虑如何为展览和机构加入更多“多元身份”的艺术家,而不考虑对整个大写历史叙事的变革,那么这些差异性的特征都难逃被贬低的风险。

▲ 《晚间风扇》,1971,Judy Chicago/Collection of Jay Franke and David Herro

▲ “朱迪·芝加哥:她历史”展览现场,Photo: Dario Lasagni

作为芝加哥的大型回顾展,“她历史”从众多机构借展了作品,却并不包括在布鲁克林艺术博物馆永久陈列的《晚宴》。从展览主题来说,这一安排同样具有意义。“她历史”要求批判那种围绕“杰作”展开的叙事,这对芝加哥本人尤其适用。仅仅将芝加哥作为一个“创作了经典作品《晚宴》的艺术家”进行赞颂是错误的,这种做法将女性创作中的差异性理解为一种投机(“不过是因为她是女人!”)。尽管《晚宴》也曾饱受批评,但芝加哥同样不是梵·高、维米尔那样“不被时代理解的伟大艺术家”——在《晚宴》中,没有任何前在的、超然于现实的艺术真理终将被发现,恰恰相反,是整个70年代以来女性主义坚持以行动和思想对抗大写历史的标准,才成就了《晚宴》的艺术史——本质上与过去截然不同的艺术史地位。

▲ 《彩虹皮克特》,1965/2021,JUDY CHICAGO/ARS, N.Y.

展览强调了一个历史中的朱迪·芝加哥。芝加哥原名朱迪思·科恩(Judith Cohen),20 世纪60年代,她在加州大学洛杉矶分校(UCLA)学习艺术,这里是一个由抽象表现主义、极少主义和白人男性统治的领域。一方面,她必须学习同样不欢迎女性的工业技术(她回忆,为了学习喷漆,自己是汽车维修学校“250个男人中唯一的女人”)。另一方面,她需要尽量符合流行的艺术家形象:抽雪茄、摩托竞速、混迹于艺术家酒吧,而她也常常在回到家后为遭到的厌女行为独自哭泣。努力最终有了回报,在1966年纽约犹太博物馆的美国第一次极少主义雕塑展“基本结构”(Primal Structures)的42名参展艺术家中,她是仅有的三名女性之一。《彩虹皮克特》(Rainbow Pickett)是当时展出的作品,我们能从其糖果般的缤纷色彩,以及同一时期的烟雾装置中,看到同当时男性艺术家推崇的杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)式硬汉人设不同的一面——柔和、脆弱、受外力约束,同时越来越清楚地认识到自己的存在。

▲ “女人之屋”展览画册封面,1972年,Through the Flower archives

进入70年代,科恩正式接受了女性主义者的身份。她在《艺术论坛》上打出更名告示,宣布“拒绝一切男性社会统治强加的命名”;她创建了美国第一个学院女性主义艺术项目,组织了代表性的展览“女人之屋”(Womanhouse),其中的媒介材料包括了彩色铅笔、刺绣、玻璃、金属、木头,以及化妆品、内衣、床单、冰箱、烤面包机等等日常生活物品,这种带有明显挑衅意味,同时模糊创作和策展边界的集体工作方法一直延续到芝加哥此后的创作中。

▲ 《穿越花朵2》,1973,JUDY CHICAGO/ARS, N.Y.

▲ 左起:《出生罩》,1965/2011;《飞行罩》,1965/2011;《汽车罩》,1964。Judy Chicago/Artists Rights Society (ARS), New York; Photo by Clark Hodgin for The New York Times

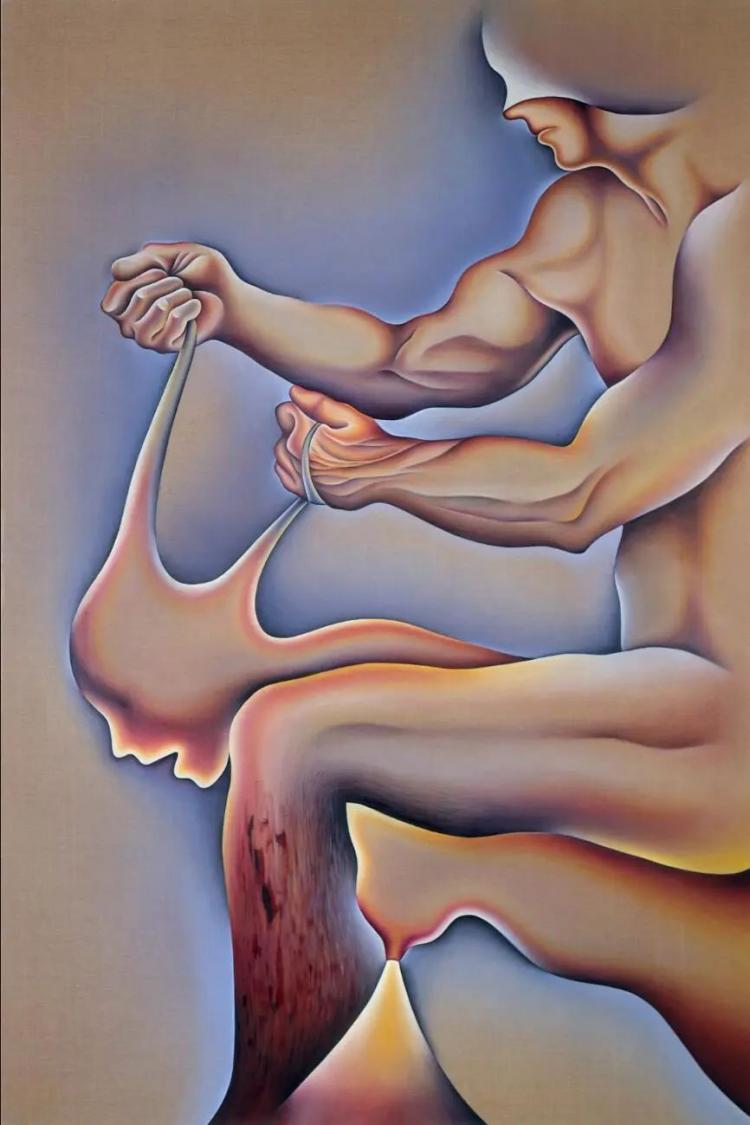

以《穿越花朵》(Through the Flower)为代表,芝加哥创造了她命名为“中央轴心意象”(central core imagery)的图式:中心是一个竖直的叶鞘状图案,围绕着辐射状线条,构成类似于花朵蝴蝶、以及女性阴部的形象。芝加哥将其描述成“一种本质的图像,它来自女性对身体的想象,与男子的想象完全不同。这是女性情感的重新发现。”这种图式最终构成了《晚宴》中盘子的图像。然而,正是这种表达为芝加哥带来了长久的争议。1990年,在首次展出十余年后,《晚宴》在华盛顿哥伦比亚特区大学图书馆永久陈列的计划引发了一场小规模的国会讨论,最终以“色情化”之名被否决。与此同时,强调交叉性(intersectionality)的新一代女性主义者将《晚宴》视为僵化的本质主义,既过分聚焦于生理特征,又拒斥其它差异要素(典型的批评声音来自黑人女性主义)。

▲ 《诞生三位一体:针尖1》,“诞生项目”,1983,由Susan Bloomenstein, Elizabeth Colten, Karen Fogel, Helene Hirmes, Bernice Levitt, Linda Rothenberg, Miriam Vogelman手工完成 (Donald Woodman/Artists Rights Society, New York/The Gusford Collection)

▲ 《因控制欲/盲目的个性而瘫痪》,1983,Collection Grazyna Kulczyk, Tschlin, Switzerland

芝加哥本人的创作走得更远。芝加哥和志愿者们在艺术领域重新开发了曾被贬低为“女性化”的手工艺品,例如瓷器画、陶艺和缝纫。展出的“诞生项目”(Birth Project)中的五件挂毯呈现了这种集体工作的形态,以及芝加哥向具象的转变。同时,展览中丰富的媒介说明,如果仅仅考虑形式,芝加哥事实上参与了60年代以来每一次重大艺术运动:极简主义、大地艺术、观念和表演艺术,以及今天的身份和环境议题。环境艺术是其中的突出代表,延续了早年的尝试,烟雾是芝加哥主要的媒介形式。在早期的《气氛》(Atmospheres)系列中,已经能够看到一种稍显粗糙的新唯物主义观念——自然绝非冷峻的物,而是深深铭刻着人类(和非人类)欲望与情感。

▲ “朱迪·芝加哥:她历史”子展览“女性之城”展览现场,Photo: Dario Lasagni

整个展览最具特色的是一个占据一整层楼的子展览“女性之城”(The City of Ladies),标题来自中世纪法国作家克里斯蒂娜·德·比萨(Christine de Pisan)的著作(比萨也是《晚宴》中致敬的人物之一),包括了近90位横跨时空的女性的创作,堪称《晚宴》的博物学版本。这里有女性的书写:12世纪德国神学家宾根的希尔德加德(Hildegard of Bingen)的手稿(她反对将夏娃视为罪恶的传统)、弗吉尼亚·伍尔芙和西蒙娜·德·波伏娃的论著;也有女性的艺术:阿尔特弥西亚·真蒂莱斯基(Artemisia Gentileschi)、弗里达·卡罗(Frida Kahlo)、以及芝加哥的抽象语言前辈希尔玛·克林特(Hilma af Klint)、安尼斯·佩尔顿(Agnes Pelton)、乔治娅·奥姬芙(Georgia O'Keeffe)。芝加哥最近的一组刺绣作品《女性神圣》(The Female Divine)悬挂在展墙上方,其中一件突出地写到“如果女人统治世界会怎么样?”

▲ “朱迪·芝加哥:她历史”子展览“女性之城”现场,Judy Chicago/Artists Rights Society (ARS), New York; Photo by Clark Hodgin for The New York Times

▲ 朱迪·芝加哥在展览开幕晚会上,Rommel Demano/BFA.com

这部分揭示了女性主义在今天的困境。早在70年代,奥姬芙就强烈拒绝把自己归为女性主义艺术家的做法,也拒绝对自己创作的任何性差异层面的阐释,代表了一种在今天已成为主流的反本质主义态度。但与此同时,我们不应忘记,正如展览标题所示的,近一个世纪来,女性地位在全球层面获得的进步是一种具体而复杂的历史过程。芝加哥的创作生涯代表了一个典型,它建立在60年代美国主流(无论精英或大众)文化对女性身体普遍物化的结构性背景中,当时的女性主义艺术家展现出坚决的斗争姿态。在60余年里,芝加哥长期处于艺术世界的边缘,她最受关注的时刻是与那些“注重传统”的社会机构激烈交锋的时刻。而正是因为无数像这样抵抗的历史的存在,今天的女性(和其它所有“特殊”身份的)艺术家有了更多的自由空间。遗憾的是,这种斗争的历史并不常被人们记住,女性主义被误解为一种局部的、关于特定群体的利益表达。在全球新自由主义的背景下,这一问题日益突出:女性的自由独立时刻面临被简化为消费者的风险,为消费主义输送燃料。

这意味着,芝加哥的战士精神仍然没有过时。也许更好的理解是,“中央轴心意象”并不意味着女性有任何中心化的本质,而“她历史”更好的表达是“她们的历史(Herstories)”。“女性之城”意味着,这个城邦不是一个由大写历史的精神统治的秩序国度,而是一个肯定差异、充满未知的场所。在这里,重要的是不要忘记被正典忽略的历史——女性总是可以、也一直在进行着差异化的创造。在这种持续的差异化中,女性不断质询那些崇高的概念和秩序背后依赖的压迫与剥削,拒绝沉默的牺牲,为每一个个体寻求尊严和关怀。

文章来源:中央美院艺讯网